原创 美国威胁征收500%石油关税,中国却淡定应对,底气从何而来

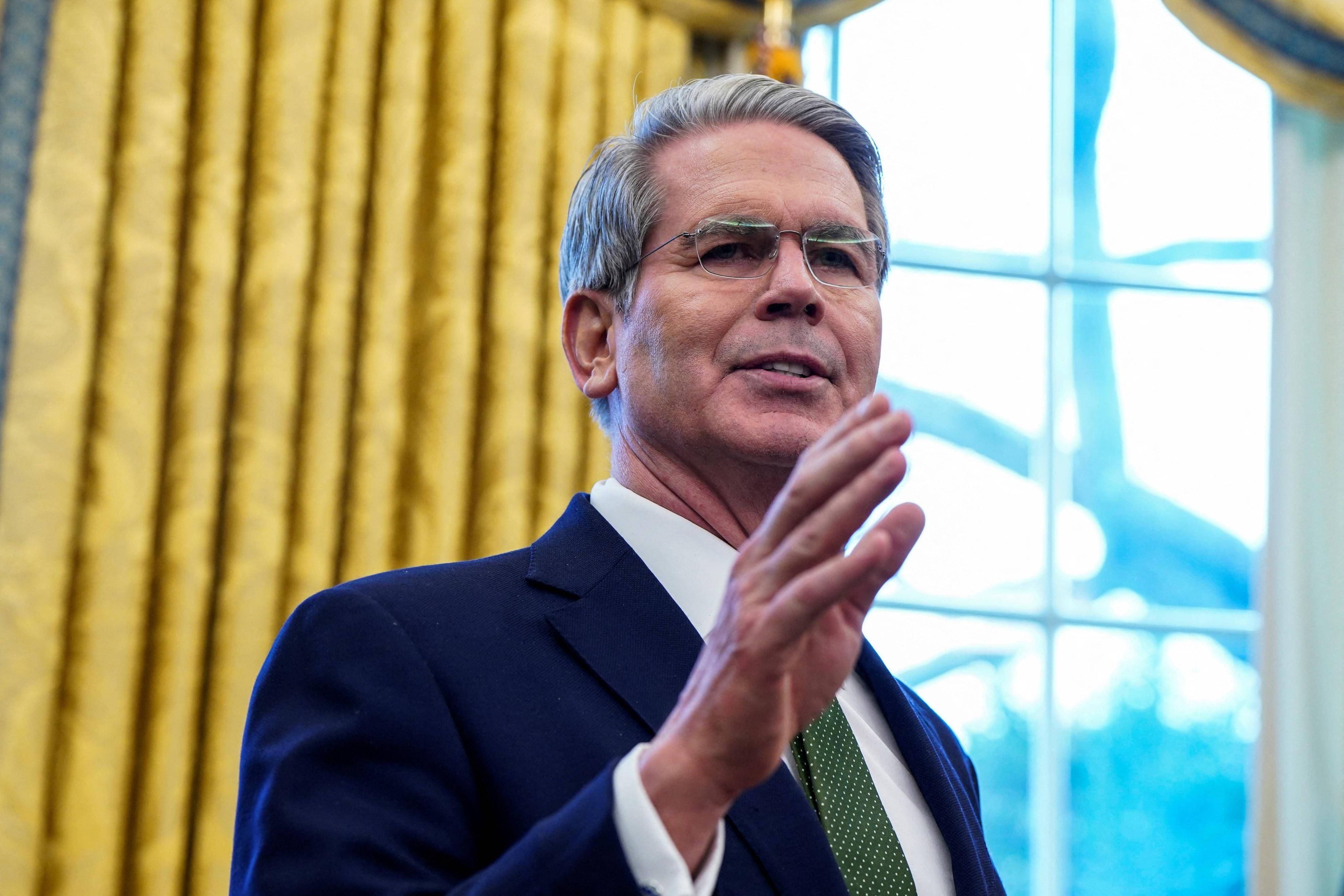

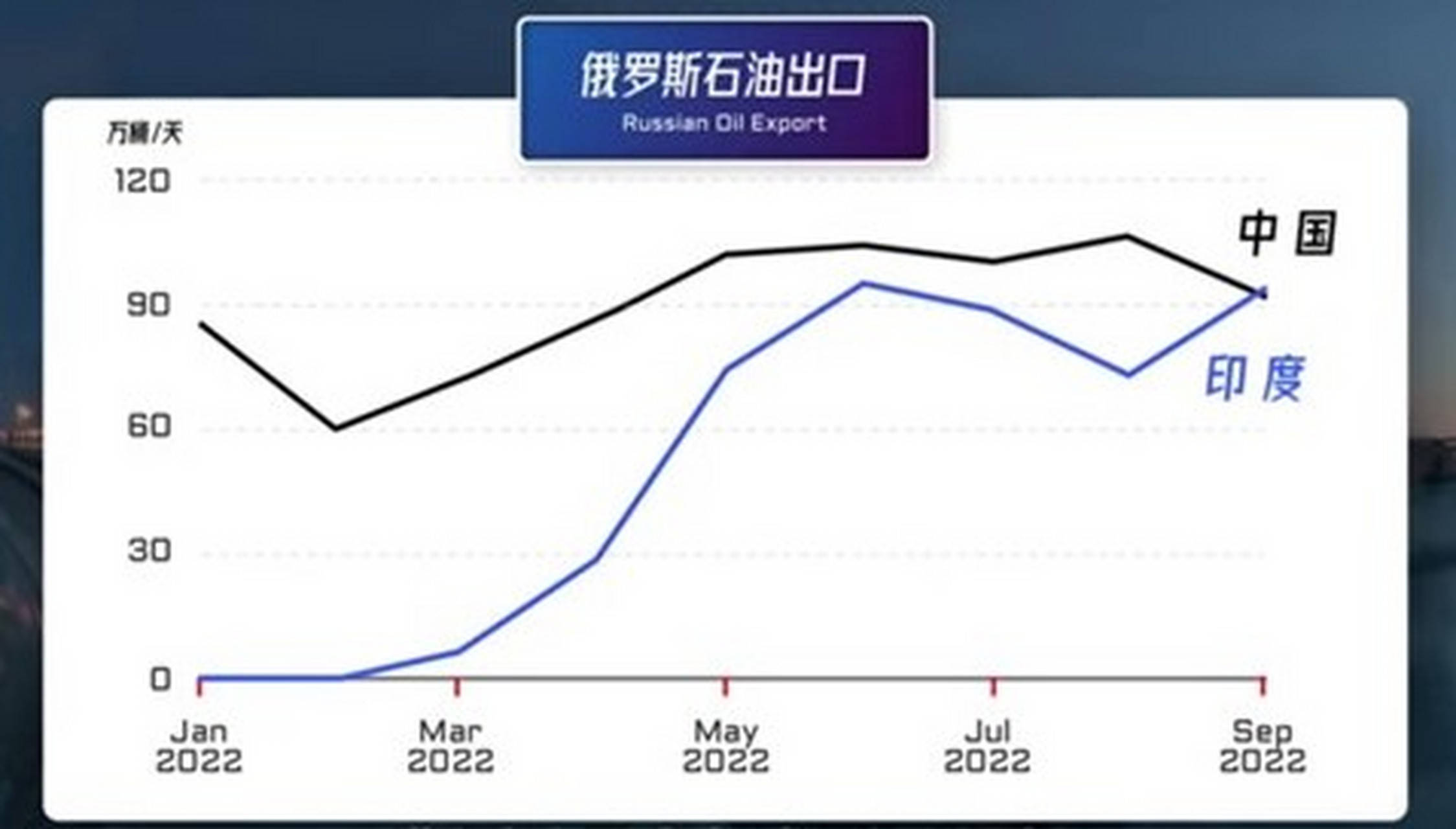

在斯德哥尔摩会谈结束后的48小时内,一组令人震惊的数字浮出水面:中国每日从俄罗斯进口约200万桶石油,占俄罗斯石油出口总量的三分之一。而美国则紧急出手,威胁对与俄罗斯石油贸易的国家征收高达100%的关税。美国财政部长贝森特站在镜头前,引用国会授权对外发出严厉警告,称特朗普有权对涉及俄罗斯石油交易的国家征收最高500%的关税,并给出10天的最后通牒,声称全球经济可能因此损失1.4万亿美元。

这场针对俄罗斯的经济制裁表面上看似直指俄方,但深层的目标又是什么?中国在面临如此前所未有的经济压力时,又该如何应对这一严峻挑战?

想象一下,美方财政部长贝森特站在记者会的讲台上,他那严肃的表情和紧张的语气几乎让人误以为他将宣布全球金融危机的爆发。紧接着,他抛出的数字让所有听众心跳加速——每日200万桶的石油,这不仅占到俄罗斯总石油出口的三分之一,也是中国保障能源安全的一个至关重要的支撑点。这一切,让美方迅速意识到,任何挑战中国石油进口的举动都可能掀起全球经济巨浪。而更让人难以忽视的是,美方给出的时间表短得令人窒息:仅仅10天。在这短短的期限内,全球经济面临的潜在损失达到了1.4万亿美元——这一数额几乎相当于很多国家一整年的GDP。

那为何美国会在这个时刻挑起事端?表面上看似是针对俄罗斯的制裁,但仔细分析,可以看出美国真正的焦点是中国。美国的页岩油产能已显过剩,急需为这些产油公司找到新的出口市场。同时,深层原因也在于,美国在斯德哥尔摩谈判中并没有取得预期的成功。原计划为期三天的谈判,仅用了一天半就仓促结束。中国代表团在会后接受采访时表示,谈判“建设性、坦诚、深入”,而美方代表贝森特却对核心内容避而不谈。这种前后矛盾的表现,不仅揭示了美国的处境,也暴露了美方在没有更多筹码的情况下,急于通过威胁加以转移焦点。

美国对500%关税的威胁,听起来像是一张威慑力十足的牌,然而细思极恐,这种举措不仅无法单方面打击中国,全球供应链也将因此受到重大冲击。这种数字游戏的背后,究竟隐藏着怎样的深层博弈?

若想揭示这些数字背后的真正意图,不得不从中国的应对策略说起。在面临美国的强烈威胁时,中国展现出了极为冷静和从容的外交智慧。中国外交部发言人李成钢的回应堪称一场外交艺术的典范。他的话语既给美方留足了台阶,又坚决表明中国的立场:“反制措施随时准备好。”这句话言简意赅,却充满了力量。这种“柔中带刚”的外交风范,仿佛是太极拳中的精髓——你出招,我接招,但绝不硬碰硬。

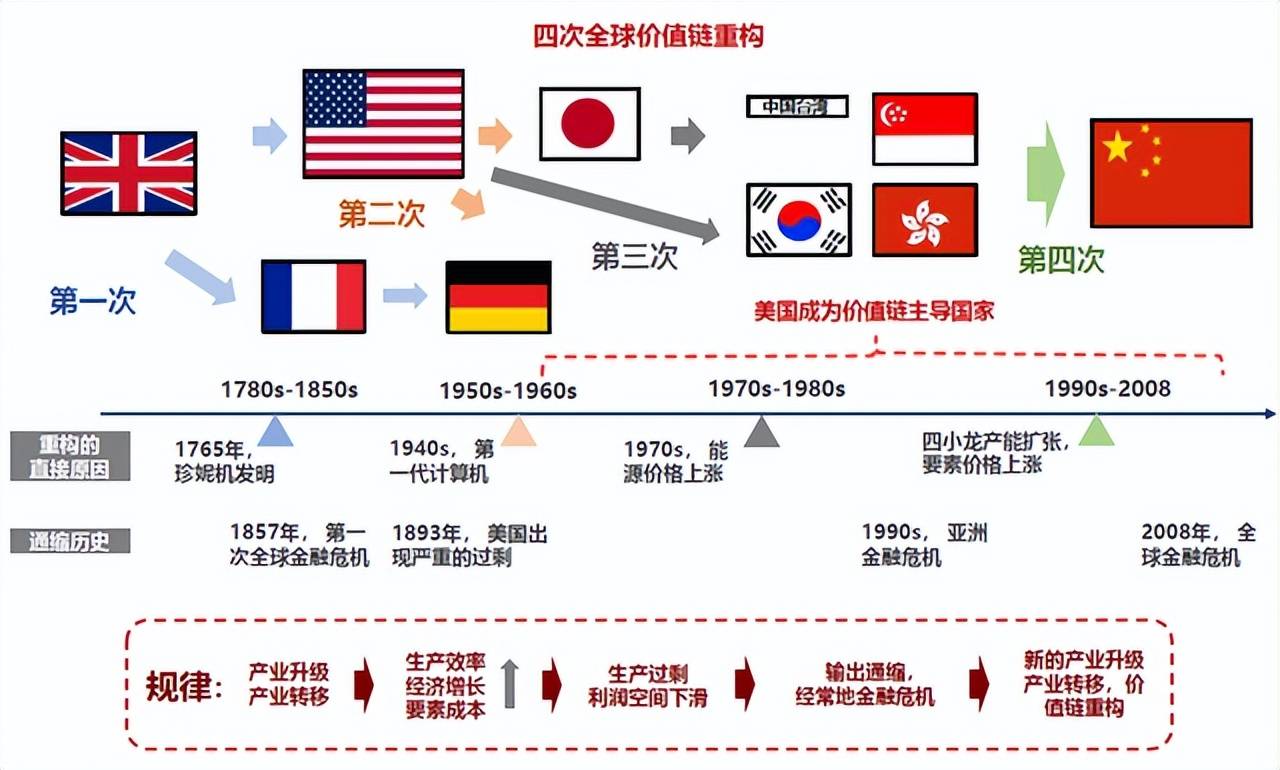

此外,中方提出的“反着来”策略,听起来简简单单,却充满智慧。美方若反对什么,中国便坚定地走那个方向。反对“中国制造”?因为“中国制造”已经成为全球产业链不可或缺的一部分;反对中国购买俄罗斯石油?因为这正符合市场规律和国际法的原则。美国此时就像一个将要输掉棋局的棋手,翻盘无望,只能掀翻棋盘。

而中国却像那颗屹立不倒的“定海神针”,无论外界风浪如何翻滚,总能保持冷静。这一“定海神针”便是中国在全球稀土资源的主导地位,以及在人工智能和高科技领域的创新突破,如华为、百度等公司在AI芯片、云计算等领域的领先地位。美国若真想与中国硬碰硬,完全可以选择限制稀土出口作为反击。

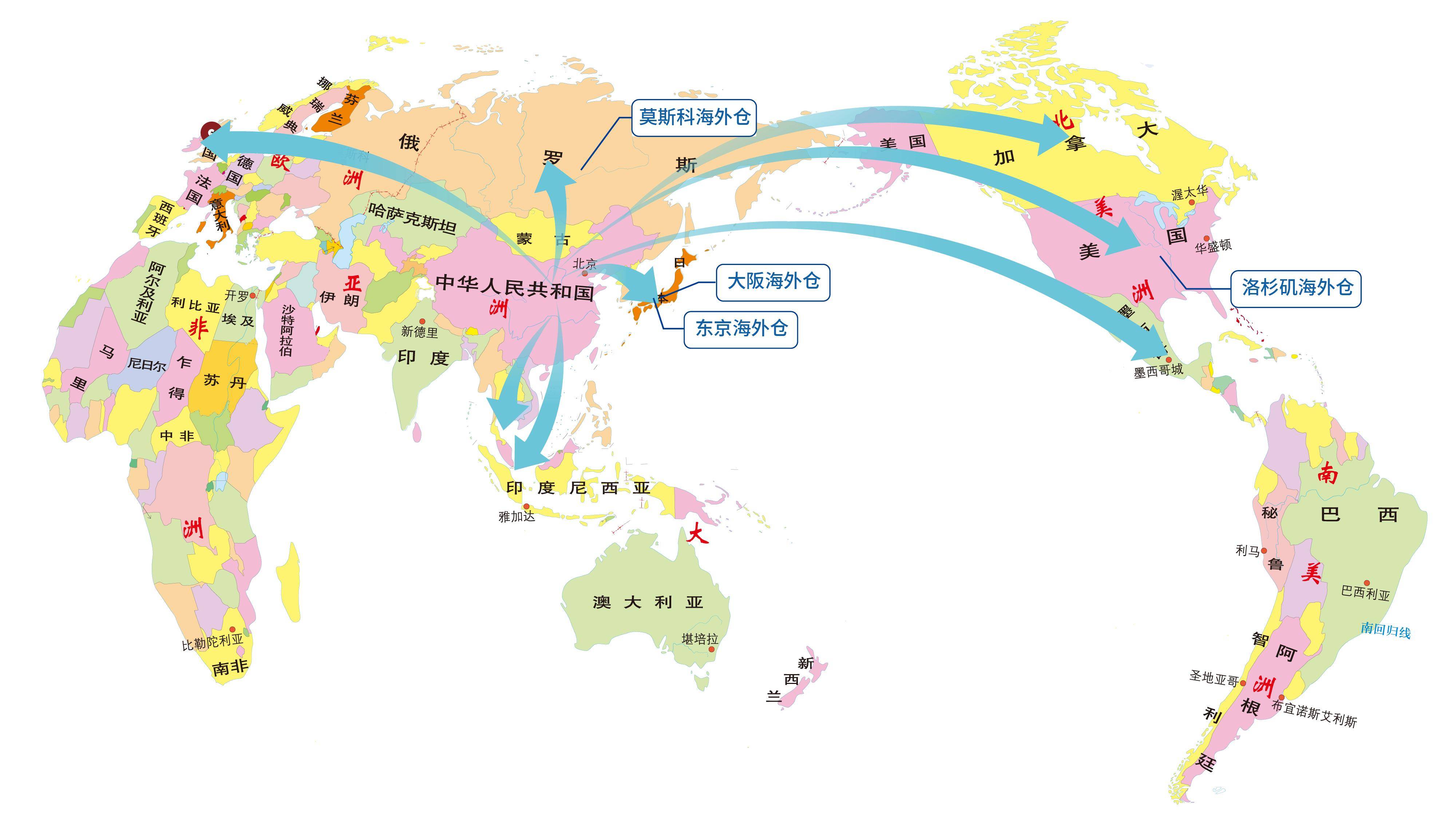

然而,更为重要的,是中美两国经济已经深度融合。特斯拉上海工厂95%的本地化采购,以及跨境电商的智能分仓模式,都是两国经济互依互存的典型例子。脱钩谈何容易?正如前美国贸易谈判代表温迪·卡特勒所言,中国已经不再是单纯的“被动挨打”的局面,而是转变为“战略主动”。这种变化不仅仅体现了中国经济实力的提升,更展示了中国在全球治理中的话语权日渐增强。

中国的这种自信,源于其深厚的文化底蕴和对历史规律的深刻理解。面对200年霸权的挑战,5000年文明的中国展现了坚定的信念。美国频频在国际舞台上拉偏架,试图将地缘政治与经济政策捆绑,恰恰暴露了其内心的不安和对话语权的恐慌。东方集体主义与西方个人主义的根本差异,也在这场博弈中体现得淋漓尽致。

这场博弈的本质其实是一场主权与霸权的较量。中国坚持独立自主的发展道路,勇敢挑战全球霸权,而美国则在努力维持其单极霸权的地位。历史的车轮滚滚向前,任何人都无法阻挡全球多极化的趋势。专家们指出,这场较量并非零和博弈,而是在相互制衡中寻找新的平衡点,在文明对话中重塑国际秩序。

中国始终秉持合作共赢的理念,追求的是构建人类命运共同体。正如中方所言:“我们走的是正道,行的是大道,代表的是历史前进的方向。”而美方若想通过威胁来逼迫中国让步,无论其使用何种手段,都无法改变这一进程。

这场博弈揭示了真正的强大不仅仅是硬实力的体现,更是内心的定力和战略智慧。多极化的世界即将到来,单边主义的黄昏与合作共赢的曙光交替闪现,这是历史发展的必然选择。面对变化的世界,中国展现出的智慧与战略定力,将引领世界走向更加平衡与合作的未来。