多家金融机构入局 碳信用代币化引发关注

业内人士认为,碳信用代币化有望进一步推升碳市场流动性,也为企业提供了低成本、可拆分的碳中和工具,但潜在风险也不容忽视。

上证报中国证券网讯(记者 王宙洁)美国资产管理公司北方信托北京时间7月15日宣布,与环球银行金融电信协会(SWIFT)合作,探索如何在澳大利亚通过商业银行账户交易诸如碳信用额之类的代币化资产。本月稍早,摩根大通宣布,其区块链业务部门Kinexys正在开发并测试一款新的区块链应用程序,旨在将全球碳信用额代币化,以解决阻碍自愿碳市场(VCM)发展的标准化和透明度问题。

业内人士认为,碳信用代币化有望进一步推升碳市场流动性,也为企业提供了低成本、可拆分的碳中和工具,但潜在风险也不容忽视。

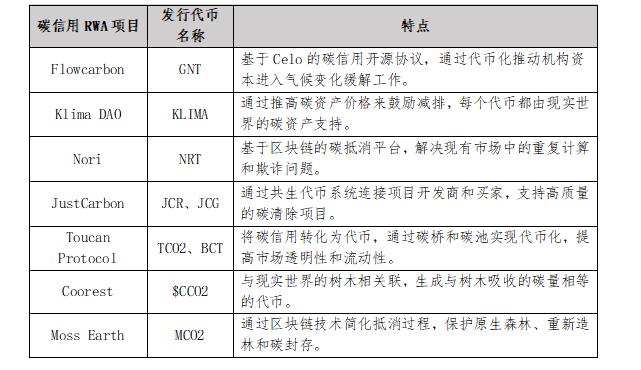

上海农商银行博士后余伯健对记者表示,碳信用代币化是近年来随着区块链技术的发展而出现的创新实践。作为真实世界资产代币化(RWA)在可持续领域的应用,将碳信用转化为可拆分、可交易、可追溯的数字资产,理论上能够优化传统碳交易市场流动性差、透明度低、门槛高等问题,在国际范围内受到关注。

余伯健认为,碳信用代币化及碳信用代币化交易均具有重要意义。一方面,从金融创新视角来看,碳信用代币化创造了一种新的数字资产类别,吸引了更多的投资者参与碳市场,也为碳市场带来了更多的资金和流动性。另一方面,碳信用代币化交易依托区块链的去中心化架构,把“碳信用”这一原本零散、非同质且难定价的资产,变成可在链上自由流通、实时定价的同质化代币。供求双方在无需中介的公开市场中撮合,价格随交易即时浮动,既向减排者发出“高价即高需求”的信号,又为企业提供低成本、可拆分的碳中和工具。同时,链上数据不可篡改、全程可审计,杜绝重复计算,增强了市场公信力。

但他也提醒称,尽管代币化在技术层面上,对传统碳信用在市场流动性、透明度、交易门槛等方面有相当程度的优化提升,其现实存在的问题也不断显现。具体而言包括以下方面:第一,技术复杂带来的金融欺诈风险。碳信用代币化涉及复杂的区块链技术和智能合约机制,这为金融欺诈提供了新的可能性。第二,全球范围流动引发的区域不平衡。碳信用代币化的全球流动性虽把各国减排成果放在同一条链上交易,却可能放大南北落差。第三,底层资产的认证中心化问题仍未解决。尽管碳信用代币化利用区块链技术提高了交易的透明度和可追溯性,但底层资产的认证过程仍然依赖于中心化的机构认证。