原创 终于定了!中美定下谈判地点,美国人突然惊觉,关税拿捏不了中国

据新京报消息,经中美双方商定,中方将于7月27日至30日赴瑞典斯德哥尔摩与美方举行经贸会谈。

瑞典首相乌尔夫·克里斯特松通过发言人表示,此次会谈主要关注“中美关系,且对全球贸易和经济具有重要意义”。

选择瑞典作为谈判地点,有分析认为是因其远离中美近期博弈焦点,能让双方更专注于对话。

目前,中美处于5月12日达成的“90天关税休战期”,该协议8月12日到期。若此前磋商无实质突破,部分已暂停的加征关税将重新启动。值得注意的是,主动提出延长休战期、尽快谈判的是美国。

这背后是美国企业扛不住了——苹果、波音、花旗、英伟达等企业日子并不好过。英伟达老板黄仁勋不仅穿起唐装,还提前到中国打招呼,足以说明美国商界的压力,他们清楚与中国撕破脸,自己会先遭殃。

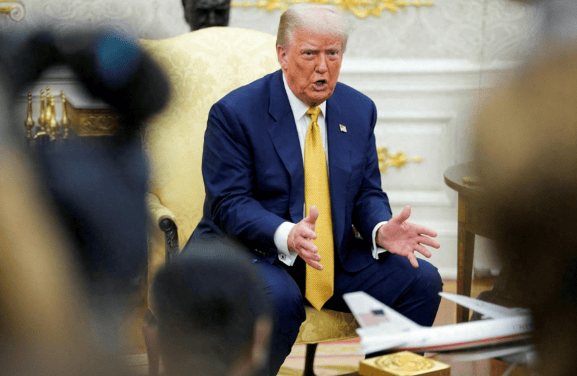

特朗普(资料图)

美国财长贝森特曾坦言“中国产品像洪水一样涌入欧洲、加拿大、澳洲、‘全球南方’国家”,这话道破了美国的尴尬:本想靠关税壁垒困住中国产能,结果全球都在买中国产品。这让美国意识到,单靠关税根本拿捏不了中国。

于是,美国换了打法。此次谈判议题不再局限于“关税暂缓”,扩展到伊朗、俄罗斯石油问题及中国经济“再平衡”等大议题。

贝森特明确表示“要将不许中国购买俄油和伊油放进下一次谈判”,这意味着美国不满足于谈“贸易战”,想借贸易平台插手中国对外石油采购和内政经济结构。

中国社会科学院美国研究所助理研究员杨水清分析,美国这是拿能源当谈判筹码。过去美国曾提出“四级关税”制度,对从俄罗斯、伊朗等国进口能源的国家加征25%至100%惩罚性关税,现在想将这一政策落实到谈判中,尤其针对中国这样的能源依赖型国家,目的是施压让中国在其他领域让步。

杨水清进一步指出,这场谈判已不局限于传统贸易领域,美方把能源、科技、甚至欧盟对美国企业加征数字税等问题都纳入讨论。

它本质上不是纯粹的贸易磋商,而是“一揽子协议”的讨价还价——美国希望在多个领域获利,不管议题是否与中美贸易相关。

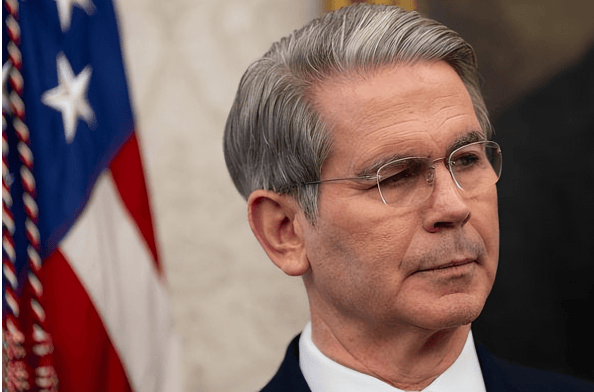

贝森特(资料图)

这就像美国开出“总账单”,既想在关税上占便宜,又想在全球博弈中逼迫对手让步,美其名曰“公平贸易”,实则是战略压制。

对于美国的做法,中方态度明确。外交部发言人郭嘉昆在例行记者会上表示,中方希望美方落实两国元首通话共识,在平等、尊重、互惠基础上沟通合作,推动中美关系稳定发展。中方认为,贸易就该谈贸易,别掺杂其他内容。

中国购买俄罗斯、伊朗石油是正常国际市场交易,美国没理由要求中国跟着制裁他国。

至于“再平衡”,更像是干涉中国内政——中国制造成本效率全球领先是优势,美国与其打压别人,不如提升自身生产能力。

贝森特此前扬言“任何继续购买受制裁俄罗斯石油的国家,将面临100%的二级关税”,这话直指中国、印度等国。

中国作为全球最大能源进口国,从俄罗斯和伊朗进口的石油占比超30%,这些石油价格低廉且供应稳定。若美国实施制裁,会对中国能源供应链造成冲击。

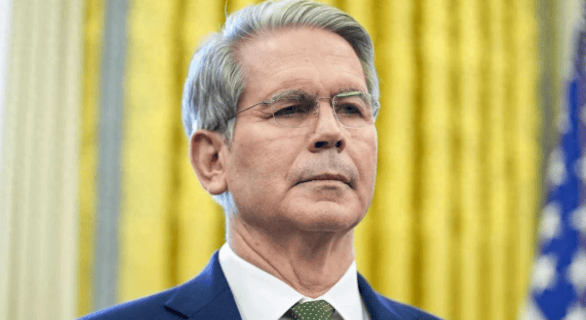

贝森特(资料图)

但中国不会妥协。能源安全事关国计民生,中国的能源战略不容动摇。中方已多次表态,坚决反对单边制裁和“长臂管辖”,能源合作是中国主权选择,外部干预毫无正当性。

即便美国施压,中国也有应对之策。沙特、伊拉克等国的石油供应仍是重要来源;“一带一路”倡议开辟了多个能源通道,摆脱了单一依赖风险;中国正推动能源多元化,外交上加强与中东、非洲能源大国合作,扩大进口渠道。

同时,人民币国际化带来更强金融话语权,能源交易不再完全依赖美元,可应对美国的能源霸权。中国也不是孤军奋战。

金砖国家已形成稳固经济联盟,俄罗斯、印度、巴西等国联合应对美国压力。随着中印巴等国经济联系加深,金砖国家“去美元化”趋势明显。

中国能源安全战略与这些国家的合作紧密相连,美国若一意孤行,可能推动金砖国家更紧密团结,形成新经济力量。美国此时提出相关要求,表面受俄乌冲突影响,实际是想重构全球能源格局。

斯德哥尔摩(资料图)

通过制裁俄罗斯石油,打击中俄能源合作,削弱两国在全球能源市场的话语权,以维持自身主导地位。

同时,美国希望借“制裁威胁”分裂中俄关系,断裂两国“能源链条”。但从长期看,美国的制裁威胁只能短期施压。中国会持续推动能源战略多元化和独立性,美方单边行动可能激化中美对立。

若美国一味坚持单边主义,不仅难达目标,还可能加剧全球经济不稳定。此次中美瑞典会谈,是全面博弈的新篇。