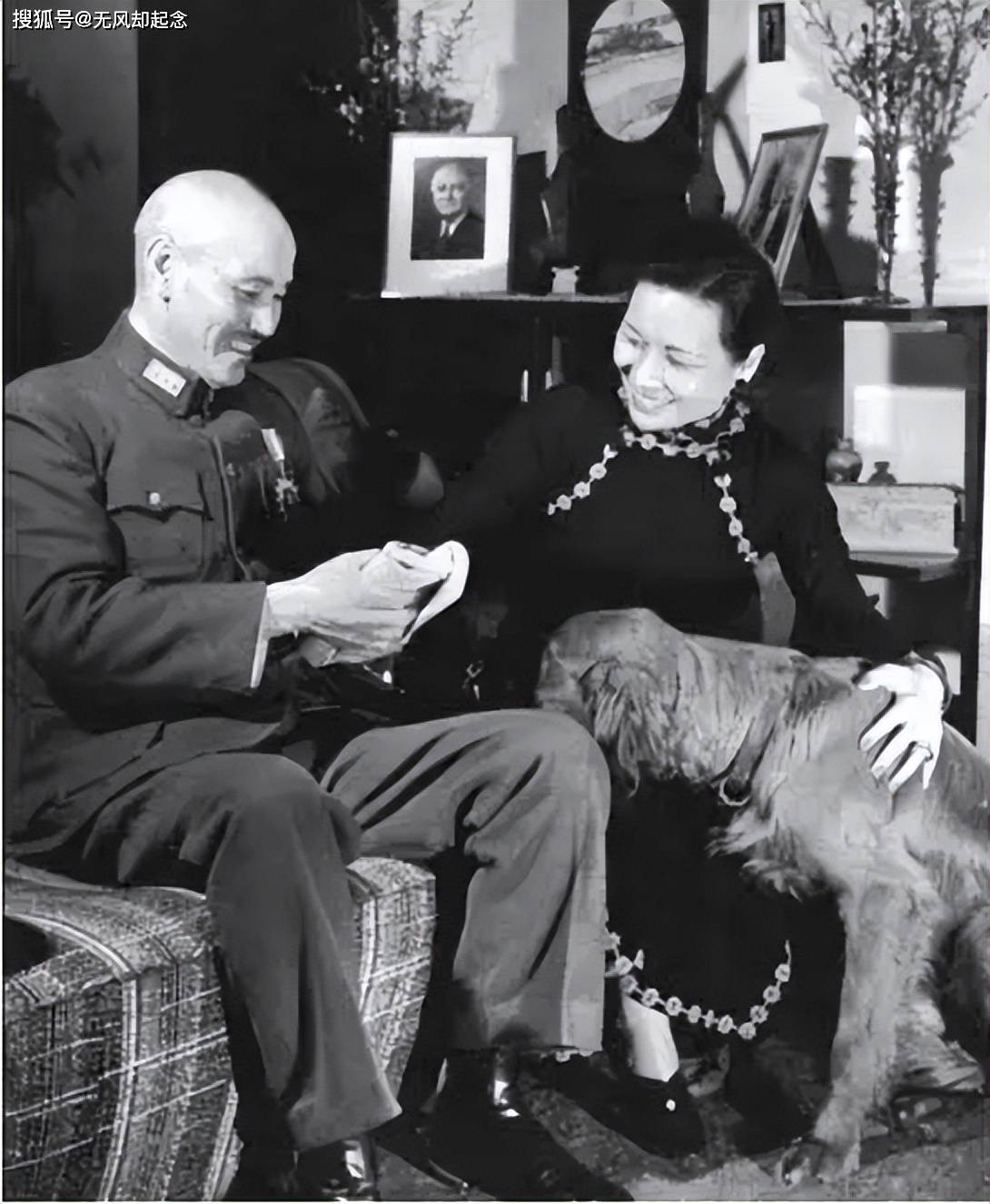

原创 解放军兵力280多万来自国民党,蒋介石咋就成了“征兵大功臣”?

1950年初,新中国刚刚建立,国内仍在扫除残余势力,国外却已面临朝鲜战场的挑战。而就在此时,解放军的总兵力迅速突破500万人。其中一个令人咋舌的数字引起各界关注:有280余万人,原本是国民党部队中的士兵。

他们或是在战场上被俘,或是在关键时刻起义归队。在政权更替的剧烈动荡中,他们选择了另一条道路。从原本被看作对立阵营的士兵,迅速转变为人民解放军战士,这种“身份转换”的规模和速度,堪称世界军事史上的奇迹。

人们不禁打趣:蒋介石仿佛成了“解放军征兵办主任”。可这看似讽刺的调侃背后,究竟藏着怎样的历史逻辑?

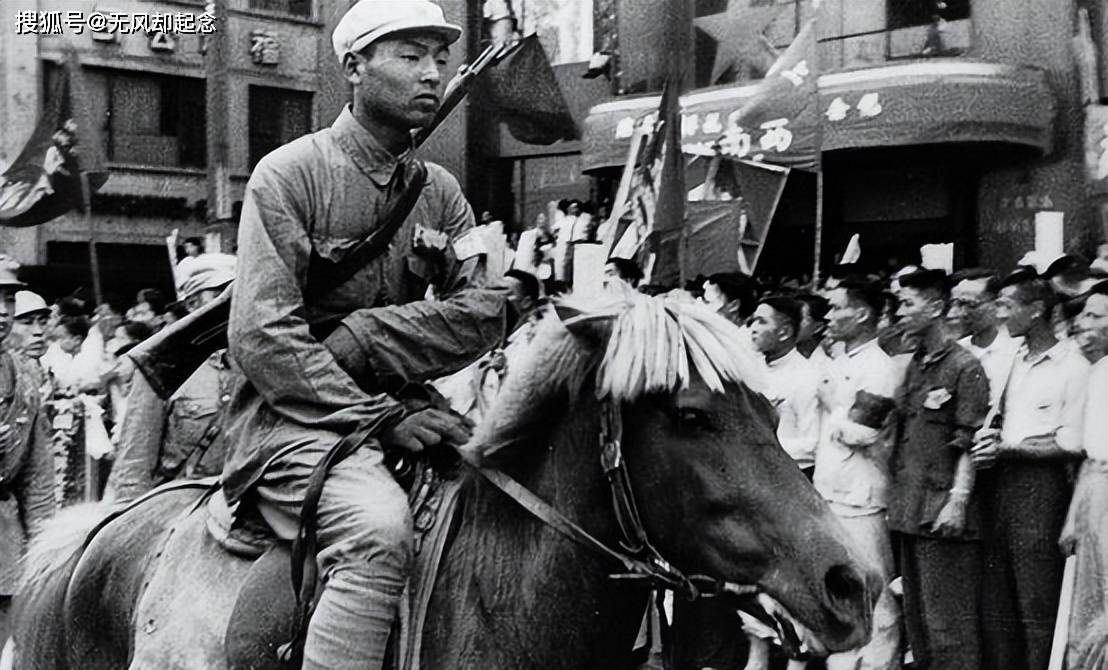

从敌军到“解放战士”

1948年底,随着辽沈、淮海、平津三大战役相继告捷,国民党在大陆的军事力量迅速瓦解。其中淮海战役尤为关键,仅此一役,解放军就歼灭了55万国民党军队。大量国民党士兵在战斗中被俘,而更多的是选择在战役后主动起义或投诚。

第二野战军(简称“二野”)就是最显著的例子。据战后统计,二野部队在淮海战役后迅速扩军,其士兵中竟有超过八成是战场上归顺的新战士。第四野战军(华野)战前兵力约36万,战役结束后迅速膨胀到55万,也主要得益于对原国民党士兵的收编。

这些转变,既非偶然,也非表面上的“被动投降”。他们的加入,是政治与军事双重策略作用的结果,更离不开两个关键手段:诉苦教育与土地改革。

一场深入人心的“思想洗礼”

当这些被俘或起义的士兵被编入解放军后,第一步不是武装训练,而是组织诉苦。所谓诉苦,并非形式主义的口号,而是一次集体的深度对话。

曾在国民党军中服役的士兵,大多出身农民或城市贫民。他们在旧军队中长期遭受压迫:军饷拖欠、伙食恶劣、体罚频繁。基层士兵几乎没有话语权,只能任人驱使。高层军官享受特权,兵丁却常被当成牲口使唤。

而进入解放军后,这些士兵首次被要求“讲出自己的经历”。有人在大会上哽咽,讲述母亲如何被地痞地主霸占田地,父亲如何被抓壮丁丧命于戎马之途,自己又如何在国民党军队中被打骂、被卖命。一场场诉苦大会,不仅疏导了他们内心的委屈,更激起了对旧制度的反思。

诉苦不是空洞政治说教,而是通过真切的个人经历让士兵明白一个问题:他们为何而战,敌人是谁,朋友是谁。

土地改革

诉苦让士兵“通了心”,而土地改革,则让他们“见了实”。在解放区推进的土地改革中,大量原本一无所有的农民获得了属于自己的土地。这种实质性利益,远比任何口号都更具说服力。

许多来自农村的士兵,在知道家乡已经分到了土地后,开始主动写信回家,表达对新政权的信任和对未来的期待。收到家书的家人也频频回信劝他们“留在解放军,好好干”。

尤其是那些原国民党士兵,他们过去在军中毫无出路,一生可能都逃不出“给人卖命”的宿命。如今却看到了人生的另一个可能。他们不再是战争的牺牲品,而是参与者,是推动社会前进的力量。

官兵平等

解放军对这些新战士从不称“俘虏”,而是统一称作“解放战士”。在部队中,连长、营长与战士同吃同住,官兵之间称兄道弟,彼此信任。这种平等关系在原国民党军中是难以想象的。

长官不再居高临下,士兵的意见被认真听取。谁家里有困难,战友们会自发组织帮助。在这样的氛围中,归顺的新兵迅速适应,并逐渐转变观念。从被动接受命令的“旧军兵”,变成了主动执行任务的“人民子弟兵”。

敌军之长为我所用

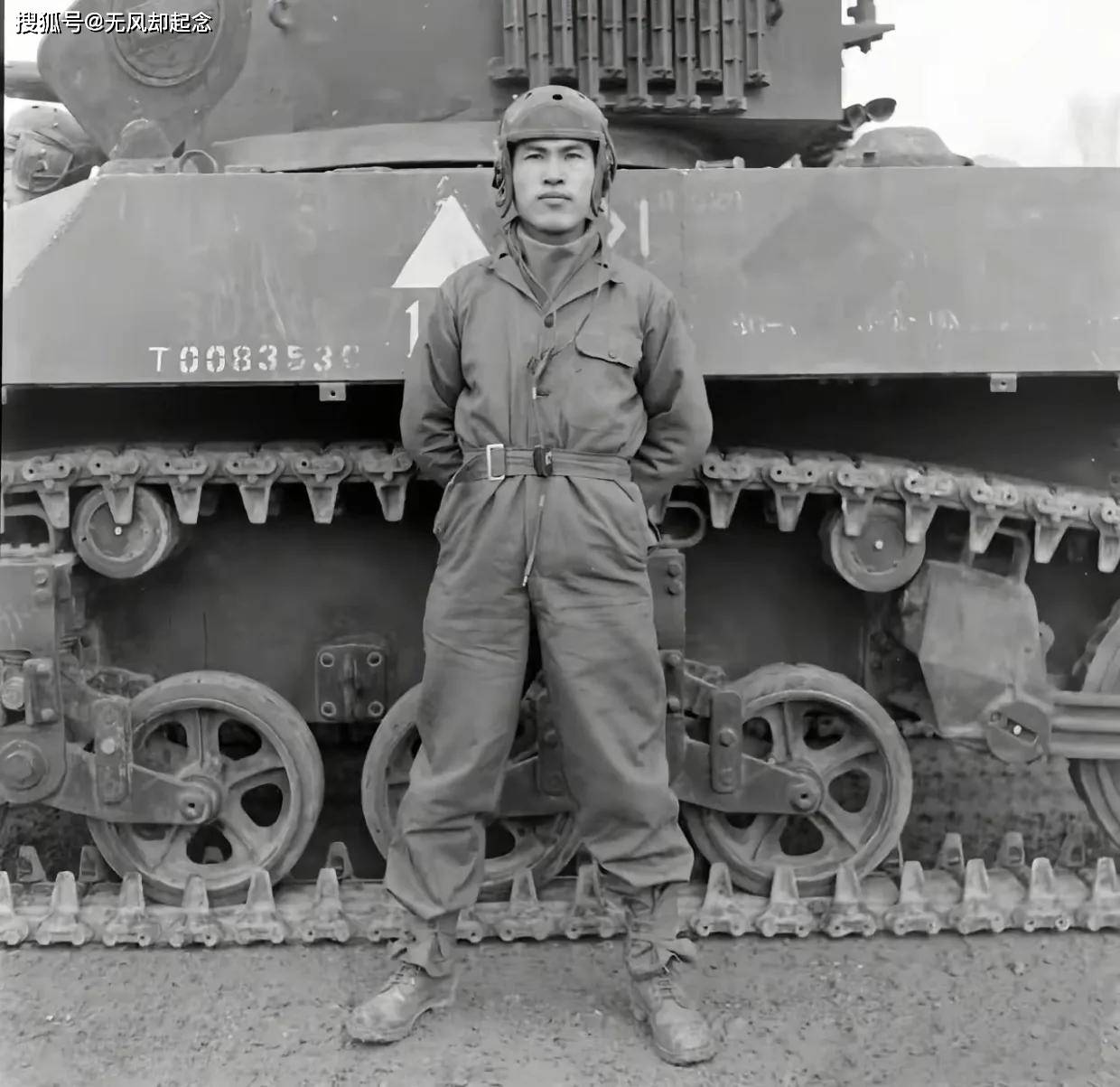

尽管国民党在战略层面屡屡失误,但其精锐部队的战术素养仍不容忽视。五大主力,尤其是整编74师,接受过美式训练,射击、侦察、阵地防御等科目训练严谨,战斗经验丰富。

解放军并未拒绝这些“旧兵”的军事技术,反而主动组织学习、吸收。例如,在整编74师被歼后,各野战部队都希望能得到一批训练有素的俘虏兵。对这些士兵进行政治整训后,他们很快便在新部队中发挥作用,甚至成长为骨干。

这种兼容并蓄的态度,使解放军在不断扩大规模的同时,保持了战斗力的持续上升。

解放战争后期,国民党军中普遍士气低迷,兵无斗志。许多士兵根本不清楚自己为何而战,只知道上级命令下来就得打。而解放军则依靠思想政治工作,将战争目标与士兵的个人命运紧密联系起来。

长春起义的60军是典型案例。该军改编为解放军第50军后,不久便参与朝鲜战争,表现极其出色。在汉江战役中浴血奋战,屡立战功,不仅赢得了解放军内部的信任,也为自身洗刷了“旧军”印记。

结语

1950年前后,超过280万原属国民党军队的士兵,先后加入解放军行列。这一巨大转变,不是单靠战场胜负实现的,而是解放军在制度设计、思想工作、组织策略等方面全面领先的结果。

蒋介石本人固然不情愿看到自己的兵员“为他人所用”,但历史最终将这一变化记录为“被动中的主动贡献”。因此,调侃他为“征兵大功臣”,也正是这段历史的真实写照。