从军事泄密案看企业加密软件:电脑文档加密系统如何筑牢安全防线

2025年10月,国家安全部披露一起典型泄密案件:“为在亲友面前挣面子,利用工作便利偷拍新型军事装备照片并上传至家庭群,导致涉密信息通过社交网络扩散,造成严重失泄密后果,最终获刑五年。”

国家安全部公布的这起临聘人员泄密案,不仅敲响了国防军工单位保密管理的警钟,更让所有涉及敏感数据的企业意识到:内部人员带来的泄密风险,可能比外部黑客攻击更具隐蔽性和破坏性。

在数字化时代,企业核心数据的保护不能仅依赖制度约束,安装加密软件已成为筑牢企业数据安全防线的重要决策。

泄密案背后的漏洞:企业数据防护的三重危机

张某的泄密行为看似是个人炫耀心理作祟,实则暴露出涉密单位在数据管控中的系统性漏洞,而这些漏洞在普通企业中同样普遍存在。

首先是人员管控的 “灰色地带”。临时聘用人员、外包人员等流动性较强的群体,往往因背景审查不严、保密教育缺位,成为数据安全的薄弱环节。这类人员接触敏感数据的机会与正式员工相近,但保密意识和责任意识相对薄弱,容易因疏忽或侥幸心理酿成大祸。

其次是数据流转的 “无控状态”。从张某偷拍照片到信息在互联网扩散,涉军涉密信息经历了 “拍摄 - 传家庭群 - 二次转发” 等多个环节,却未受到任何技术拦截。这恰似企业中研发图纸、客户数据等敏感文件的流转现状 —— 员工可随意通过手机拍摄、U 盘拷贝、邮件发送等方式转移数据,缺乏有效技术管控。

最后是泄密追溯的 “证据断层”。当涉密信息扩散后,若未提前建立行为记录机制,往往难以快速定位泄密源头和扩散路径。正如企业遭遇数据泄露时,若无法追溯文件操作轨迹,不仅难以追究责任,更无法及时采取补救措施止损。

这些漏洞警示我们:仅靠 “保密协议” 和 “口头警告” 构建的防护网不堪一击。企业需要的是能覆盖数据全生命周期的技术防护体系,而加密软件正是这一体系的核心支柱。

大蓝(symblue)文件加密软件凭借 “透明加密+智能管控+行为审计”的三维防护体系,以加密技术与鉴别技术为核心,融入文件级权限管理技术和管理学理论,针对企业的电子文档、设计图纸、源代码、研发资料等核心文件进行有效的加密和保护,针对性解决企业数据泄密痛点。

1. 全生命周期透明加密,切断泄密源头

大蓝(symblue)文件加密系统采用 256 位高强度动态加密技术和 “一文一密钥” 体系,每份文件生成唯一密钥,加密强度相当于需尝试 2^256 种组合破解,安全等级远超常规加密手段。其核心优势在于 “透明无感知”—— 员工创建 Word 文档、绘制 CAD 图纸或编写源代码时,系统在后台自动完成加密,打开文件时临时解密,整个过程不影响正常办公流程,既保障安全又兼顾效率。

更关键的是,加密文件在存储、传输、备份等全生命周期均保持密文状态,无论是存入硬盘、发送至企业微信,还是备份到云盘,未经授权均无法打开。即便是像张某这样的内部人员,也无法通过偷拍屏幕、拷贝文件等方式获取有效信息,从技术上切断泄密源头。

2. 精细化权限管控,锁定数据访问边界

针对人员流动性带来的风险,大蓝加密软件构建了多层次权限管理体系。通过 RSA-2048 非对称加密算法与数字证书技术,实现精准的用户身份识别,支持按部门、角色甚至设备设置访问权限。例如军工企业可将涉密车间的生产数据权限仅开放给正式员工,临时聘用人员仅能访问基础工作文档,从权限层面规避风险。

对于跨部门协作场景,系统支持临时权限授权 —— 当销售部需获取产品参数时,技术主管可定向开放指定文件的查看权限,且全程保持文件加密状态,协作结束后权限自动回收,权限调整效率较传统方式提升 80%。此外,针对出差办公场景,还可设置离线时间限制,笔记本电脑离线超过 72 小时后加密文件自动失效,防止设备丢失导致泄密。

3. 多链路管控与审计,实现风险可防可控

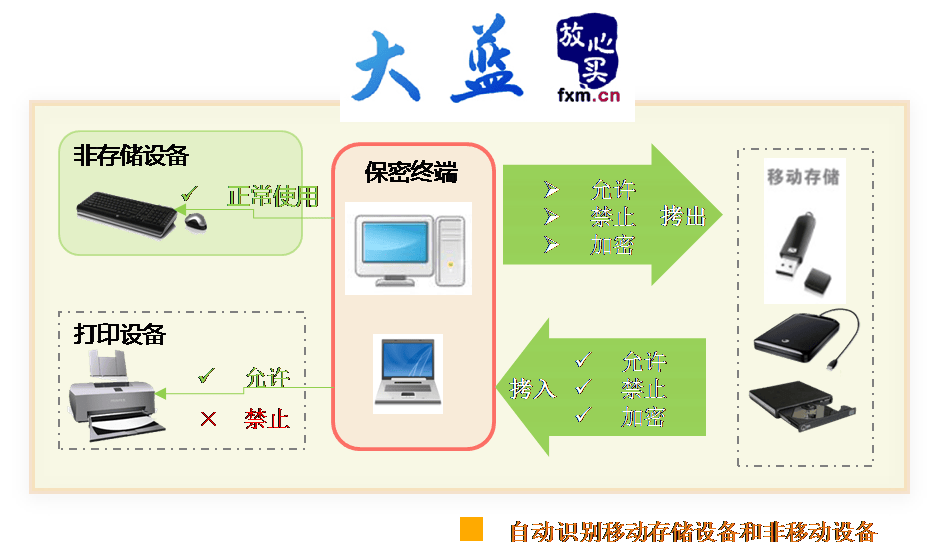

大蓝加密软件搭建了 “事前预警、事中阻断、事后追溯” 的全流程管控机制。在事前防御阶段,系统通过关键词动态监测和代码结构分析,自动识别标注 “核心专利”“加密算法” 等敏感内容的文件,触发加密升级并推送风险提示;事中控制环节,集成 U 盘管控、打印审计、屏幕抓取防护等功能,非法 U 盘接入即触发警报,敏感文件打印自动添加含员工 ID 的水印,禁止截屏录屏等非法复制行为。

当检测到非工作时间频繁下载文件、尝试通过邮件外传涉密数据等异常操作时,系统会立即冻结账号并向管理员推送警报,实现风险即时阻断。同时,系统生成的操作日志完整记录文件流转轨迹,包括访问时间、设备 MAC 地址、操作类型等信息,形成不可篡改的证据链,为泄密追溯提供有力支撑。

4. 高兼容性与本地化服务,降低部署门槛

考虑到企业 IT 环境的复杂性,大蓝加密软件支持 Windows、macOS、Linux 等多操作系统,兼容 Word、Excel、CAD 等主流办公软件及各类开发工具链,确保在不改造现有系统的前提下快速部署。其简洁的管理界面降低运维难度,适合中小企业高效管控;而本地化技术团队能提供快速响应服务,解决企业后期使用中的各类问题。

企业数据安全的未来:技术、管理与意识的三维防御

张某案的教训表明,数据安全需构建“技术防御+管理策略+人员意识”的三维体系:

- 技术层面:选择如大蓝般具备全生命周期加密、动态权限管控、AI行为审计能力的专业软件;

- 管理层面:严格执行背景审查、签订保密承诺书,落实“谁主管、谁负责”的主体责任;

- 意识层面:将临时聘用人员纳入日常保密教育,通过案例警示、模拟演练提升全员安全意识。

临聘人员泄密获刑的案例警示我们:在数据价值日益凸显的今天,泄密风险可能潜藏在每一次文件传输、每一次屏幕拍摄中。企业数据安全不是选择题,而是关乎生存发展的必答题。

数据安全已从“成本中心”转变为“价值引擎”。在量子计算、AI攻击等新型威胁面前,企业唯有以技术为盾、以管理为纲、以意识为魂,方能筑牢数据安全的铜墙铁壁。