原创 关税战生变!等不到中方让步,美财长威胁:采取一切手段对付中国

最近,中美之间的贸易关税战似乎出现了些微变化。早些时候,美国还明确表示要加大关税力度,甚至不愿与中国进行会谈,表现得像是准备硬碰硬。然而,短短几天后,美国的态度发生了180度的大转变,不仅愿意与中国面对面交流,还透露出希望达成贸易协议的意图,甚至财长也表示“可能不会实施高关税”。

就在大家以为两国局势有所缓和时,美国财长贝森特又发出强硬言辞,宣称“美国将采取一切必要措施应对中国”,并暗示中国存在“挑衅”行为。这让人不禁好奇,美国到底想要怎么做?

回顾这场贸易战,10月9日,商务部连续几天发布公告,透露了与美国的对话。那时特朗普态度非常坚决,不仅威胁要加征高关税,还明确表示不想与中国接触,仿佛准备与中国斗到底。然而,几小时后,特朗普的语气突然变得柔和,称愿意与中国见面,并且强调“见面计划并未取消”。美国甚至传出了希望与中国达成协议的消息。

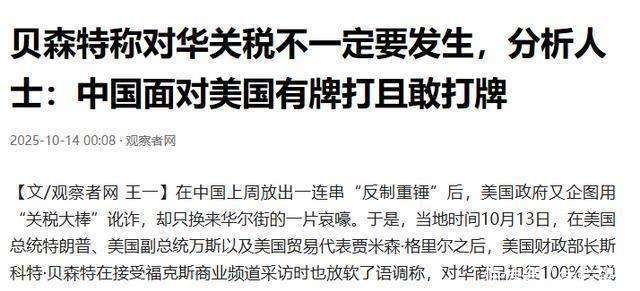

财长贝森特也紧跟其后,接受福克斯新闻采访时,明显软化了对中国的立场。他提到,美国与中国的沟通已经恢复,并且局势有所缓解。他还表示,“100%高关税”不一定会实施,甚至可能会延后执行。这一转变的原因很简单:若真实施高关税,美国的消费者会面临价格上涨,依赖中国供应链的美国企业也会遭遇影响,尤其是在电子、纺织等行业。因此,作为财政部长的贝森特必然要考虑这些现实问题。

然而,几乎就在话音刚落,贝森特又突然转硬,说美国会采取“所有必要手段”对抗中国,并指出中国有“挑衅行为”。这种反复无常的态度,反映出美国的矛盾心理:一方面害怕高关税会对民生和企业产生负面影响,另一方面又不想在与中国的博弈中处于劣势。美国既希望在对华贸易中获利,又不希望看到中国在一些关键领域占据主导地位。

贝森特的这番言论,实则透露出美国的一个软肋——稀土。虽然贝森特提到美国在稀土领域存在“战略失误”,但这其实暴露了美国的困境。稀土是现代科技产业、尤其是新能源汽车、电池、芯片以及军工设备的关键材料,而中国在全球稀土供应链中占据着主导地位。美国在这一领域的依赖,使得其在与中国的博弈中处于不利地位。

为了弥补这一劣势,贝森特希望借即将举行的世界银行和国际货币基金组织年会,联合欧洲、印度以及日本、韩国等盟国一起对中国施压。作为财政部长,贝森特主要关注金融与货币领域,他希望通过争取盟友支持,保持美国在跨境结算、货币合作等领域的优势,试图削弱中国在全球经济中的影响力。

不过,现实给了美国一个冷水澡。欧洲、印度、韩国和日本等盟国并没有表现出愿意全力支持美国对中国的举措。以欧洲为例,虽然过去在对华政策上常跟随美国,但随着中国在稀土上的管控加强,欧洲一些企业也受到了影响。例如,德国的汽车厂和法国的电子公司,都依赖从中国进口稀土,而中国并没有全面禁运稀土,只要符合条件,仍然会批准合理的申请。欧盟也意识到,单纯跟随美国对中国施压只会损害双方贸易关系,因此选择不与美国同步行动。

印度方面,尽管莫迪与特朗普在社交媒体上的互动看似友好,但两国的关税谈判一直未达成共识。印度清楚,如果跟随美国对抗中国,一旦美国反过头对印度加税,印度的出口行业将受到重创。再者,印度虽然对中国某些商品采取了反倾销调查,但完全断绝与中国的合作并不现实,毕竟中国是印度许多行业的重要供应源,如医药和电子原材料等。

韩国和日本的态度更为明显。韩国总统李在明上台后,多次表示要缓和与中国的关系,强调中国对韩国经济至关重要。韩国的半导体、汽车等产业离不开中国市场,如果与美国站在一起对抗中国,韩国的经济将面临重大损失。日本目前局势动荡,党内的务实派希望保持与中国的合作,而不是盲目跟随美国。

面对美国的摇摆不定以及拉拢盟友的努力,中国的态度依然坚定,毫不妥协。中方始终强调,贸易博弈的核心是“公平互利”,如果美国仅依靠威胁和施压来逼迫中国让步,是不可能成功的。中国加强稀土管控,实际上是为了保障自己的产业安全,而非专门针对美国。中方始终表示,符合条件的稀土申请依然会予以批准,态度已非常明确。

尽管美国试图通过拉拢盟友来施压,但显然并没有获得理想的支持。美国的盟友们虽然表面上顺从,但内心并不完全愿意与中国为敌。毕竟,公平合作对所有人都有益。美国所谓的“所有手段”可能更多是空口号,在没有盟友的支持下,这些威胁显得有些力不从心。

因此,短期内,中美贸易博弈可能会更加激烈。中国必须继续保持产业优势,并做好应对各种挑战的准备。同时,也应与欧洲、印度、韩国和日本等国家加强沟通,让他们理解,合作共赢才是最佳选择。美国这次的关税战变数频繁,反映了它在面对中国时的复杂心态:一方面软弱无力,另一方面却不甘心完全妥协。对于中国来说,保持冷静、务实的态度,将是最终守住自己利益的关键。