原创 陈仓之战究竟多惨烈?四万蜀军对一千魏军,围攻20天不克伤亡惨重

前言

我们常常会这样看待一场战斗:一方精心设计了复杂的战略,另一方则坚守着一座孤城;一方动员了数万士兵,另一方寡不敌众;一方连续攻城数日,另一方不断反击。看似,力量悬殊,胜负似乎早已注定。但事实真的是这样吗?

有四万英勇的蜀兵,围攻了一座小城长达二十多天,竟然未能攻破,最终不得不无功而返。这到底是因为天时地利的帮助,还是因为守军的指挥得当呢?我们不禁要深思。

北伐大军绕道进发,城中守将巧妙布防

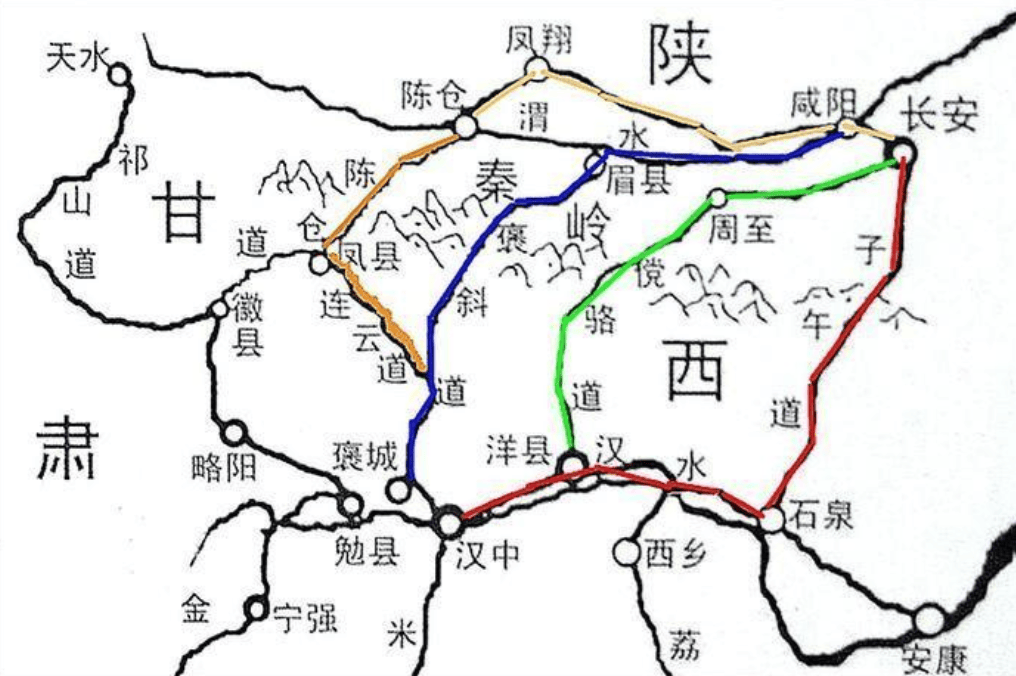

公元228年,蜀汉丞相诸葛亮决定再次北伐中原。经过前几次战役的教训,这一次他选择了绕开魏军的主要防线,避开了熟知的交通要道,改走了崎岖不平的金牛道,计划用奇袭突破魏军防线,直指重要的陈仓。

这次北伐的军队庞大,共有四万步骑兵。为了迅速行军,诸葛亮要求士兵们轻装上阵,仅携带必需的粮草和武器。军队在行进途中保持绝对的安静,连一点烟尘也不允许冒出。白天,他们藏匿在山谷和树林中,夜晚则快速行军,争取更多的时间。几天后,大军终于抵达了陈仓城下。

然而,他们并不知道,这座看似孤立的小城,早已做好了严密的防守准备。城中的总指挥郝昭,是一个极其精明的将领。在接到敌军即将来袭的消息后,他迅速采取行动,用仅有的一千人守住了城池,并决心坚决反击。

郝昭巧妙地部署了防守,他将城墙布置得严密无隙,训练了一支训练有素的弩手和投石手,准备对敌人进行远程攻击。城墙上还设置了木栅栏,防止敌人接近。城内的军械厂日夜不停地生产武器,确保充足的军资。郝昭则亲自巡视城墙,一刻也不离开,誓死守住这座最后的防线。

两军旗号初现,城外谈判无果

在金色的夕阳下,诸葛亮带领大军来到陈仓城下,距离城池约一里地扎营,远远地审视着城池的防御工事。蜀军大旗在风中飘扬,马蹄声和士兵的喊声此起彼伏,气氛紧张。陈仓城被四面山水环绕,显得异常脆弱,然而,城头上的郝昭却目光如炬,警惕地注视着外面的敌人。

“速速前去,告知我军的来意!”诸葛亮站在高台上命令道。士兵靳详迅速前马,来到城下,与守军展开谈判。他的声音在山谷中回荡,语重心长地劝降守军。

然而,郝昭却目不转睛地盯着谈判使者,指挥着手下士兵保持高度警戒,并加紧防守。他毫不退让地表示:“兵法上说,敌方兵力虽然众多,但我有坚固的城池,守卫者应当占优。即使敌人兵力强大,我也绝不退缩!”

劝降的尝试完全失败,郝昭的坚决态度显示了这场防守战的艰难。第二天,蜀军再次派出使者,但郝昭依然毫不动摇。拉满弓弦,他大声喝道:“你们还不快快退去!我必死守这座城池!”

蜀军攻城,郝昭力战,城外酣战二十天

经过周密准备,蜀军终于发动了全面攻城。各种攻城器械陆续运到城下,云梯、冲车、投石机等密集部署。蜀军的士气高涨,每个人都希望能为攻下这座城池立下赫赫战功。

“进攻!”战鼓声中,蜀军开始了猛烈的推进。城头上,郝昭指挥着弓箭手精准射击,箭雨倾泻而下。许多攻城士兵应声倒下,推进速度被迫减缓。

就在这时,郝昭指挥火箭射出,点燃了敌人的攻城器械。冲车和云梯迅速被火焰吞噬,蜀军的先锋部队受到了极大的打击。

尽管如此,蜀军的援军很快赶到,重新包围了陈仓城。郝昭早有准备,他让士兵投掷巨石,造成巨大的伤害。简单却有效的武器让蜀军损失惨重,士兵们不得不暂时撤退。

这场激烈的攻防战持续了整整二十多天。尽管蜀军伤亡惨重,但他们依然没有放弃。郝昭则指挥得井井有条,不知疲倦,坚决守卫这座城池。

双方秘密对决,各出奇谋

长时间的正面交锋并未打破僵局。蜀军开始挖掘地道,试图绕过正面防线攻入城内。然而,郝昭早已察觉,并迅速在城内挖掘沟壑,阻止敌人的地下行动。

地道战在黑暗中悄然打响。两军士兵昼夜不停地挖掘,争分夺秒。蜀军需要避开城墙的根基,而郝昭则要判断敌人的挖掘路线,设下陷阱。尽管两军无法面对面交锋,但地下的战斗同样激烈。

在正面防守上,郝昭依然指挥得当,而蜀军在诸葛亮的带领下,也多次发动猛烈的进攻。但由于陈仓城高耸坚固,郝昭使用的战术屡次成功,蜀军的攻势始终未能突破。

撤军之难,再无北伐之师

随着时间的推移,蜀军逐渐感到压力加大。虽然他们已经深入敌境,但粮草和弹药告罄,补给线被切断。而郝昭则凭借坚固的防线,确保了城中的后援不断。

最令诸葛亮忧虑的是,他通过侦察兵得知,魏军的援军正赶来支援郝昭。一旦援军到达,蜀军将陷入前后夹击的困境,形势将更加危急。

在一次将领会议中,诸葛亮终于做出了痛苦的决定——撤退。对于他来说,这一决定无疑是艰难的。他深知撤军不仅会打击士气,还可能让这次北伐的梦想破灭。即使如此,这也是唯一的选择。

结语

当我们回顾这场看似力量悬殊的战役时,不禁要思考,蜀军为何最终败北?究竟是郝昭的智慧,还是蜀军的缺陷,使得这场战争的结局如此出乎意料?这场战斗几乎颠覆了我们对战争规律的认知。

通过这场战斗,我们也能看到,胜负并非仅仅取决于兵力的多寡和战术的巧妙,更重要的是双方的意志和决心。最终,蜀军虽败,但他们的失败并非意味着他们的信念动摇,反而为后世的战争和战略提供了深刻的启示。