原创 美国对华滥征的关税归零,印度人一觉睡醒,发现自己成关税战主力

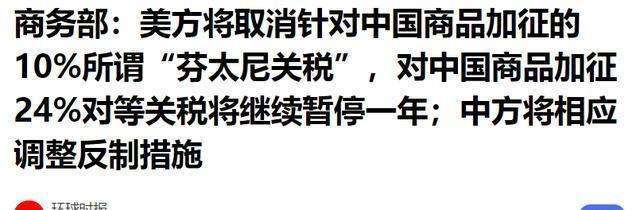

10月30日,中美领导人会晤后,美方正式宣布取消对所有中国商品加征的惩罚性关税,包括港澳地区的商品。同时,中方也延长了对美部分关税排除措施,这标志着中美经贸关系进入了一个全新的阶段。这场历时数年的关税战,终于在一纸协议下画上句号。

中美握手言和,许多人认为这不过是双方博弈的又一次落幕。

然而,在中美“退火”的同时,印度却突然成为了美国的新贸易战目标,被加征了高达50%的惩罚性关税,一跃成为新的焦点。

为什么印度会在中美停战后成为新的目标?是什么原因让印度一夜之间变成了“关税战主角”?

2025年深秋,在华盛顿会议结束后,美国宣布撤除对中国的滥征贸易壁垒。芬太尼相关商品的10%关税被取消,24%的对等关税也仅延长了一年,特朗普曾经高调提出的100%关税则完全不再提及。这意味着,经过多年的对华关税政策,正式回到2018年前的状态。

中方并未急于庆祝胜利,而是稳健地调整了反制措施,延长了部分关税排除,并暂停了一年稀土出口管制。不过,中方明确表示,具体实施方案仍然由中方主导,主动权牢牢掌握在自己手中。

美方同样暂停了对中国海事、造船、物流等领域的301调查,港口费争端暂时告一段落。

值得注意的是,在这场港口费争端中,中方执行迅速,几百万人民币的罚款已经落实,而美方却迟迟未能对中企施加压力。这显示了谁能迅速行动,谁就能抢占先机。

就在外界还在回味中美和解的进程时,印度却突然成为了美国的新关税目标。短短一夜,印度出口到美国的钢铁、铝材、汽车零部件等重要产品,被加征了25%至50%的重税。这一税率远超美国对中国的平均关税,将印度迅速推上了“全球关税战主力”的位置。

孟买股市应声下跌,卢比汇率当天暴跌,印度出口在当月骤降了14%,GDP预期也下调接近1%。这些数据背后,反映出印度本希望借中美摩擦从中渔利的计划彻底破灭。

印度本来希望在两大国之间游刃有余,一方面配合美国的“印太战略”,一方面继续与俄罗斯维持能源合作,期望能两边讨好。然而,结果却被美国精准打击。美国对印度的态度变得直截了当,不再试探,而是迅速出手。这表明,美方已经对印度的“投机心态”失去了耐心。

印度外交部连夜与美国交涉,社交平台上的印度网友也纷纷表达愤慨。有网友写道:“中国用产业链和稀土守住了底线,印度却只能眼睁睁看着自己被掠夺。”还有人质疑:“我们真有实力当超级大国吗?是否高估了自己的谈判筹码?”

这场关税“转火”背后,早有伏笔。在中美激烈博弈时,中国一直表现出强硬态度,拒绝接受霸凌,敢于反击。稀土出口限制、港口费反制、个案处理等一系列措施的实施,让美方不得不认真对待中国的回应。

更关键的是,中国拥有完整的产业链、庞大的国内市场以及明确的战略方向,这些都为中国在谈判桌上提供了强有力的支持。美国发现,继续对中国加征关税不仅没有利益,反而可能自损,这才促成了当前的停战局面。

印度在中美激烈对抗之际曾幻想能够在两者之间扮演“调解者”或“受益者”的角色,甚至在一些问题上配合美方压制中国和俄罗斯,认为这样能够获得特殊待遇。结果特朗普政府并未买账,真正关注的是实际利益,而非“站队姿态”。印度在关键问题上没有让步,实力又不足以抗压,最终只能被列入高关税清单。这也是特朗普一贯的做法——要么服从,要么受罚。

当中美达成协议时,印度却成为唯一一个被重罚的国家。这种突如其来的打击直击印度的痛处。

一方面,印度缺乏高端制造业和关键资源,反制措施有限;另一方面,印度的对美出口结构单一,加税的冲击立竿见影。

虽然印度政府试图通过外交渠道缓解局势,但效果有限。缺乏稀土和完整产业体系的印度,根本没有像中国那样“以战止战”的能力。与此同时,中国则加强了与周边国家的经济合作,对孟加拉国实施了全品类永久免税政策,显然是在削弱印度在南亚的影响力。

这一步棋既是经济布局,也是战略手段。南亚“老大哥”的地位如今已受到一系列数据和现实的质疑。印度媒体不得不承认:“潮水退去,谁没穿裤子,一目了然。”这次中美“握手”让印度彻底暴露在了风口浪尖。

在全球贸易秩序重构之际,真正能够左右局势的,还是那些拥有话语权和实力的国家。外交投机只能在短期内奏效,长期来看,没有硬实力支持的策略最终会反噬自己。

印度在这场关税旋涡中,从旁观者变成了承压者,根本问题在于缺乏战略定力和经济基础。这场教训不仅是对印度的警示,也是对所有国家的提醒:靠姿态换取利益,永远无法走远。

中美这场“二人转”最终揭示了一个简单的真理:真正的底气来源于实力,而非话术。

中美贸易战暂时告一段落,然而印度却成了意外的“接棒者”。全球博弈越来越像一场硬碰硬的较量,谁拳头硬、底子厚,谁才能稳坐桌前的位置。而那些幻想投机取巧的角色,最终会在潮水退去时被现实拍醒。