原创 低利率时代固收类产品面临的挑战——以海外货币市场基金为镜鉴

内容提要

在利率走低的背景下,市场对固收产品的生存空间越发担忧。由于我国固收产品总体信用风险较小、底层资产以国内资产为主,相较于海外高收益债基、全球债基等基金而言,海外货币市场基金的行业规律对我国固收产品的借鉴意义更大。因此,文章借鉴美、欧、日经验来归纳货币市场基金的规模变化规律。本文认为货币市场基金规模受三大因素影响:利率传导因素,当货基收益率对政策利率敏感度高于存款时,加息周期资金流入货基,反之流出;央行政策因素,欧洲与日本负利率政策实施方式不同导致货基生存境遇迥异;实际利率因素,通胀下行推高实际利率,增强低风险资产吸引力。文章就我国货币市场基金规模乃至固收类产品规模变化做出判断,并给出相关应对建议。

目前1年期定期存款利率已降至1%以下。未来若货币市场利率随之下行,乃至其他债券利率亦步入1%区间,货币市场基金、现金管理类理财产品及固收类基金将如何应对潜在挑战?本文通过借鉴海外货币市场基金的经验,为国内管理人与监管机构提供有益参考。

一、海外主要市场低利率环境下货币市场基金规模的变化

(一)美国:利率下行周期中资金流出货币市场基金

美国货币市场基金收益率进入“1%”的时期主要有三个,分别是2003—2004年、2009—2017年以及2020—2021年。

1. 2003—2004年

2000年美国互联网泡沫破裂,2001年“9·11”事件显著冲击美国经济,美联储自2001年1月启动降息周期。受政策利率下调影响,美国货币市场基金收益率同步快速回落,2003-2004年间降至1.0%以下,且显著低于货币市场存款账户利率,产品吸引力减弱。在此背景下,美国货币市场基金行业规模较峰值下降约20%。

2. 2009—2017年

为应对次贷危机冲击,2007年9月至2008年底,美联储累计降息 500个基点至0.25%超低水平,使货币市场基金收益率显著下行。不过,2007-2008年货币市场基金仍有1.29万亿美元资金净流入,与投资者为避险和保持资产流动性,更多转向货币市场基金有关。2009-2011年,Reserve Primary货币市场基金受雷曼兄弟破产牵连出现重大损失,引发投资者对其兑付能力的担忧,且收益率降至接近零,与货币市场存款账户(MMDA)利率利差显著扩大,该时期货币市场基金行业规模从高点下降了约 30%。

3. 2020—2021年

为应对新冠疫情冲击,美联储于2020年3月累计下调基准利率150个基点至0.25%低位,带动货币市场基金收益率同步趋近于零。货币市场基金规模虽呈缩减态势,但幅度有限:从2020年4月的峰值至同年10月的谷底,规模仅缩减约6%。2021年,货币市场基金规模已现回升。究其原因,这一时期投资者对高流动性、安全性资产需求显著增强,叠加货币市场基金收益率与MMDA利率等指标的利差未显著收窄,政府型货币市场基金持续吸引大规模资金净流入,故而有效对冲了风险相对较高的优质型货币市场基金的资金净流出。

(二)欧元区:低利率导致货币市场基金规模下降,但负利率时期货币市场基金规模趋于上涨

欧元区货币市场基金收益率进入“1%”的时期介于2009年第三季度和2022年第四季度之间,其中又可以2014年中为界进一步分为正利率和负利率两个时期。

1. 2009年8月至2014年5月的正利率时期

2008年末起,受美国次贷危机波及,欧洲央行连续下调政策利率,欧元区货币市场基金收益率显著回落,2009年8月降至1%以下。随后,因欧元区经济显现复苏迹象,2011年初欧洲央行上调政策利率,收益率短期回升至1%以上。但受欧债危机冲击,欧元区经济复苏乏力,2011年第四季度欧洲央行重启宽松货币政策,一年内将政策利率由0.75%调降至零利率水平,并维持至2014年5月。受收益率下行影响,此间欧元区货币市场基金规模显著收缩,自2009年5月峰值回落至2014年年中谷值,行业规模收缩幅度达43%。

2. 2014年6月至2022年10月的负利率时期

2014年初,欧元区经济复苏趋缓、物价增速下行,CPI跌破1%引发通缩担忧。为稳定中期物价,欧洲央行推出系列政策,将政策利率从0%下调至-0.1%的负利率政策。此后,受移民危机、英国脱欧及希腊债务危机冲击,欧洲央行连续下调政策利率至-0.5%并维持至2022年。期间,欧元区货币市场基金收益率随政策利率下行转负,但基金规模未萎缩反而回升,行业规模较历史低点增长24%。主要原因或许是,对机构投资者而言,即便基金收益率低甚至为负,相较于批发货币市场利率仍有吸引力,且普遍高于银行存款利率,这一现象可能与欧洲央行负利率政策实施机制有关。

(三)日本:负利率导致MMF消亡,挂钩证券账户的MRF独大

日本的货币市场基金主要分为两类:一是货币管理基金(MMF),MMF需由投资者主动认购,主要投资于短期公共债券、企业债券、协议存款及商业票据等货币市场工具;二是货币储备基金(MRF),MRF与证券账户相关联,用于自动归集证券账户闲置资金及证券交易保证金。

上世纪90年代,日本利率快速下行,1994年日本货币市场基金(MMF)收益率降至1%,此后政策利率长期维持在1%以下且多趋近于零。虽然自90年代起政策利率显著下行,但MMF规模仍明显扩张。这是因为,一方面,1998年前后日本取消银行柜台销售基金禁令,促使金融机构代销基金规模迅速增长;另一方面,2000年6月规定货币市场基金持有的剩余期限少于三年的债券可按摊余成本法估值,提升了其吸引力。此外,资本账户开放使MMF能增加海外投资提升收益,且监管环境宽松,可提高长期利率债及信用债投资比例以提高收益水平。

21世纪初,日本MMF因大量投资低等级证券面临严重信用风险,规模显著萎缩[1]。随后,政策利率长期处于低位,MMF规模持续缩减。2016年,日本央行实施负利率政策,货币市场利率和短期国债收益率为负,MMF无法维持面值和提供正收益,还受银行存款等正收益金融工具影响,最终清盘退出日本市场。与此同时,日本央行对MRF实施特殊制度安排,将其存放于信托银行的资金纳入宏观补充准备金账户,豁免负利率适用,使其在负利率环境下维持正收益、规避成本负担,得以继续存续。

二、货币市场基金规模变化的原因分析

梳理海外主要市场货币市场基金历史规模变化情况,可总结出基金规模变化背后的原因,笔者认为主要有三个:一是名义利率对政策利率变化弹性不同带来的比价效应影响;二是不同地区利率体系不同,欧央行和日本央行负利率实施操作不同使MMF境遇不同;三是通胀对实际利率的影响导致市场对整体低风险资产需求不同。

(一)名义利率对于政策利率变化的弹性不同,导致存款搬家

1. 货币市场基金利率与存款利率的贝塔

通过分析美欧货币市场基金规模变化与基准利率变动情况可知,货币市场基金规模与银行存款呈现此消彼长的现象,原因主要是:货币市场基金收益率对央行基准利率调整的敏感度(贝塔值)显著高于银行存款利率。

在美国市场,央行基准利率对存款利率和货币市场基金收益率传导效力有别,存款利率对基准利率变化反应滞后、贝塔系数低,导致两类利率利差随货币政策周期波动。因存款与货币市场基金替代性强,利差影响资金流动。如2002-2004年及2009-2012年利差为负,资金净流出货币市场基金;2005-2007年与2017-2019年利差转正,资金净流入;2020-2021年虽收益率低于1%,但因正利差资金仍净流入;2023年联邦基金利率升至5%以上,利差显著扩大,货币市场基金规模同比增速约24%,创2009年以来新高。

而欧洲市场与美国类似,欧元计价的货币市场基金收益率贝塔系数远高于银行存款利率,加息周期中收益率上升更快,促使存款资金流向货币市场基金。例如2011年短暂加息周期及2022年启动的加息周期,收益率均大幅攀升,规模显著扩张。

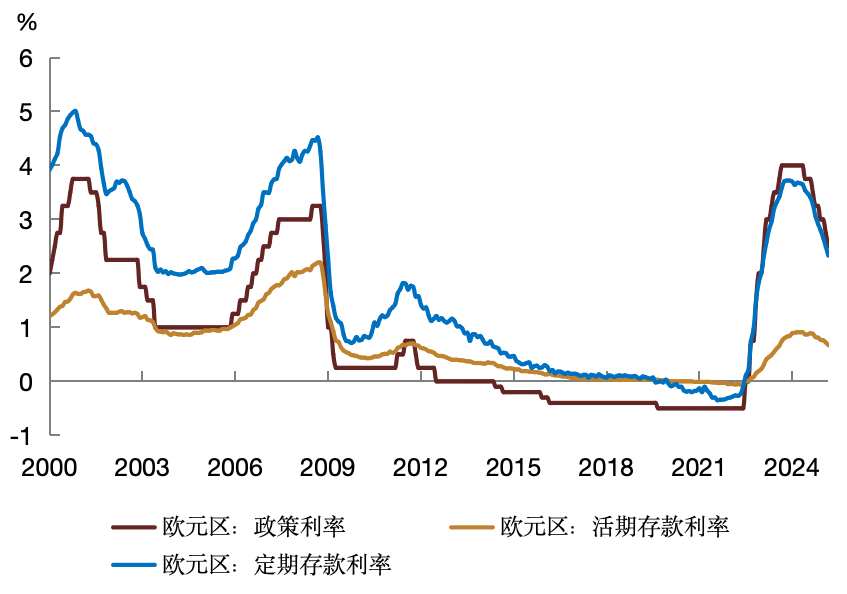

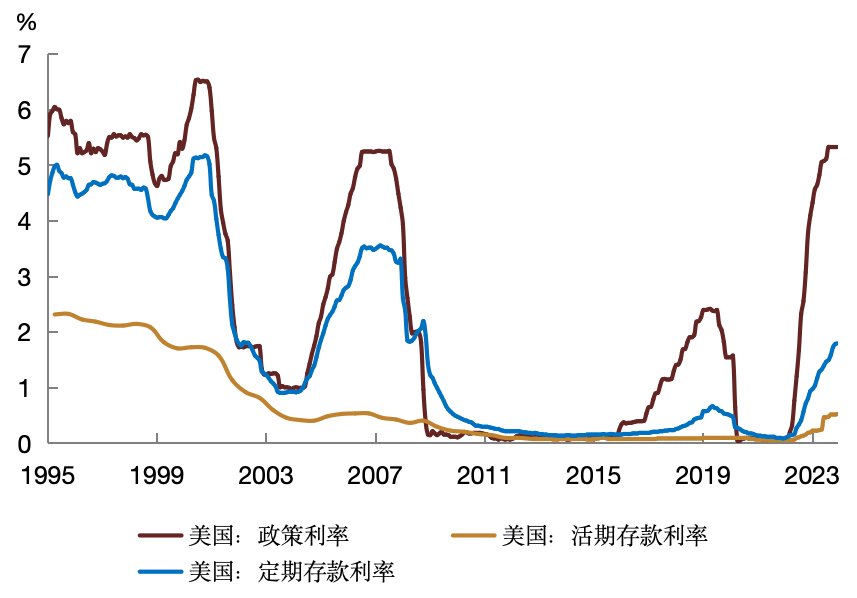

2. 活期存款与定期存款利率的贝塔

除活期存款与货币市场基金可相互转换外,活期与定期存款间也有类似转换机制,原因是定期存款利率敏感性比活期更高。从美国经验看,利率下行与货币扩张时(如疫情期间),美国活期存款规模显著增长;货币政策收紧时,定期存款等储蓄工具收益率上升更快,资金从活期存款流出。欧洲与美国类似——欧洲定期存款利率敏感性同样高于活期存款。

图1 欧元区和美国的政策利率、存款利率走

资料来源:Wind资讯、ECB、Bankrate,中金公司研究部

基于美欧市场经验,货币市场基金、定期存款与活期存款间的转换关系,主要受三者利率相对政策利率调整弹性(贝塔值)的影响。通常,货币市场基金利率与货币市场利率关联强、贝塔系数高,定期存款次之,活期存款贝塔系数最低。因此,加息周期中,货币市场基金吸引力显著增强,资金从活期和定期存款流向货币市场基金;而降息周期中,其吸引力迅速减弱,资金流向其他金融产品。

(二)央行利率调控方式不同,导致同是负利率环境下,欧洲和日本MMF的结果大相径庭

除贝塔差异外,影响MMF规模的另一关键因素是央行利率调控机制的差异。典型案例为实施负利率政策的日本与欧洲——日本MMF在负利率环境中被迫终止运作,而欧洲虽负利率程度更深,其MMF规模非但未缩减反而显著扩张。

欧洲央行与日本央行在负利率政策实施层面有何差异?从利率调控机制看,日本央行采用三级准备金利率体系,对银行现有超额准备金余额设 0.1%正利率、法定存款准备金为零利率、新增超额准备金实施 -0.1%负利率,货币储备基金(MRF)资金不在负利率范围内;而欧洲央行未用分级体系,对所有超额准备金统一实施负利率,依托利率走廊机制调控市场利率。这种差异折射出两地政策目标不同,日本因长期通缩和低利率致银行息差收窄,央行注重维护银行盈利能力,且银行体系以大型银行为主,政策调控更精准;欧洲刚经历主权债务危机,需释放强烈宽松信号,受银行体系碎片化限制,采用统一负利率辅以资产购买计划释放流动性。二者政策效果差异显著,日本仅对新增超额准备金实施负利率,使货币市场利率降至负值,商业银行存款及 MRF 维持正利率;欧洲商业银行统一被实施负利率,只能将压力传导至存款端,多数欧洲银行对大额存款客户设负存款利率,导致欧洲 MMF 吸引大量机构投资者申购。

综上所述,尽管日欧两地均实施负利率政策且欧洲负利率程度更深,但因政策实施路径存在本质差异,对存款利率及MMF收益率产生不同方向的影响,最终导致两地MMF发展态势呈现显著分化。

(三)通胀对实际利率的影响推动市场对整体低风险资产的偏好变化

储蓄倾向与扣除通胀后的实际利率正相关:实际利率高时,抑制投资与消费,增强储蓄意愿;反之则相反。通胀变动会改变实际利率,进而影响居民储蓄倾向和风险偏好。历史数据显示,美日经济实践也印证此规律。通胀下行、实际利率抬升时,货币市场基金、储蓄存款等低风险资产规模往往扩张。

三、启示

(一)中国货币市场利率与存款利率的贝塔值

长期以来,我国利率传导体系呈双轨制,存贷款利率与货币市场利率并行,货币市场利率与存款利率的贝塔值受市场和政策因素双重影响。2023年前,货币市场利率贝塔值高于存款利率;2023年起,因存款利率自律机制多次下调、货币市场利率调整有限,货币市场利率贝塔值反而更低。测算显示,2023年初至2025年5月20日,大型商业银行3年期和1年期定期存款利率贝塔值分别为2.25和1.20,均高于货币市场基金收益率0.91的贝塔值;而2023年前,货币市场基金贝塔值则显著高于存款利率。此外,活期存款贝塔值始终最低,与国际经验一致。

由此可见,2023年之前与美欧市场规律相似,央行货币政策周期对货币市场基金行业规模起决定性作用。货币政策趋紧时,货币市场基金因高贝塔值使收益上升超过存款,驱动资金流入;反之资金反向流动。而2023年以来,由于存款利率下行加快,货币市场基金规模仍强劲增长。

未来,货币市场利率低贝塔局面有望修正,或大幅补降。补降一方面可压低实际利率、提振消费,另一方面能缓解存款搬家现象,还能稳定人民币汇率,有“一石三鸟”作用。因此,预计其大概率补降,回归高贝塔正常情形。类似美欧经验,一旦补降,会推动货币市场基金等固收类基金的资金边际流出。

(二)利率降至1%以下时的中国货币市场基金规模研判

从欧洲和日本经验看,利率降至1%甚至趋近于零时,货币市场基金是清盘还是规模扩张主要取决于央行利率调控体系实施效果。若货币市场利率显著低于存款利率,其规模难维系;反之,若收益率能保持对存款的吸引力,规模仍可能扩张。

对中国而言,当前利率体系下央行具备精准调控能力。我国货币市场基金能否存续,关键在于货币市场利率中枢是否显著低于存款利率(尤其是活期存款利率)。即便利率有补降空间,预计货币市场利率也难以低于大型银行活期存款利率(目前0.05%)。考虑宏观审慎,即便利率下行,其调整幅度与节奏也会体现对市场的潜在冲击。此外,考虑长端利率或跟随下行,制约了短端利率的下行空间。由此推断,我国货币市场基金大概率仍会保有相当规模。

综上所述,预计未来货币市场利率将补降。补降前,通胀或维持低位,实际利率维持偏高水平,利于货币市场基金等低风险资产规模扩张。补降后,或推动资金流出货币市场基金及其他固收类产品。因此,货币市场基金管理人和其他固收产品管理人应提前做好准备应对挑战,如构建客户生态圈系统、提升客户粘性,做好减费让利预案,持续提升公司投研能力等。

[1] 日本央行2016年的负利率政策采用的是三级利率体系,对于法定准备金部分和法定准备金以外的部分贷款支持项目给予零利率政策,对于新增的超额准备金部分实施-0.1%的负利率政策,并对部分资金(如MRF)予以豁免。这就使得日本的负利率程度不深,还有不少金融产品如银行存款等提供的是零或者正利率,只有银行间批发性资金等与超额储备金对应的资金下降至负值。因此,日本的MMF的收益率全面低于银行存款收益率,失去了存在的价值。

作者:韦璐璐、薛丰昀、陈健恒,中金公司