原创 美国空军部长无奈坦言,我们有最好的战机,可惜近一半都无法起飞

大国之间的较量既是实力的比拼,也是策略的较量。而在这一切的背后,隐藏着一条不容忽视的暗流——美国空军的资源危机。近日,美国空军部长梅因克的表态犹如一声鸣响的警钟:“现役战机的稳妥率只有62%,近40%的飞机无法参与日常飞行任务,这样的状况无疑威胁到我们的作战能力。”这样的言辞让人不禁深思,曾经引以为傲的美军空中力量,如今真的到了需要“急救”的地步了吗?

梅因克的发言并非孤立的警告。早前,美国空军参谋长阿尔文便指出,美军战机的实际稳妥率可能低至54%。这意味着,诸多战机闲置在基地,毫无用武之地,要么是因为缺乏零部件,要么是维修保养跟不上。这种情况,显然不是孤立的,它反映了美国空军在近年来面临的系统性危机。

如今,美国空军的平均机体年龄已经攀升至30年,这是一种极其不利的现状。对比之下,30年前的军机运转相对频繁,维护成本相对较低。但时间的推移和军事活动的频繁,使得这些老旧飞机逐渐成为“摆设”。而更为令人担忧的是,作为全球空中霸主的美军,发现自己在维护自身强势地位方面竟然如此疲软。

为了解决这场危机,梅因克提出了两个可选的解决方案:第一,要求军火承包商降低成本、提高效率,以保障战机零部件的供应;第二,借鉴俄乌战争带来的教训,重新审视空军的战略与战术。尤其是无人机的低成本高效能,值得美军反思传统空战理念。

然而,这些方案听起来似乎颇具建设性,但实际上却充满了挑战。军火承包商长期以来追求利润,要求他们自愿改善产品质量、降低价格,几乎是不可能完成的任务。同时,当前美军的供应链体系问题已经根深蒂固,短期内很难产生实质性的改变。

在俄乌战争中,乌克兰利用无人机摧毁了多个俄罗斯重要空军设施,这一战例让各国空军纷纷开始检讨自己的防御机制。无人机的成功并不是偶然,更是战场环境特殊性和技术进步的结果。然而,将这样一套理论照搬到广阔的西太平洋地区,似乎又是另一番境遇。这里海域辽阔,无人机并不能取代战斗机的核心地位。

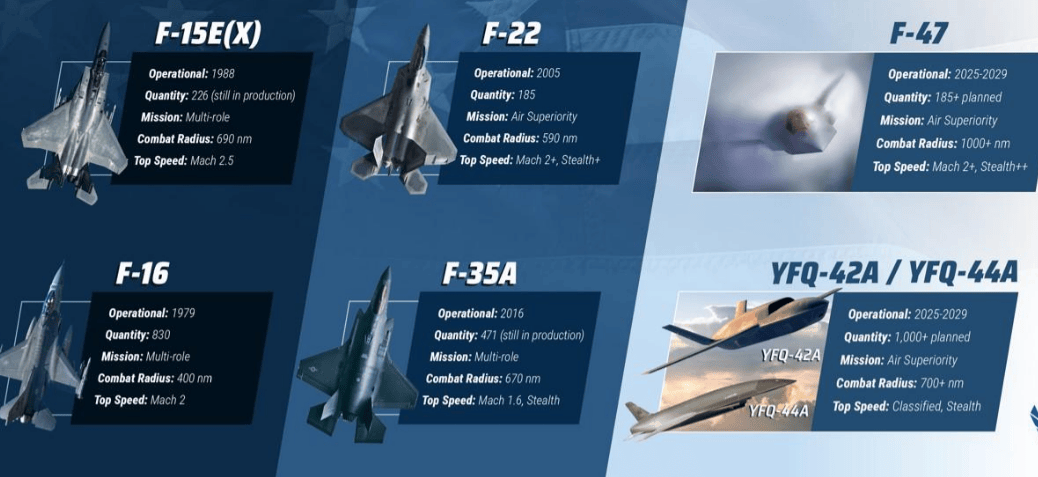

当目光聚焦于未来,我们不禁要问,美国空军能否继续在五代机市场中占据领先地位?当前,美国的F-22与F-35虽然名声在外,但其技术的不断老化以及研发进程的滞后,确实给它们的继任者F-47蒙上了一层阴影。在中国等国的快速崛起与追赶背景下,美国是否能保住自己的“空中霸主”地位,仍然是一个未解之谜。

当前,中国的战斗机如歼-10C、歼-16、歼-20等,已然在技术与战斗力上形成构架,而美军的“大而全”似乎在战斗机竞争中显得愈加乏力。这不仅是“量”的对抗,也是一场“质”的较量。美国空军在面对潜在敌手时,必须打破陈旧的思维,迎接新一轮的战略变革。

在全球地缘政治愈加复杂的今天,每一次空中较量都可能是未来战争的前奏。梅因克的警言如同一记重锤,敲击着人们的警觉。在舆论的风浪中,他呼吁政府加大对空军的投资,这不仅是为了应对突发事件,更是在为日益严峻的国际局势做准备。然而,政府的支持能否及时到位?军火承包商能否挺身而出?美军的未来仍然存在诸多隐忧。我们只能静观其变。