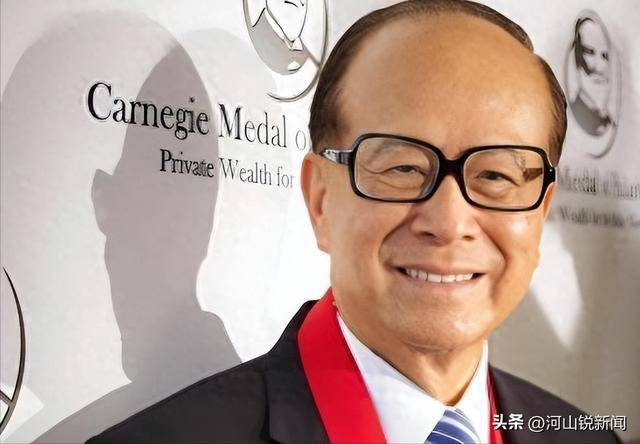

求生欲很强?中美关税战尘埃落定,李嘉诚就打破沉默,连夜发公告

2025 年 5 月,国际经济版图突然掀起两场惊涛骇浪:前美国总统特朗普在贸易战中 "仓皇败退",96 岁的香港商业大亨李嘉诚旗下公司则因 288 亿美元港口交易陷入舆论漩涡。当 "美国优先" 的激进政策撞上 "资本无国界" 的商业逻辑,这两场看似独立的事件,实则折射出中美战略博弈下的深层矛盾。究竟是谁在改写全球经济规则?资本与国家利益的边界又该如何界定?

曾以 "极限施压" 著称的特朗普,挥舞着 145% 的关税大棒杀向中国时,恐怕没想到自己会成为 "最快认输的贸易战发起者"。这场始于芯片与稀土的博弈,本欲通过切断供应链遏制中国科技发展,却意外触发了 "蝴蝶效应":

高关税导致美国本土制造业成本飙升,农业州大豆滞销、零售业货架空空,45 个州商会联名上书白宫

中国加速推进人民币跨境结算,东盟国家货币与美元脱钩率提升至 37%

中国新能源汽车与光伏产品借道 "一带一路",2024 年对非出口额同比激增 62%

当特朗普团队被迫宣布 "阶段性降税" 时,芝加哥商品交易所数据显示,美元指数单日暴跌 2.3%,创下 1985 年广场协议以来最大跌幅。这场被《经济学人》称为 "21 世纪最愚蠢的经济实验",最终以美国通胀率突破 9%、贸易逆差扩大 17% 的惨败告终。

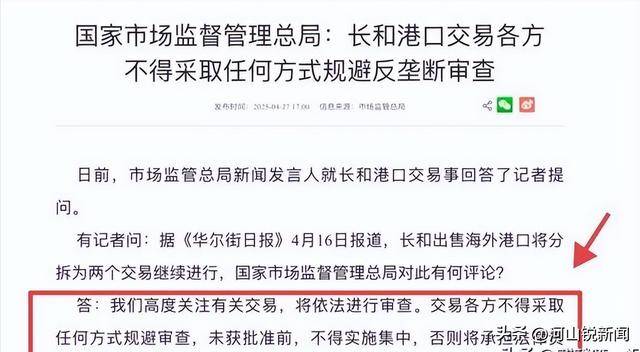

几乎同一时间,长江和记实业出售全球 43 个港口的计划,让李嘉诚从 "商业教父" 沦为 "舆论公敌"。这笔涉及 23 个国家的交易背后,隐藏着三大战略风险:

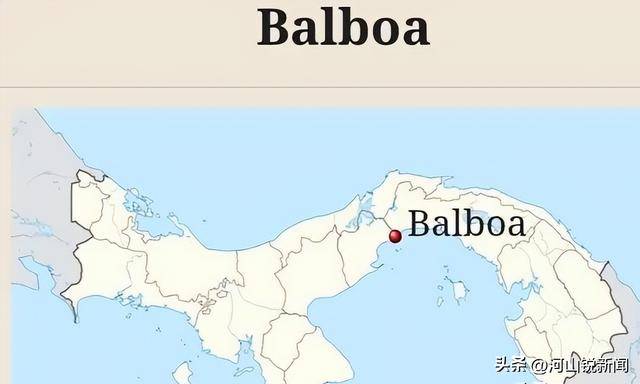

作为连接太平洋与大西洋的 "世界桥梁",中国远洋船只占该港通航量的 28%,年运输石油超 5000 万吨

欧洲最大集装箱枢纽,中国对欧出口的 34% 经此转运,一旦被美资控制,新能源汽车关税可能提升至 25%

南太地区核心港口,中国 "一带一路" 南太节点项目的 70% 物资在此中转

贝莱德公司的收购意图昭然若揭:其 CEO 芬克曾公开宣称 "控制港口即控制贸易命脉",而该公司 62% 的大股东为美国养老基金,背后站着 17 个州的政府资本。更耐人寻味的是,交易估值较市场公允价低 38%,这种 "跳楼价" 抛售难免让人联想:是否为换取美资庇护而 "自降身价"?

从 1997 年 "不撤资承诺" 到 2015 年 "欧洲资产大收购",李嘉诚的商业版图始终游走在 "中西方平衡术" 之间。但此次事件暴露的本质问题是:在中美战略竞争白热化的今天,任何涉及国家战略资产的交易,都不再是单纯的商业行为。香港《文汇报》评论称:"当巴拿马运河的汽笛声与中国油轮的轰鸣交织,资本家的国籍归属终将接受历史检验。"

贸易战的失败,标志着单极世界秩序的终结。IMF 最新报告显示,2024 年新兴市场对全球经济增长贡献率达 72%,美国主导的 "华盛顿共识" 正在崩塌

从稀土反制到港口安全审查,中国用实际行动证明:在核心利益面前,没有 "纯粹的市场行为"。商务部数据显示,2024 年中国企业海外并购中,"国家安全审查" 通过率提升至 89%,较五年前提高 52 个百分点

这两场风波更留给我们深层思考:当特斯拉在上海工厂实现 95% 本地化率,当字节跳动在美业务被迫拆分,全球化早已不是 "资本自由流动" 的浪漫叙事,而是国家实力的角力场。李嘉诚团队连夜修改交易方案的声明,不过是这场博弈的注脚 —— 在时代的洪流中,没有谁能真正 "离岸" 生存。

站在 2025 年的时间节点回望,这两场经济震荡揭示了一个朴素真理:在大国博弈的棋盘上,任何试图游离于国家利益之外的资本游戏,终将撞得头破血流。特朗普的关税大棒也好,李嘉诚的资产腾挪也罢,都敌不过一个崛起中大国的战略定力。