原创 巴媒炒作歼-35加速出口巴铁,印度空军面临噩梦时刻?答案揭晓

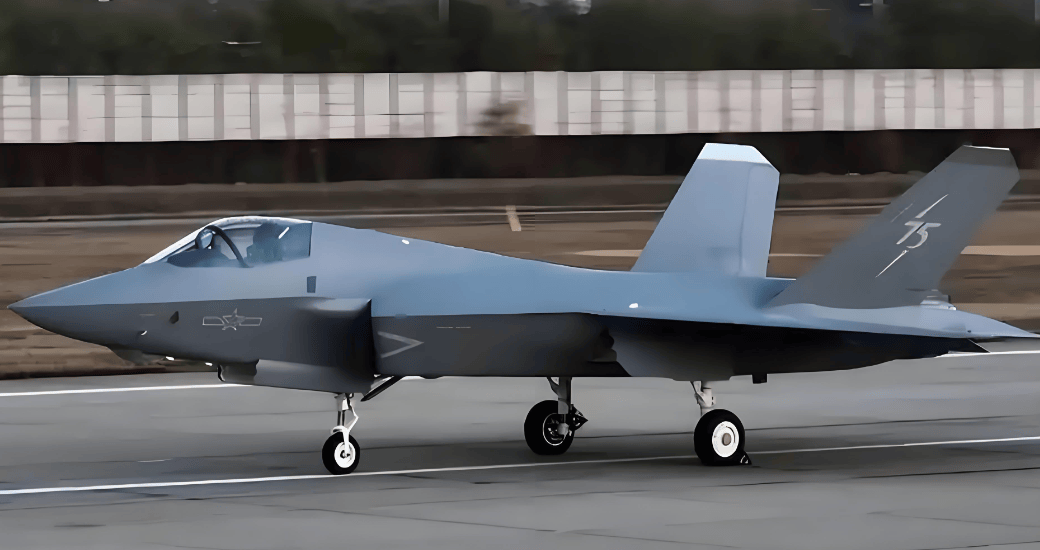

根据近期巴基斯坦媒体的报道,声称中国将加速向巴基斯坦交付歼-35A第五代隐形战机,甚至可能以“半价奖励”形式在2026年初或更早提供首批战机。然而,综合分析表明,中国短期内向巴基斯坦出口歼-35的可能性极低,原因涉及军事、工业、财务及地缘战略等多重因素。

首先,歼-35作为中国最新一代隐形战机,优先级在于装备解放军空军和海军航空兵,以完善其作战训练体系。新型战机的研发与部署需要时间优化战术、训练飞行员及后勤保障体系。只有在解放军形成成熟的作战能力后,出口才会进入考虑范围。

其次,歼-35的量产体系尚未完全成熟。军工企业需要优先满足解放军的大量需求,尤其是海军航空兵对舰载隐形战机的迫切需要。出口战机意味着分流生产资源,这与当前中国军工的优先级不符。

第三,巴基斯坦的财务状况也是一大制约因素。尽管中巴关系密切,且报道提及“半价优惠”和灵活付款条件,但歼-35的高昂采购与维护成本对巴基斯坦的国防预算仍构成挑战。巴基斯坦近年采购的歼-10CE已显著提升其空军实力,短期内再投资第五代战机可能超出其经济承受能力。

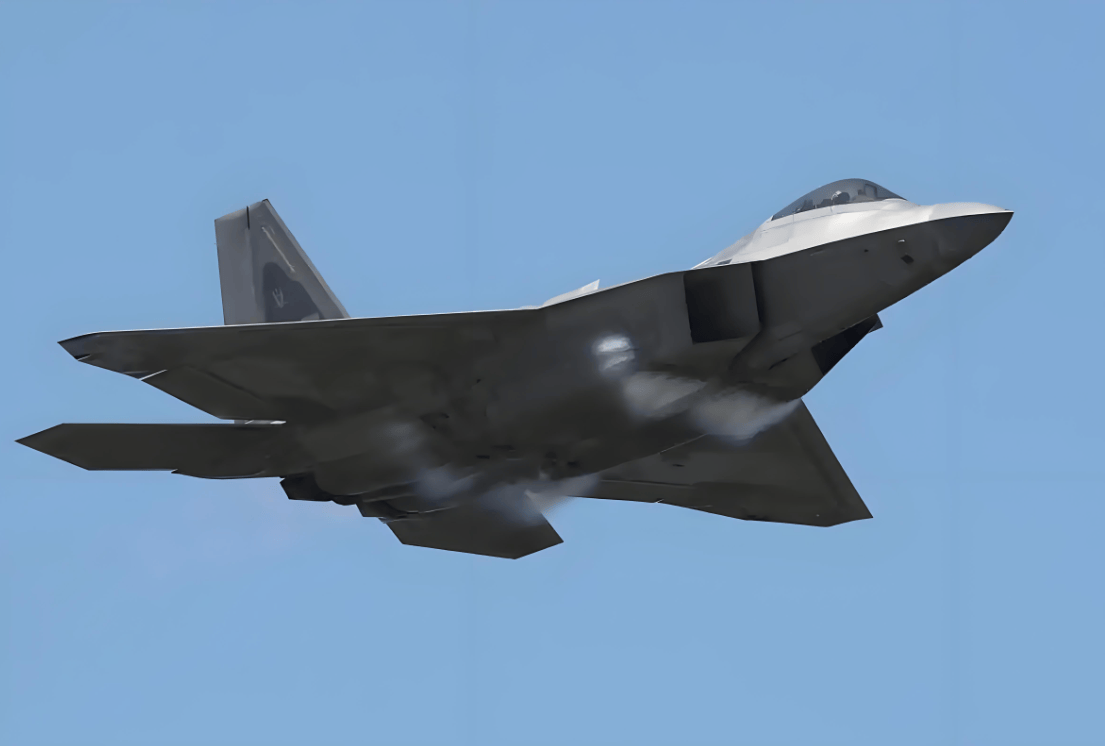

第四,南亚军事平衡是关键考量。当前,歼-10CE已赋予巴基斯坦在与印度空军的对抗中足够的制空能力。印度空军的苏-30MKI和“阵风”战机虽性能优异,但不具备歼-35的隐形优势。然而,过早向巴基斯坦出口歼-35可能打破印巴军事平衡,增加双方爆发全面冲突的风险,这与中国维护区域稳定的外交政策相悖。

过度武装巴基斯坦可能引发南亚军备竞赛,进一步加剧地区紧张局势。中国在军事合作中历来谨慎,倾向于通过有限支持(如歼-10CE的出口)增强巴基斯坦的防御能力,而非通过尖端武器出口刺激冲突风险。

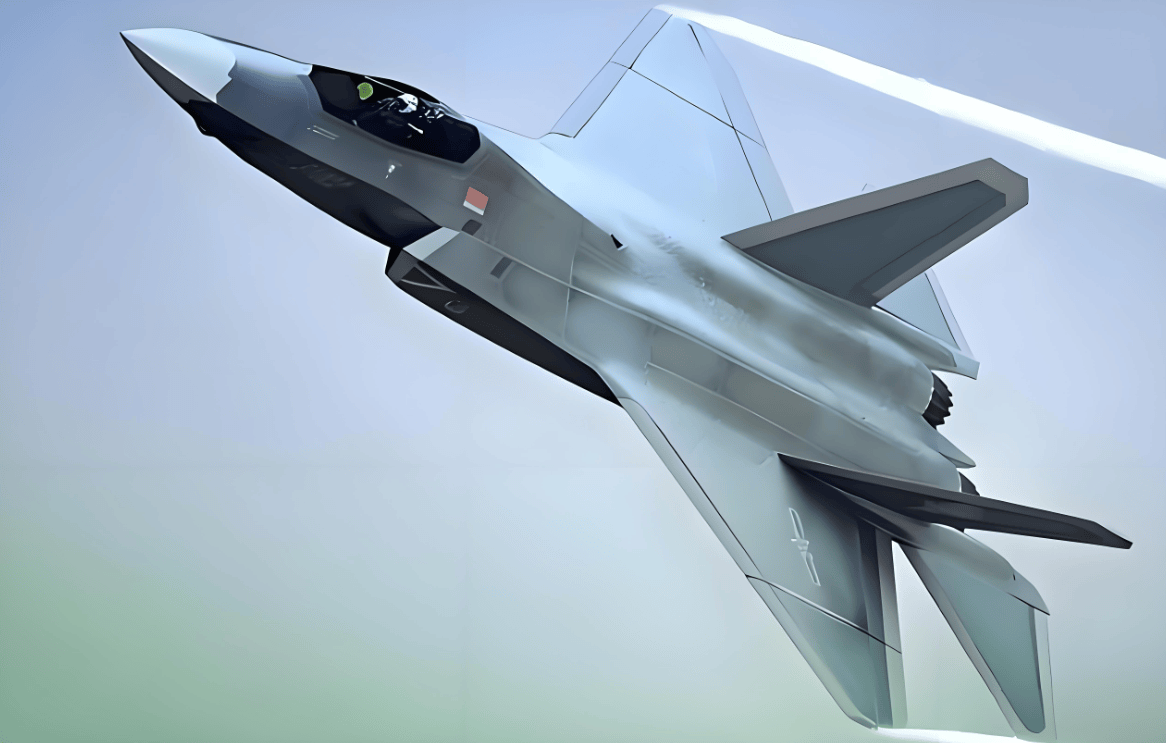

歼-35的隐身性能位居全球第五代战机前列,仅次于研发中的第六代战机。若巴基斯坦装备歼-35,印度空军将几乎丧失夺取制空权的希望,因为当前全球范围内能有效对抗歼-35隐身性能的解决方案极为有限。这种技术优势的转移可能引发南亚乃至全球军力格局的剧烈震荡,迫使印度加速军备升级或寻求外部军事支持,进一步加剧地区紧张局势。

尽管如此,随着歼-35进入产能爬坡阶段,生产效率提升将为未来出口创造条件。同时,若巴基斯坦国内经济状况好转,其采购歼-35的能力也将增强。长期来看,歼-35出口巴基斯坦可能是必然趋势,但需在解放军需求满足、量产体系成熟及区域局势稳定的前提下进行。

巴基斯坦媒体的乐观报道可能更多出于宣传需求,所谓“首批30架战机提前交付”及“飞行员已接受培训”等说法缺乏官方证实。中国更可能继续通过技术支持和现有装备深化与巴基斯坦的军事合作,而非仓促出口尚未完全成熟的歼-35。