文件加密怎么加密?教你5种超实用文件加密方法,赶紧码住学起来!

在数字化浪潮席卷全球的今天,数据已成为企业最核心的资产之一。然而,一份客户名单的泄露可能导致百万订单流失,一份源代码的外流可能让竞争对手抢占先机,甚至一台丢失的笔记本电脑都可能成为企业机密暴露的“定时炸弹”。

据IBM《2023年数据泄露成本报告》显示,全球单次数据泄露事件的平均损失已高达445万美元,而其中人为失误和内部泄密占比超过60%。

面对如此严峻的形势,文件加密早已不是“可选项”,而是企业和个人保护数据安全的“必答题”。但如何选择既高效又安全的加密方式?是依赖系统自带的简单功能,还是借助第三方专业工具?个人用户与企业级需求又有哪些本质区别?

分享5种文件加密方法,从系统自带工具到开源软件,覆盖个人隐私保护全场景,助你一键构建“从个人到企业”的全链路数据安全体系!

一、系统自带加密(Windows/Mac)

Windows:右键文件→属性→高级→勾选“加密内容以便保护数据”(仅限NTFS格式磁盘)。

Mac:打开“磁盘工具”→新建空白映像→选择加密格式(如AES-256)→设置密码。

适用场景:临时保护个人隐私文件,但无法跨设备使用,且系统管理员可解密。

二、压缩包加密(WinRAR/7-Zip)

右键文件→添加到压缩文件→设置密码(推荐勾选“加密文件名”)。

优点:兼容性强,支持所有文件类型;缺点:需先解压再使用,体验较差。

三、Office/PDF文档加密

Word/Excel:文件→信息→保护文档→用密码进行加密。

PDF:使用Adobe Acrobat或在线工具(如Smallpdf)设置打开/编辑密码。

注意:密码强度需≥12位,包含大小写+数字+符号。

四、磁盘加密(BitLocker/FileVault)

Windows BitLocker:控制面板→BitLocker驱动器加密→启用(需TPM芯片支持)。

Mac FileVault:系统偏好设置→安全性与隐私→FileVault→开启。

适用场景:保护整台设备数据,但无法针对单个文件加密。

五、第三方加密工具(如域智盾软件)

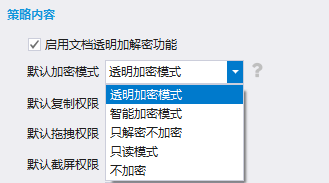

1.透明加密:无感保护,体验与安全兼得

透明加密:新打开、新编辑、新保存的文档就会强制的、自动的加密;不需要额外操作,不改变员工操作习惯,不影响员工工作效率。加密后的文档,在公司内部正常打开、正常编辑、正常流转,一旦违规发送到外界,外界打开就是乱码。

智能加密:设置了这种模式的客户端,本地自己生成的文件都不加密,但是能打开公司内部的加密文件,并且打开这些加密文件去编辑保存后不改变文件的加密状态。

只解密不加密:老板模式,设置后,操作加密文件打开保存之后就会自动解密,不需要走申请解密流程。

不加密:相当于管理员关闭了终端电脑的阅读加密文件的权限,关闭后已经加密的文件无法再打开,同时新建新保存的文件也不再加密了。

只读模式:终端操作加密文件时只允许阅读,无法修改,无法另存。

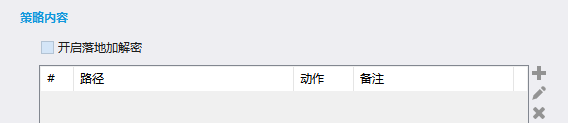

落地加密:当机密文件到达本机时,无论是否打开编辑,只要到达本机,就会自动的,强制的进入到加密状态,杜绝收到机密文件后故意不打开,直接转发造成泄密。

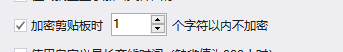

复制/剪贴板加密:设置加密剪贴板后,从加密文档中复制文字出来,粘贴出去就会变成一句话“您复制的内容已被加密处理”,从而防止通过复制机密文件内容的方式进行泄密。

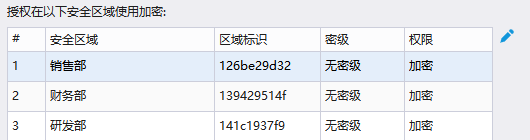

2. 加密区域:部门隔离,防止越权访问

按部门划分加密区域(如财务部、研发部),员工仅能访问本区域文件,跨部门访问需审批。

银行级加密算法:采用AES-256、SM4等国密算法,确保文件无法被破解。

3. 全类型文件支持

覆盖文档(Word/Excel/PDF)、图纸(CAD/SolidWorks)、源代码(Java/Python)、视频(MP4/AVI)等所有格式。

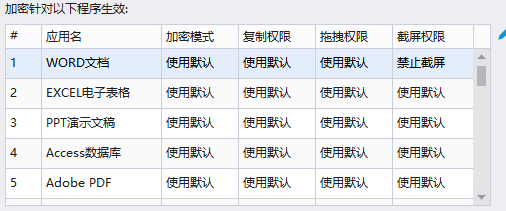

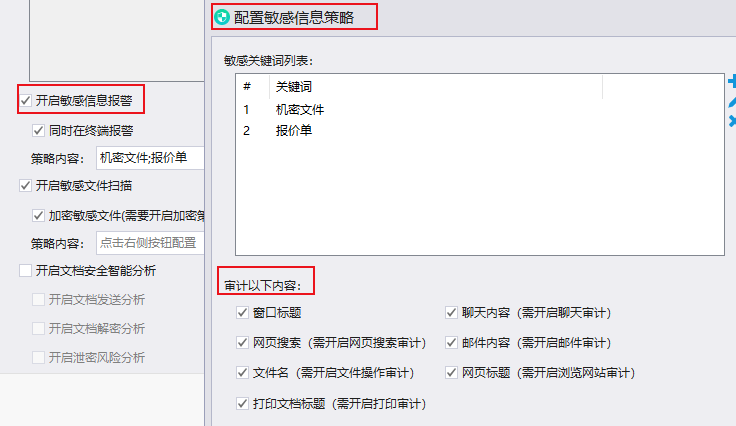

4. 敏感文件报警:实时拦截泄密行为

监控文件外发、拷贝、打印等操作,触发敏感词(如“机密”“报价单”)时自动报警并阻断。

5. 文件操作记录:追溯泄密源头

记录所有文件操作日志,包括外发时间、接收方、文件内容,支持按用户、时间、关键词检索。

6. 文件外发包:控制文件传播范围

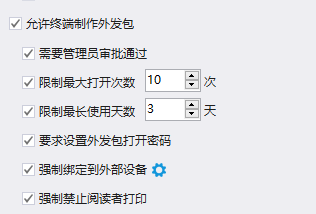

生成加密外发包,设置查看次数、有效期、设备绑定、禁止打印/截图,防止二次传播。

7. 离线管控:外出办公也能防泄密

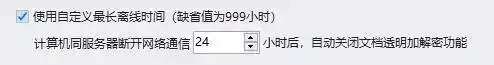

开启离线模式后,设置有效时间(如24小时),过期后加密文件无法打开,避免设备丢失导致数据泄露。

8. 禁止截屏/拖拽:阻断屏幕泄露

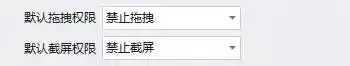

禁用PrintScreen键、截图工具、拖拽操作,防止屏幕内容被泄露。

9. 加密网关:守住企业网络出口

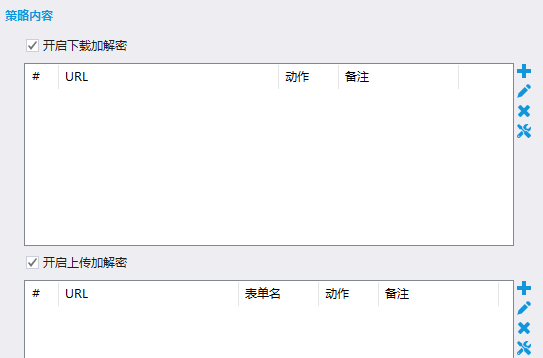

部署加密网关后,所有外发文件自动加密,内网文件下载需审批,构建“最后一公里”防护。

结语

文件加密不仅是技术问题,更是管理问题。个人需养成加密习惯,企业则需通过技术+制度双管齐下。以上5种加密方法覆盖了从“临时防护”到“深度加密”的多元需求。

无论是个人用户为隐私文件上一把“安心锁”,还是企业为核心数据筑起“防火墙”,选择适合的加密工具与策略,都是对自身利益的负责,更是对未来风险的预防。

责编:付