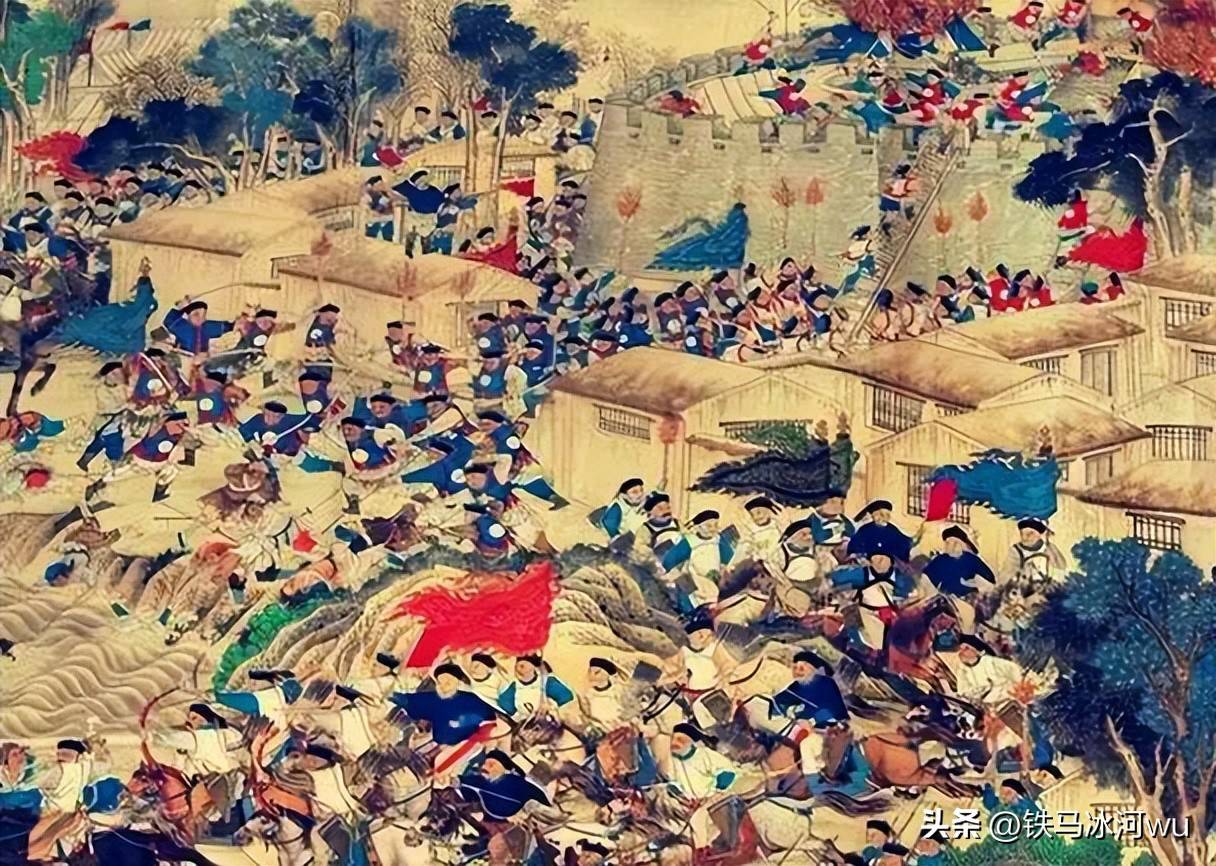

原创 乐平之战多惨烈?左宗棠率楚军以寡胜众,击斩五千李世贤部太平军

咸丰十一年(1861)一月四日,太平天国的堵王黄文金率领数万太平军逼近了江西景德镇。当时,左宗棠的新编楚军刚刚完成组建,在此前,他曾成功击退了李容发所率领的3000名太平军,保卫了景德镇,取得了一场初步胜利。然而,面对黄文金带领的强大兵力,左宗棠决定采取应对策略,先分兵固守婺源和浮梁,而自己亲自指挥楚军驻守景德镇。经过几日的激烈战斗,尽管左宗棠的楚军兵力远少于太平军,但他依然以顽强的意志和战术坚守住了防线,抵挡住了敌军一波又一波的猛攻。最终,左宗棠成功地迫使黄文金带领的太平军撤离,放弃了对景德镇的围攻,退往鄱阳与建德之间。

事后,曾国藩特意上奏清廷,为左宗棠的英勇表现请功,称赞他“昼夜治兵,勤劳异常,调兵神速”。仅仅半个月后,清廷下发了谕旨,任命左宗棠为三品京堂候补,正式认可了他的贡献。

黄文金在撤退至鄱阳与建德交界后,依然没有停止作战,继续在石门、洋塘一带活动。为了支援左宗棠,曾国藩派出麾下的猛将鲍超,带领霆军赶赴江西,与左宗棠的5000名楚军合兵进攻。左宗棠决定通过右路进攻梅源桥,而鲍超则带领霆军从左路封锁洋塘。2月18日,黄文金决定分兵三路,从谢家滩渡江,企图突破清军的防线。左宗棠的部队坚决阻击,鲍超则趁机渡河,实施反攻。黄文金的部队在渡江时遭遇了猛烈的夹击,许多士兵在混战中被打死或溺死,造成了巨大的伤亡,最终太平军残部仓皇撤退,退往青阳和彭泽,退守建德。这场战斗成为了左宗棠和鲍超首次联合作战的重大胜利,清军斩获战果丰厚。

3月7日,鲍超命令皖南镇总兵陈大富率军在建德外围布防,以牵制太平军的活动,而他自己则分三路进攻建德。在左宗棠的支持下,鲍超的部队迅速突破了太平军的防线,最终成功攻破了建德城。至此,江西西路的太平军几乎被清军完全驱逐出境。

与此同时,东路的忠王李秀成大军从广信出发,向抚州和建昌推进,势如破竹,连续取胜,迅速深入江西腹地。侍王李世贤也率军从皖南的休宁撤出,攻占了婺源,准备与左宗棠的楚军争夺祁门。局势变得更加复杂,左宗棠一方面派兵进行抵抗,另一方面亲自带领主力赶赴婺源。在赶赴途中,他获悉李世贤已经进入乐平,于是决定立即改变方向,赶往景德镇。在此时,曾国藩派遣皖南总兵陈大富接管景德镇防务。左宗棠于是决定调兵进攻鄱阳,与李世贤部的太平军激烈交战,战斗场面异常紧张,双方你来我往,战况难分胜负。

在激烈的对抗中,李世贤突然派遣一支精锐部队从乐平出发,直逼景德镇。城池失守后,陈大富为了保卫景德镇跳入水中自尽,而他的部队几乎全军覆没。景德镇的失守不仅切断了祁门湘军的大后方,也让湘军面临断粮危机,曾国藩的部队饥渴交加,士气低落,面临哗变的风险。曾国藩一度陷入深深的绝望,他认为太平军已完全包围了祁门大营,他甚至写下遗嘱准备自杀。但在幕僚的及时劝阻下,曾国藩最终被救了回来。

李世贤截断了祁门湘军与外界的联系后,决定将大军集中起来攻击祁门。左宗棠得知景德镇失守后,紧急从金鱼桥退守乐平。数日后,李尚扬率军进攻乐平。为了保住湘军的大本营,左宗棠果断指挥楚军牵制李尚扬的进攻,并力图拖延其行动以减轻祁门的压力。他率军与李尚扬展开周旋,在马家桥、桃岭一带进行多次激烈的战斗,并趁机发动猛攻,成功击溃了李尚扬的部队。

李尚扬的失败让李世贤决定放弃对祁门湘军大营的进攻,带领大军急速撤退。左宗棠紧随其后,尽管兵力单薄,但他依然敢于进行逐次阻击,迫使太平军逐渐后撤。到了4月21日,李世贤的大军终于抵达乐平城下,左宗棠坚守城池,既准备反击,也竭力拖延敌人的进攻。他命人引水淹没沼泽,限制了太平军骑兵的机动。

4月22日,太平军发动了猛烈的进攻,甚至不顾巨大的伤亡,不断冲击楚军的防线。左宗棠保持冷静指挥,指挥楚军使用密集的排枪火力压制敌军攻势,太平军伤亡惨重,仍死死不肯退缩。随着夜幕的降临,天气突变,狂风暴雨席卷而来。左宗棠在这种恶劣天气中,冷静思考出奇制胜的策略,并决定虚张声势,攻其不备。

4月23日,楚军士兵忽然从壕沟中跃出,发动强烈反攻。此时,暴风雨使得太平军措手不及,阵型混乱,士兵在奔逃中相互踩踏或落水溺死。楚军趁机发动猛攻,造成太平军重大损失,战场上尸横遍野,河中漂浮着大量太平军的尸体。随着鲍超率领的霆军及时增援,李世贤的部队终于在慌乱中撤退。

乐平保卫战的胜利,不仅成功保卫了曾国藩的大本营,还稳固了湘军的后方,为曾国藩接下来的行动争取了宝贵时间。曾国藩向清廷详细报告了战斗经过,并提拔左宗棠为帮办军务。在奏折中,曾国藩称赞左宗棠深具军事才能,并提议将他晋升为三品京堂。清廷采纳了曾国藩的建议,任命左宗棠为三品京堂,帮助曾国藩处理军务。从此,左宗棠开始在军事上崭露头角,他带领的楚军成为了太平军强有力的对手。

图片来源:网络