原创 “邀请函”送到北京,要拿伊俄石油和关税捆绑?拒绝就加100%关税

当美国财长贝森特抛出“购买受制裁俄罗斯石油可能面临100%关税”的威胁时,中美第三轮贸易谈判已暗流涌动。

7月27日至30日,这场被视作“关键局”的谈判在瑞典开启,距离8月12日关税暂缓期到期仅剩半月。美方试图将中国购买俄伊石油与关税谈判捆绑,而中方早已用行动表明:绝不接受胁迫。

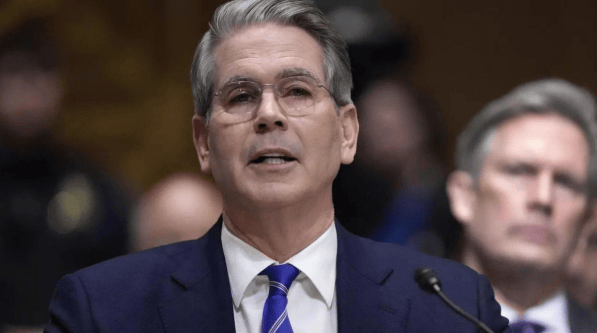

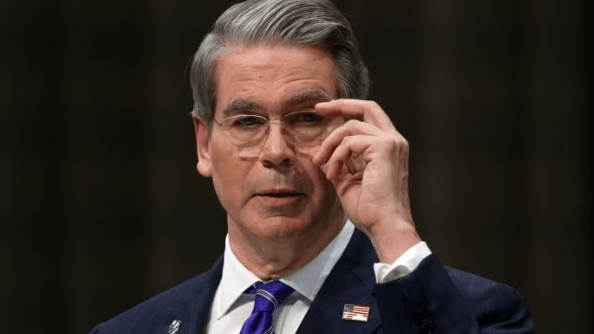

贝森特(资料图)

一、瑞典谈判桌上的“明牌”:从关税到地缘的捆绑

选择瑞典作为谈判地,本因其中立国属性——既未卷入中美关税战,也未介入国际争端。但美方从一开始就打破了这种默契。

按6月底共识,谈判核心本是8月12日关税暂缓期延长。当时贝森特还称“处于非常好的阶段”,可一个月后,他突然提出要讨论“其他事情”——中国购买俄伊石油。

他直言“中国是被制裁的伊朗石油、俄罗斯石油的大量买家”,看似陈述事实,实则传递威胁:想让关税顺利延续?先减少对这两国的采购。

美方的算盘很清晰:中国与俄伊的石油贸易是合作基石。若中国减少购买,既能动摇中俄伊关系,又能在俄乌冲突和伊朗核问题上获得新杠杆;更能倒逼中国转向美国能源——就像俄乌冲突中美国靠高价石油向欧洲获利那样。

特朗普(资料图)

二、美方施压组合拳与中方的反制准备

为让威胁奏效,美方已布下多招。最核心的是国内共识:贝森特称“政府与国会对制裁俄油共识很大”,连参议院都认可“关税是政治工具”,他直言这“是革命性的”。

更狠的是拉拢欧洲。贝森特表示会呼吁欧洲盟友“采取重大措施”,试图构建联合施压网络。

面对施压,中方早有准备。针对美国通过泰国、墨西哥走私稀土,中方直接限制:对泰国锑出口暴跌90%,对墨西哥锑出口归零。

而锑与锗作为半导体、导弹的关键材料,中国供应美国54%的锗、63%的锑,今年6月这两种资源出口较1月分别降88%、95%。

能源领域反制更直接:6月中国从美国进口原油归零(去年同期8亿美元),液化天然气连续四月归零,煤炭仅数百美元。这并非被动,而是主动调整——俄伊石油更便宜,卡塔尔、澳大利亚等也能补位。

中方也释放过诚意:放开民用稀土出口,6月稀土磁铁对美出口从5月50吨暴涨至352.8吨(增幅660%),但军工稀土仍受控。这种“有限开放+核心保留”,守住了底线。

贝森特(资料图)

三、博弈本质:谁更需要这场谈判?

美方看似强硬,实则有压力。贝森特称“注重质量而非时间”,但美国能源、农业从业者是特朗普的票仓,正承受中国减少采购的冲击。美国大豆、棉花等在华市场已被巴西、埃及替代,失去的市场难夺回。

美方内部已显分歧:特朗普称谈判“处收尾阶段”,贝森特却提“可能延长暂缓期”,折射出对施压效果的不确定。

中方立场始终明确:可谈关税、贸易,但不接受第三方捆绑。中国与俄伊石油贸易是合法商业行为,与中美关税无关;美国在芯片、5G领域对华封锁,却要中国“买美国高价油”,违背公平。

谢锋大使提及“80年前中美并肩抗法西斯”,既是定调,也是重申:平等协商才能共赢。中美在能源、农产品领域有互补性,但互补不应成胁迫工具。

特朗普(资料图)

四、三种可能走向与各自代价

谈判结果影响深远。若美方收起附加条件,达成关税共识,特朗普9月访华可能性上升,但俄伊议题仍可能反复;若谈判破裂,关税暂缓期失效,中方或收紧稀土等出口,美方产业损失将扩大;若美方拉拢欧洲施压,中国可能深化与俄伊合作,欧洲自身能源需求大,未必愿跟进。

这场谈判已说明:美国想用关税霸权裹挟地缘政治的时代正在过去。中国用多元供应链和资源管控证明:胁迫行不通。贸易的本质是互利,这才是中美博弈的终极逻辑。