原创 贝壳成货币,一串能买奴隶:古人不疯狂赶海,原是这几点限制

在河南安阳殷墟出土的甲骨文中,“货”“买”“卖”等字都带着“贝”的偏旁。这并非巧合——三千多年前的商朝,贝壳曾是通行全国的货币,一串打磨光亮的海贝能换一名奴隶,三串可购一匹战马。这种看似普通的海洋生物外壳,为何能成为财富象征?更令人好奇的是,既然贝壳能当钱用,古人为何不涌向海边拼命捡拾?

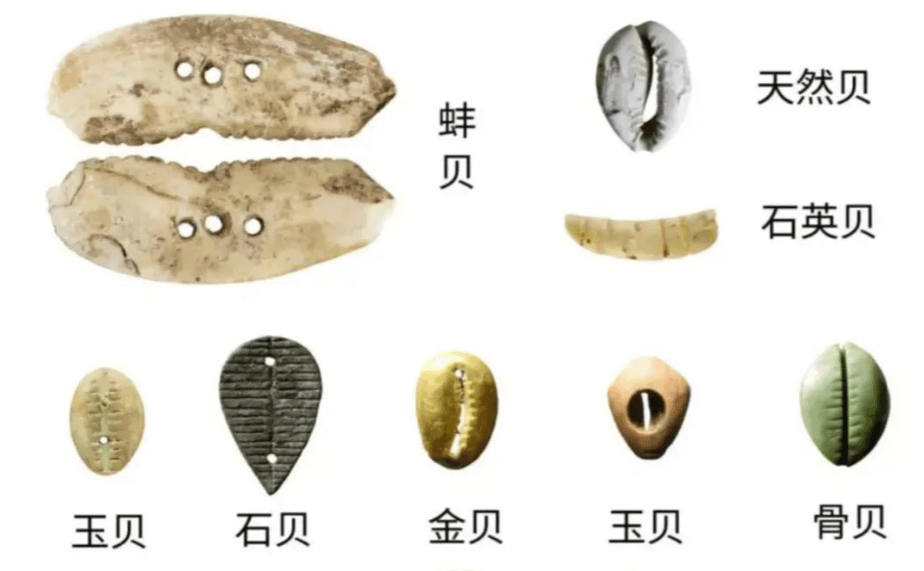

要解答这个问题,首先得看古代充当货币的贝壳究竟是什么。考古发现,商朝用作货币的多是“货贝”,这种贝壳仅产于南海和印度洋沿岸。对于中原王朝而言,它们是典型的“远方珍物”。1976年殷墟妇好墓出土的756件贝币,经鉴定全部来自台湾海峡以南的海域。在交通不便的商代,将贝壳从南海运到河南,需穿越千里蛮荒,其运输成本堪比黄金。

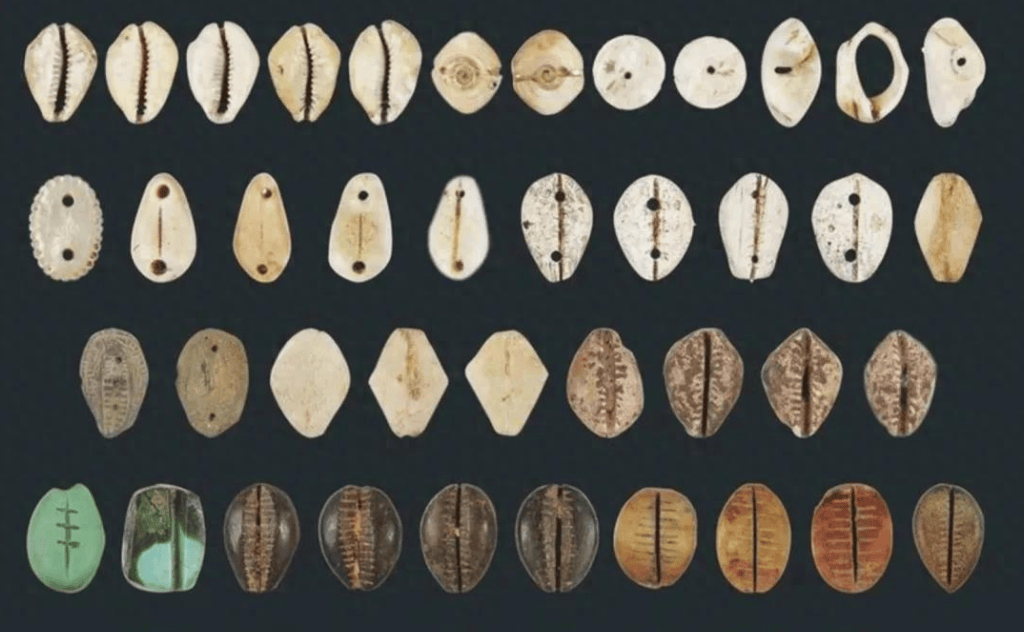

稀缺性是贝壳成为货币的关键。货贝的生长对水温、盐度有严格要求,并非所有海滩都能捡到。即便在产区,也需潜水捕捞,而古代没有氧气瓶等设备,渔民单次下潜时间不超过一分钟,单日捕捞量往往不足百枚。更重要的是,作为货币的贝壳必须经过加工:打磨掉壳顶、钻孔穿绳,还要保证大小均匀。殷墟出土的贝币,误差通常不超过2毫米,这种标准化处理进一步增加了获取难度。

早在夏朝,贝壳就已具备“一般等价物”的特征。考古学家在山西陶寺遗址发现,距今4000年前的墓葬中,贝壳与玉器、青铜器一同出土,且只出现在高等级墓葬中。这说明贝壳最初是权力象征,如同后世的玉玺,普通人即便捡到也无权使用。商朝建立后,贝壳才逐渐演变为货币,但仍由王室垄断发行,民间私藏过量贝壳甚至可能被视为“谋逆”。

法律的限制更让“私采贝壳”成为禁忌。《周礼·天官》明确记载:“贝币者,王家所铸也。”西周设立“司货”官职,专门负责贝壳的开采、加工和发行。湖北云梦睡虎地秦简显示,秦朝对私采货币原料者处以“黥为城旦”的刑罚——在脸上刺字后罚做四年苦役。这种严苛的法律,让古人即便知道海边有贝壳,也不敢轻易染指。

即便有人冒险私采,也难以通过质量关。作为货币的贝壳必须无破损、无虫蛀,且壳面的光泽度要达标。南宋《泉志》记载,合格的贝币需“色如淡金,纹若凝脂”,这种品相的贝壳在自然捕捞中所占比例不足5%。更重要的是,古代有专门的“验贝师”,通过敲击听声、浸水观色等方法鉴别真伪,私采的贝壳往往因工艺粗糙被拒之门外。

随着时代发展,贝壳货币的局限性日益凸显。春秋时期,楚国疆域扩展到南海,贝壳供应大幅增加,导致严重通胀。考古发现,战国墓葬中贝币的出土数量是商朝的百倍,但单枚购买力下降到“十贝换一鸡”。为应对危机,楚国率先铸造铜贝——一种仿贝壳形状的铜币,这标志着金属货币开始取代贝壳。到秦朝统一货币时,贝币已彻底退出历史舞台,仅在偏远地区沿用至汉初。

值得注意的是,不同文明对“贝壳货币”的选择惊人相似。非洲的加纳帝国、美洲的玛雅文明都曾用贝壳作为货币,且都选择了类似货贝的稀缺品种。15世纪欧洲殖民者在非洲发现,当地用“马尔代夫贝壳”交易,这种贝壳需从印度洋岛屿运到西非,运输距离超过万公里,其价值逻辑与中国古代如出一辙。这说明,无论何种文明,“货币必须具备稀缺性”都是共同遵循的法则。

古代文献中,不乏因贝壳引发的趣事。《左传》记载,郑国人用“贝锦”(绣有贝壳图案的锦缎)贿赂周天子,这种间接使用贝壳符号的方式,恰说明贝壳的价值已深入人心。《史记》提到,商王武丁为娶妇好,向其部落支付了“五十朋”贝币(一朋为十贝),这笔巨款相当于当时三个部落的全年贡赋。这些记载都印证了贝壳货币的高昂价值。

从经济学角度看,贝壳货币的兴衰揭示了货币的本质。它与今天的纸币、数字货币一样,其价值并非来自本身的使用价值,而是源于人们的共同信任和发行者的信用背书。当商朝王室能保证贝壳的稀缺性和标准化时,它就能充当货币;当这种信用崩塌,贝壳便沦为普通饰品。这也解释了为何古人不盲目捡贝壳——他们或许不懂经济学原理,却用朴素的经验明白:脱离了权威认证的贝壳,终究只是海边的石头。

如今,博物馆里的贝币静静躺在展柜中,壳面上的细小划痕记录着当年的流通轨迹。它们不仅是古代经济的见证,更藏着一个深刻的道理:货币的魔力从不源于材质本身,而在于人类赋予它的社会共识。那些曾被视为财富象征的贝壳,最终化作解读古代文明的密码,让我们得以窥见先民在商品交换中凝结的智慧与秩序。