原创 攻入柏林后,斯大林放弃黄金赔偿,却把几百车皮工业设备拉回苏联

第二次世界大战的硝烟虽已散去,但其遗留的历史问题至今仍在国际舞台上引发波澜。近日,波兰政府再次向德国追讨二战赔偿,这份包含9项具体要求的清单中,不仅涉及高达9.5万亿人民币的巨额赔款,还包括要求德国归还被掠夺的波兰文化遗产。这一举动让世人再次将目光投向那段充满伤痛的历史。

回溯历史,德国作为两次世界大战的策源地,在战后面临着沉重的战争赔偿。令人惊讶的是,2010年德国才最终清偿完一战赔款。而鲜为人知的是,在二战结束后,苏联领导人斯大林做出了一个出人意料的决定——他放弃了德国黄金赔偿,转而从德国运回了数百列火车的废铁。这个看似反常的选择背后,隐藏着怎样的战略考量?

1945年4月,苏联红军以雷霆之势发动柏林战役。在朱可夫元帅的指挥下,250万苏军将士突破重重防线,于4月25日完成对柏林的合围。经过激烈巷战,4月30日,象征胜利的苏联红旗终于在德国国会大厦楼顶迎风飘扬。面对德国的求和,斯大林坚持要求无条件投降。5月9日,德国正式签署投降书,宣告了纳粹政权的彻底覆灭。

战后重建时期,如何处置战败的德国成为盟国关注的焦点。作为战争的最大受害国之一,苏联付出了惨重代价:2960万军人伤亡,1740万平民遇难。早在1943年,苏联就未雨绸缪,成立了专门的对德索赔委员会。该委员会提出的230亿美元高额赔偿方案,经过多次调整后降至100亿美元。

1945年7月的波茨坦会议上,美英苏三国首脑就德国问题展开激烈博弈。经过艰难谈判,最终达成共识:在确保德国基本生存的前提下,通过赔偿削弱其战争潜力。值得注意的是,斯大林在此过程中展现出了非凡的战略眼光——他选择以实物赔偿替代现金赔偿。

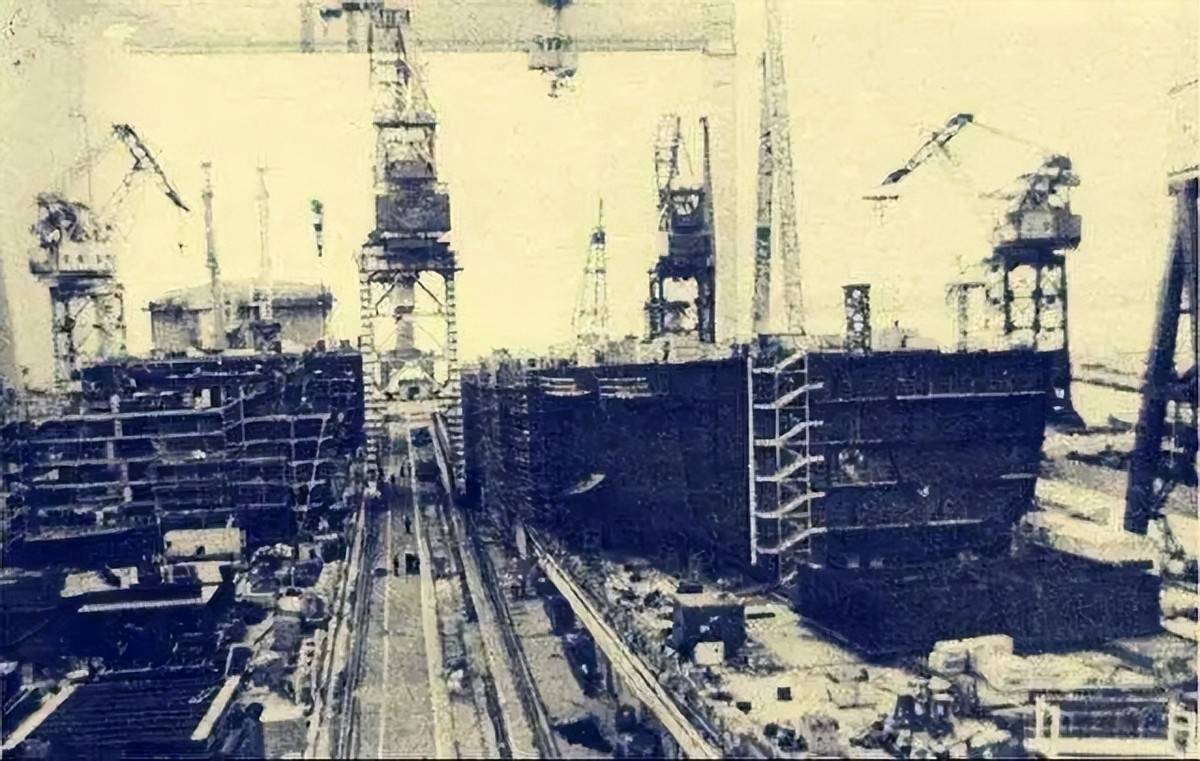

这些被戏称为废铁的物资,实则是德国最先进的工业设备。作为当时世界工业强国,德国拥有210万台机床(远超美国的170万台),其军工生产能力令人咋舌:1944年单年产量就足以装备225个步兵师和45个装甲师。苏联从德国拆迁的2195家企业中,超过1000家的设备被运回国内,高峰期每天有800多车皮物资通过铁路运往苏联。

斯大林这一决策的深意在于:首先,这些设备代表着当时最急需的先进技术;其次,实物赔偿能避免长期债务带来的不确定性(德国直到2010年才还清一战赔款);再者,可以规避巨额现金可能引发的通货膨胀。为充分发挥这些设备价值,苏联还征用了20万名德国科技人才,这些专家为苏联工业发展做出了重要贡献。

历史证明,这一决策极具前瞻性。通过消化吸收德国技术,苏联重工业水平突飞猛进,为后来的太空竞赛和军事发展奠定了坚实基础。虽然有人批评此举导致苏联轻工业发展失衡,但考虑到当时的国际形势,斯大林的抉择无疑展现了一个政治家的战略智慧。这段历史不仅揭示了战后国际关系的复杂性,也为我们理解当今国际争端提供了重要参照。