24小时内遭三次打击,特朗普很生气:取消中美峰会,恢复对华关税

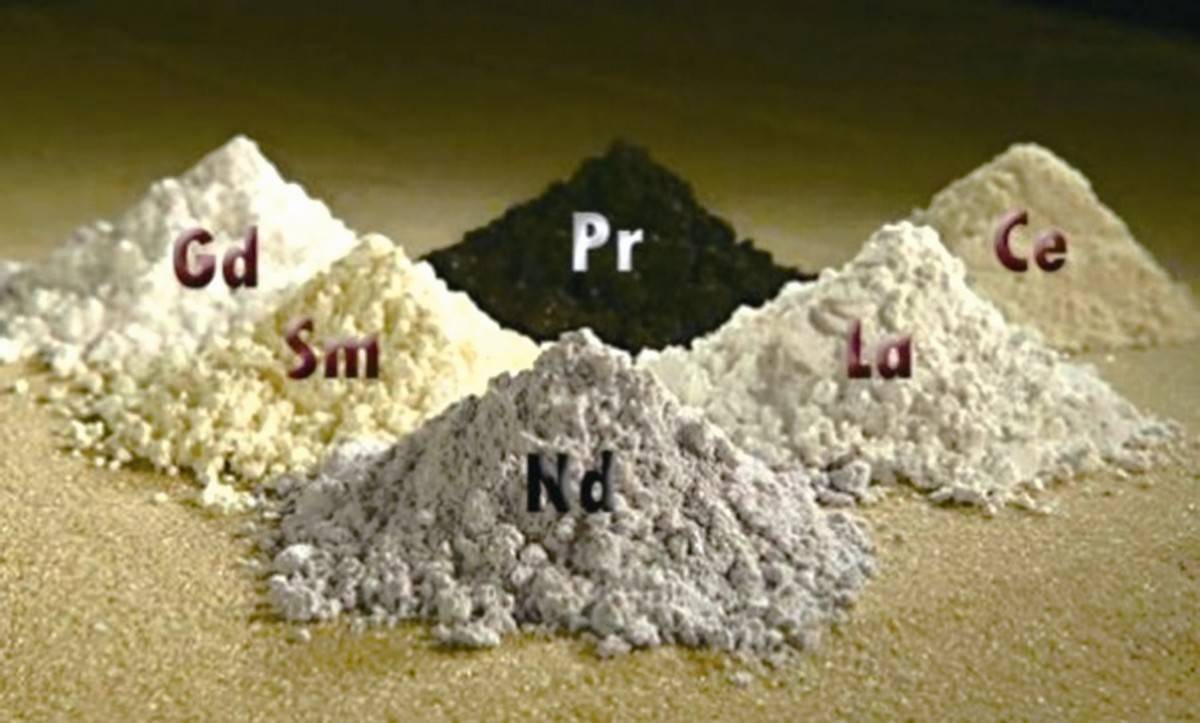

2025年10月10日,美国总统特朗普经历了三次“重击”:首先是他没能获得诺贝尔和平奖,反而被他的政治对手抢走了;其次,中国宣布限制稀土出口,对美国施加压力;最后,中国又决定对美国船舶征收港口费用。这三件事像三颗钉子,直接打击了特朗普的政治形象,令他愤怒至极。

特朗普在社交媒体上连发“火药味”十足的贴文,不仅威胁取消与中国的峰会,还扬言对中国商品加征100%的关税。看似愤怒的回应,其实也可能对美国自身造成不小的伤害。

首先,特朗普对于和平奖失之交臂感到特别沮丧。过去几个月里,他频繁活跃在国际事务中,积极扮演“和平调解者”,尤其在俄乌冲突和中东局势上频频发声,塑造了自己“能解决国际问题”的形象。然而,最终诺贝尔和平奖却颁给了委内瑞拉反对派领袖马查多,一位受到美国民主党支持的女性政治人物。这一结果不仅让特朗普错失奖项,更严重打击了他在国际事务中的威信。

对于特朗普来说,错失和平奖的痛感不只是因为没得奖,更因为他辛苦经营的“外交形象”被质疑和削弱。这对他来说,是一次严重的“否定”,而不是单纯的“失败”。这种打击影响了他在选民中的形象,也让外界对他在国际事务中的影响力产生疑虑。甚至在共和党内部,一些人开始质疑特朗普的外交策略是否偏离了正确方向,过于注重表演而缺乏实质成果。

除了和平奖的打击,中国的“反击”更让特朗普感到压力山大。10月9日,中国宣布对涉及稀土技术的产品进行严格审查。这一举措几乎控制了全球稀土产业链的主动权,尤其影响到美国的军工、汽车和高科技制造业。稀土材料是许多核心技术产品的关键组成部分,美国虽在尝试寻找替代品,但仍然在技术和产业链上依赖中国。这一行动,让特朗普和美国的产业界感到被“卡住脖子”。

紧接着,10月10日,中国又宣布对美国及其控股船舶征收港口服务费。虽然看似只是航运领域的小动作,但实际上这对美国的经济影响巨大。因为大量美国商品,特别是农产品和能源,都依赖海运。增加的港口费用最终会转嫁给美国企业和消费者,导致运输成本上升。

这些反击措施,被普遍认为是中国对美国一系列制裁的回应。特朗普政府曾在过去几年针对中国的科技企业和物流公司实施了许多制裁,而这次中国的反制措施则更为隐蔽,且影响力巨大。这显示了中国在应对美国制裁时,采取了更为长远和务实的战略。

面对接踵而至的压力,特朗普的反应依旧是他惯用的“加税”策略。10月10日,他宣布将对中国商品再次加征100%的关税。这一加税力度堪比“封锁式”贸易惩罚,同时他还表示不打算在APEC峰会上与中国进行会谈。然而,这种老套路的效果正逐渐减弱。市场反应非常迅速,美国股市大幅下跌,投资者普遍对这种极端关税政策产生担忧。加税不仅限制了中国产品的进入,还可能影响到整个供应链,最终波及到美国的企业和消费者。

更值得注意的是,中国方面对此并未表现出慌乱。近年来,中国在半导体、新能源等领域加大了自主研发力度,逐步减少了对外依赖。特朗普试图通过关税施压中国回到谈判桌的策略,似乎越来越难以奏效。同时,美国国内对加税政策的支持也在下降,企业界和消费者均表示担忧,甚至连部分共和党议员也开始呼吁谨慎应对。

特朗普的强硬姿态在当前国际环境中显得有些脱节。过去,他通过震慑和威慑取得谈判优势,但如今,这种做法更多的是在制造不确定性,甚至让市场对美国政策的连贯性产生质疑。随后的采访中,特朗普甚至改口表示,自己并没有取消与中方可能的会晤,这也显现出他在退缩和重新调整策略。

回顾这24小时,特朗普的每一个反应似乎都充满了情绪。他威胁取消中美峰会,显然是对中国反制的回应;加税则是在对自己未获和平奖的不满发泄;频繁发文则是他对个人形象受损的不甘。这一系列“强硬举措”看似有力,实则暴露了他在国际舞台上逐渐失去控制的现实。面对复杂的中美博弈,特朗普试图通过强硬手段扭转局势,但他的策略已逐渐失去效力。

中美之间的博弈不仅是关税和制裁,更涉及产业链、技术、金融等多个层面。任何单边的极端政策,都可能引发连锁反应,最终反噬自身。特朗普的现状,仿佛是一个用旧钥匙试图打开新锁的人。他熟悉的“极限施压”策略,已很难找到突破口。要想解决问题,仅仅依靠几招“重拳”已经行不通,反而可能让局势更加复杂。

更深层次的问题在于,特朗普的对华政策是否还能适应新的国际形势。如果他继续坚持“对抗”路线,美国可能会在更多领域陷入被动。这不仅是特朗普的个人困局,也可能成为美国未来外交战略中的一个重大不确定因素。

这场表面上看似特朗普的情绪爆发,背后却折射出中美关系进入了一个新阶段。过去的“谈判节奏”被打破,取而代之的是更加复杂的对抗和博弈。中国的反击精准而克制,而特朗普的回应则情绪化且缺乏后劲。未来的博弈,可能不仅仅取决于谁更能发声,更取决于谁能稳住局势,谁能准备得更充分。