原创 攻打南京的50多万太平军,9成以上来自湘鄂,将领却多来自两广

众所周知,曾国藩所率领的湘军是打败太平军的主力。而太平军中有许多来自两湖的兄弟,且太平军正是在湖南这个地方逐渐壮大,才能够成为一支能够与清军抗衡的强大武装力量。然而,在太平军的高层领导中,却很少能看到两湖兄弟的身影。

01

差点被扼杀在广西

1851年1月11日,洪秀全带领“拜上帝会”信徒约两万名男女老幼,在广西金田展开了武装起义,宣称建立“太平天国”。同年10月25日,洪秀全在永安封王,形成了“天王”洪秀全、“东王”杨秀清、“西王”萧朝贵、“南王”冯云山、“北王”韦昌辉、“翼王”石达开等重要领导结构。

1852年4月5日,太平军突破永安围困,北上围攻广西省城桂林,但因攻城失败,转而占领全州(今广西全州县),这座城池紧邻湘江,太平军本计划沿湘江向下行进,进军湖南,直取长沙。然而,在全州的蓑衣渡,一处湘江上的渡口,太平军遭遇了惨重的打击,“南王”冯云山战死,军队损失惨重,船只几乎全毁。由于水路受阻,太平军不得不改道,决定通过陆路进入湖南。

1852年6月,太平军终于进入湖南,但由于过江的桥梁被截断,他们未能攻占永州,反而转向南方攻占了道州。

02

在湖南的扩展与壮大

尽管太平军在广西遭遇了惨败,进入湖南时,能战的士兵不过五千,但此时的太平军迫切需要扩大兵力。根据《李秀成自述》的记载,太平军在道州、江华、永明一带扩招了约两万人,且在郴州再招募了两三万人。

太平军能够在湘南迅速扩军,与湖南百姓强烈的反清情绪密切相关。道光年间,湖南灾荒不断,“虫蝗水灾,大荒三载”,民众陷入困苦,流离失所的人数激增。在此背景下,大量反清的宗教组织如斋教、白莲教、天地会等在湖南地区广泛传播。

为了能迅速壮大队伍,洪秀全和杨秀清招募了天地会的成员,包括罗大纲等人,他们在湘南大规模吸收了大量信徒加入太平军。湘南地区资源丰富,矿工众多,杨秀清还特别组建了“土营”部队,招募数千名矿工专门负责挖掘地道、埋设炸药,执行“地道攻城”的战术。这支部队后来成为太平军攻坚战中至关重要的力量。

此外,得益于当地丰富的矿藏,太平军的军火物资也得到了大量补充。在湘北的益阳、岳州等地,太平军同样通过招募水手,收获了大量船只,甚至成功重建了在蓑衣渡战役中被摧毁的“水营”。

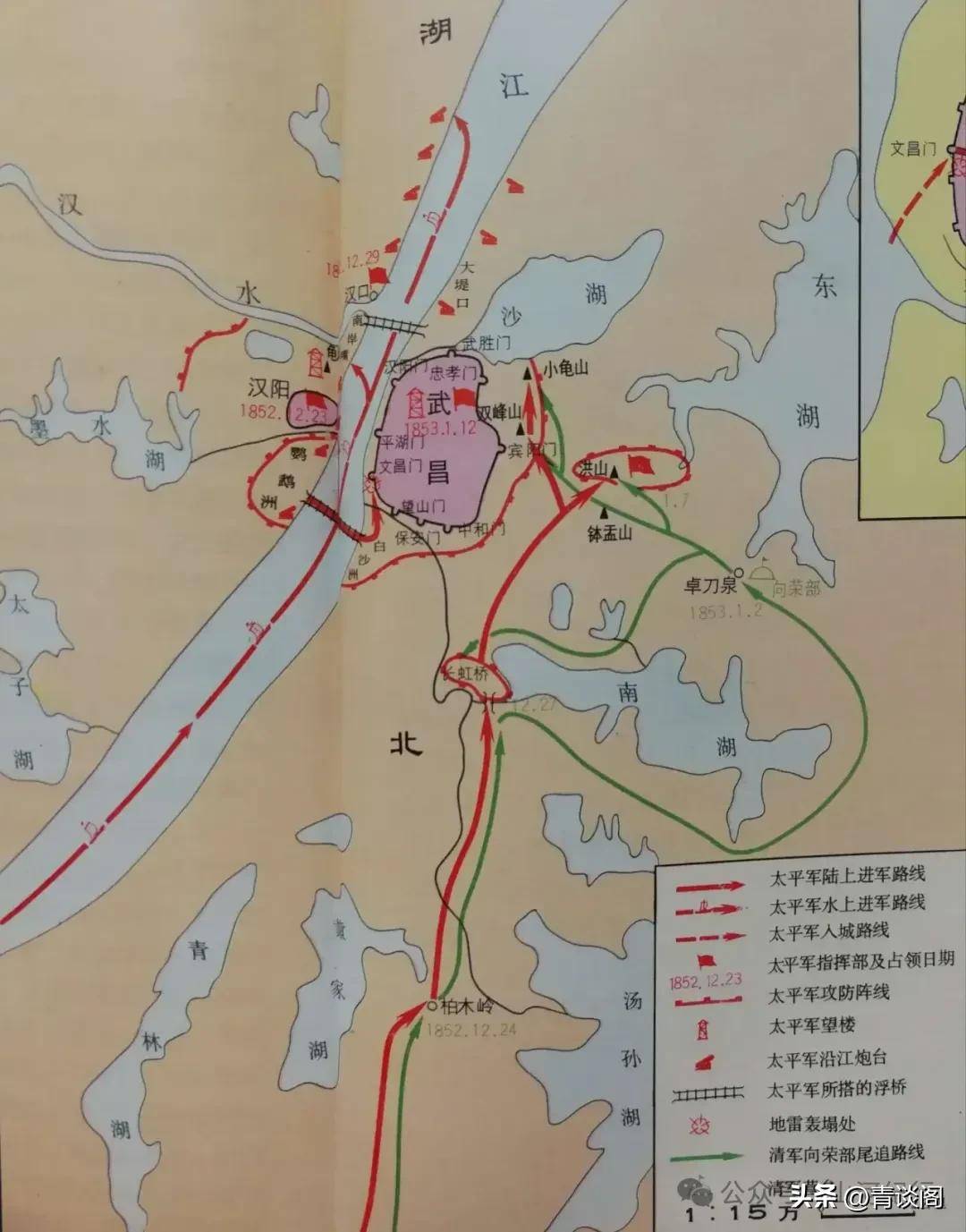

1852年12月17日,太平军从岳州撤离,分为水陆两路向武汉进军。不到半年,太平军的兵力从进入湖南时的近五千人,激增至约五万人,太平军在湖南的扩张为即将进攻武昌奠定了基础。

03

在武昌的急剧扩张

1852年12月22日,太平军抵达武汉,并于次年1月12日成功攻克湖北省省会武昌,采用了“地道攻城”战术,即通过挖掘地道,埋设炸药,摧毁城墙。这是太平军攻占的第一个省会城市,也是第一个大型城市。

攻占武昌后,太平军没收了大量的财物,包括藩库、粮库、盐道、以及府县的银两约百万两,缴获了大量的武器和火药,还控制了城防炮台。此外,太平军还在武昌进行了一次规模庞大的扩军。这一扩军活动被认为是太平军的第三次扩军,但与湖南的扩军不同,这次扩军采取强制征兵,但允许兵员携带家属,并实施平均主义分配制度,吸引了大量贫苦百姓加入。

当太平军离开武昌,进军南京时,军队的总人数从湖南时的十几万增加到五十万以上,然而,真正具备作战能力的兵员仅有十万左右。1853年3月19日,太平军占领南京,定都天京,建立了一个可以与清朝对抗的割据政权。

04

“老兄弟”是制胜的关键

太平军内部有着“老兄弟”和“新兄弟”之分。根据著名历史学家罗尔纲的研究,太平军中的“老兄弟”主要来自两广以及湘南地区,他们大多是天地会成员和矿工。这些“老兄弟”很早就加入了太平军,战斗力非常强,意志坚定,绝不轻易投降,是太平军初期取得多次胜利的核心力量。

曾国藩在奏章中提到太平军的“老兄弟”不愿投降:“此次金陵城破,十万余贼无一降者,至聚众自焚而不悔,实为古今罕见之剧寇。”随着战争的持续,“老兄弟”逐渐减少,太平军不得不不断吸纳新兵,这些新加入的兵员被称为“新兄弟”。然而,相比于“老兄弟”,“新兄弟”的战斗力和战斗意志参差不齐,导致太平军的整体战力在后期逐渐下降。