美军无法攻克六代机技术,中国歼-50轻松突破,空军实力遥遥领先

创始人

2025-11-25 13:51:01

0次

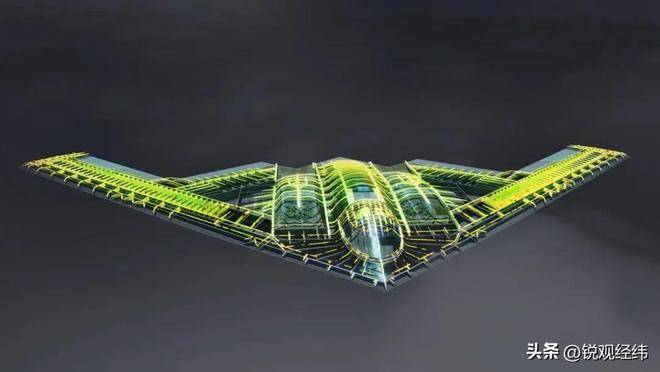

哈喽,大家好,今天小锐带大家一起深入探索航空科技领域的一场巅峰对决。作为第六代战斗机的标志性特点之一,兰姆达翼布局曾被全球航空界视为空气动力学的禁区。美国军方为了解决这个技术难题,投入了巨额资金和数十年的研究,却始终未能突破其内在的技术瓶颈,最终仅停留在试验阶段。然而,中国的歼-50战斗机一跃而出,不仅大胆采用了这一挑战性的气动布局,还凭借一项革命性的技术实现了对其精准控制。那么,在这一切背后,究竟隐藏着怎样的工程智慧?为什么美国会在关键时刻掉队?歼-50的成功,又将如何重塑未来空战的技术格局?

中国航空工业不再简单模仿国外的技术模式,而是深入分析关键瓶颈,实施靶向攻关,通过高效精巧的设计实现性能飞跃。随着全动翼尖技术逐渐成熟并向其他平台扩展,中国空军已经在六代机时代占据了明显的先发优势。这不仅体现了装备代际的领先,更展示了整个国家航空科研体系的综合实力。中国正稳步走在一条世界瞩目的空中强国之路上,未来随着

上一篇:区块链的不可篡改和可追溯特性

相关内容

热门资讯

富春股份、巨人网络涨停,游戏E...

11月25日午盘,游戏板块延续近期强劲反弹复苏态势,游戏ETF(159869)持续冲高涨近5%,持仓...

人工智能ETF科创、港股通科技...

格隆汇11月25日|科技股强势上涨,CPO概念全线爆发,人工智能ETF科创(588760)涨3.01...

集运指数欧线期货主力合约走低5...

钛媒体App 11月25日消息,集运指数欧线期货主力合约走低5%,报1495.6点。(科股宝播报)

基金净值异动背后,谁在震荡中悄...

“随着前期科技、消费、周期等板块陆续调整,很多优质资产又回到了合理的估值中枢。”日前,一位基金经理向...

美军无法攻克六代机技术,中国歼...

哈喽,大家好,今天小锐带大家一起深入探索航空科技领域的一场巅峰对决。作为第六代战斗机的标志性特点之一...

ETF资金榜 | 沪深300指...

2025年11月24日,沪深300指数ETF(515310.SH)收平,成交2573.38万元。净流...

ETF资金榜 | 深100ET...

2025年11月24日,深100ETF南方(159212.SZ)收跌0.08%,成交3193.56万...

日寇侵占东北后,压价兑换货币,...

1931年九一八事变后,日寇占领东北三省。为了达到“以战养战”的目的,迅速开始整理货币、管制金融。当...

按揭证券公司发行创纪录的253...

香港按揭证券有限公司(按揭证券公司)今日(11月25日)宣布,在其300亿美元中期债券发行计划下成功...