原创 越军少将回忆老山战役:最惨一天我军伤亡4000多人!

在越南义安省安城县永城乡,有一位年迈的老人名叫阮春德,他的生命故事深深烙印着战争的阴影。回望1979年,年轻气盛的阮春德带着对祖国的忠诚和满腔热血,义无反顾地参军入伍,成为了越南军队第356师第153团的一员。那个时候的他,或许只想着投身于保家卫国的伟大事业,却没想到,他即将面对的是一场无情的战斗。

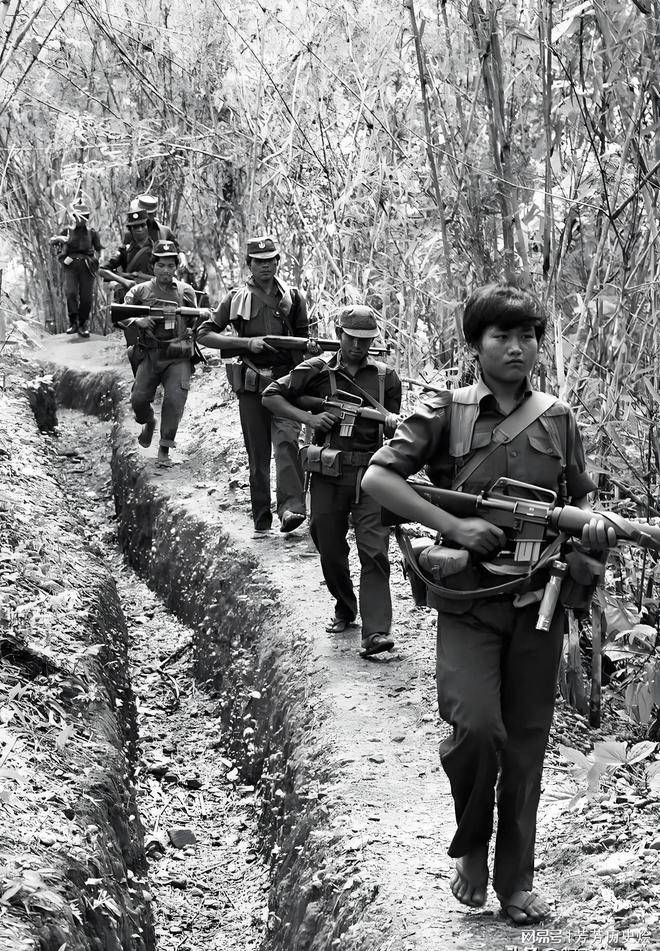

经过3个月的艰难新兵训练,阮春德所在的第356师接到了调令,前往黄连山省(后来的老街省)进行驻守,负责第二军区的战备值班任务。此时的他们,就如同一颗螺丝钉被牢牢拧进了战争的机器,时刻准备面对突如其来的挑战和危险。

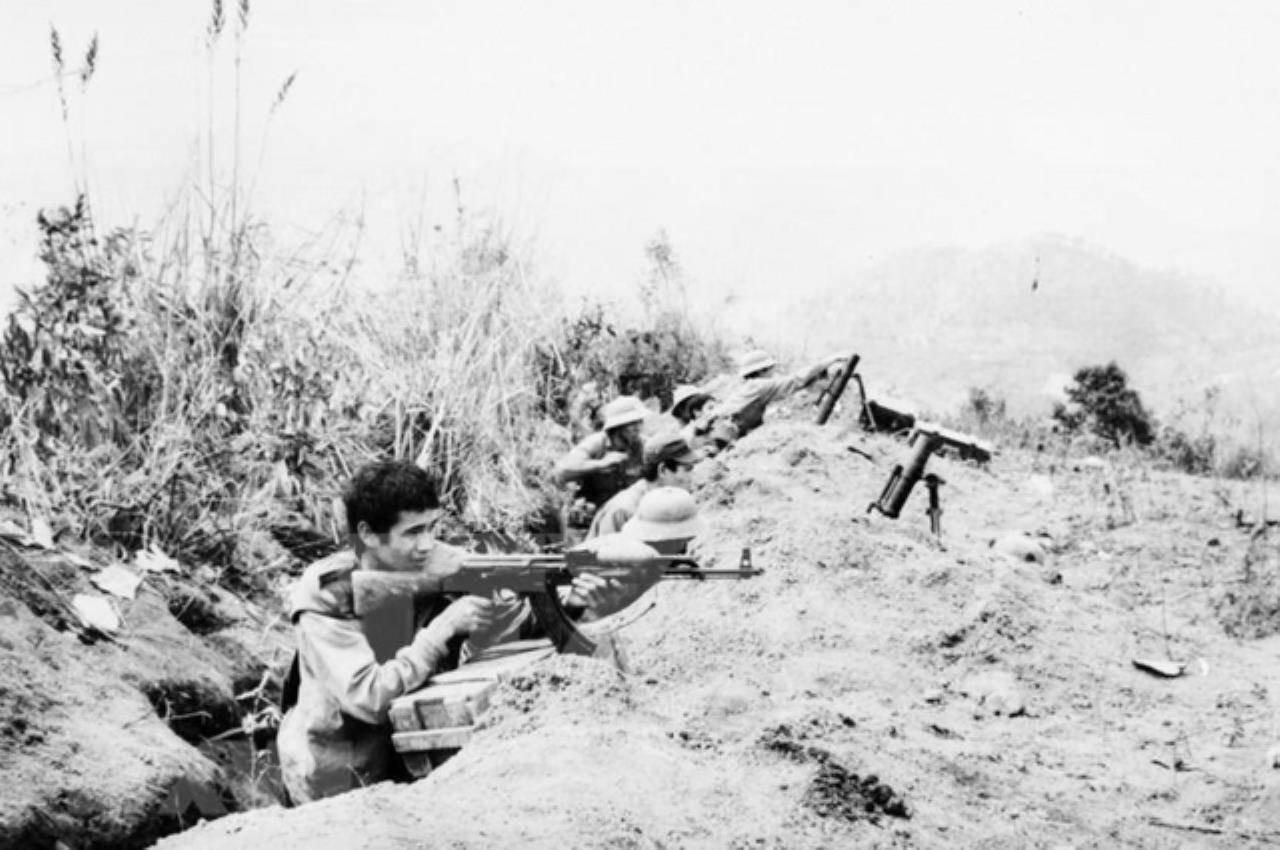

时光流转至1984年4月,河宣省渭川县边境的局势骤然紧张,仿佛一场暴风雨即将来临。中国军队占领了许多重要制高点,战事一触即发。第356师接到了来自第二军区司令部的紧急命令,要前往100多公里外的渭川县清水乡支援当地正在组织防御的第313师,阻止中国军队向清水河以南扩展。此时,担任排长的阮春德带领着30多名士兵,迅速前往一个关键的高地展开防守。那一刻,他们每个人都知道,自己的责任重大,随时可能面对未知的生死考验。

阮春德回忆起那段岁月时,眼中带着深深的怀念与伤感。1984年7月12日,也就是“MB84”战役反攻的那一天,成为了很多人心中难以忘却的噩梦。尽管阮春德所在的第153团并没有直接参与对高地的进攻,但他们承担了为前线部队提供后勤支援的艰巨任务。每次他们为前线送去物资时,虽然没有面临敌人的直接枪火,但那种随时可能遭遇炮火的危险感,却让他们的每一步都充满了不确定性和恐惧。

直到1985年年初,阮春德的部队才接到进攻300高程和400高程的命令。这一战对他们来说既是希望的象征,也是无尽绝望的开始。最初,他们如猛兽般的进攻让他们成功夺回了部分高地,但庆祝的欢声还未响起,中国军队便发动了猛烈反击,炮弹如暴雨般倾泻而下。越军的主力部队在炮火中伤亡惨重,最终不得不撤出战斗。此后,他们被命令在山脚下设置路障,试图减缓敌军的进攻。然而,这些障碍仿佛一根细绳子,几乎无法阻止敌人的前进。

当夜幕降临,阮春德与战友们便悄然穿行在战场上,借着黑暗的掩护,寻找那些牺牲战友的遗体。每一步都充满了恐惧,因为战场上残留的并不仅仅是死去的战友,还有被炮火摧毁的泥土与肢体。那时的每一次触碰,都是与死亡的亲密接触。

接下来的几天里,中国军队的炮火从未停歇。炮弹的轰鸣声如同地狱的咆哮,笼罩在他们的上空。许多高地被炸得面目全非,原本郁郁葱葱的树林与草丛早已荡然无存,剩下的只有一片废墟与荒凉。即便在这片死寂之中,阮春德和战友们依然不停地寻找那些遗落的尸体,然而,经历过炮火洗礼的尸体早已破碎不堪,想要找到一具完整的遗体,就像是在茫茫沙海中捞寻一颗珍珠。

1986年6月下旬,命运再一次捉弄了阮春德。中国军队的炮弹精准命中了他和三名战友藏身的U形掩体。这个由厚重混凝土筑成的掩体,曾被认为能抵挡一切攻击,但在穿甲弹的猛烈冲击下,它被打得千疮百孔。阮春德在爆炸中头部受伤,眼前一黑,失去了知觉。当他再次睁开眼时,已经躺在了野战医院的手术台上。此时,他的内心充满了感慨,因为和他一同躲在掩体中的三名战友中,有两人永远地离开了人世。阮春德回忆说,他们在临死前曾互相约定,等到战争结束后,一定要去彼此家里做客,然而,这个愿望永远成了无法实现的泡影。

在同一片战场上,还有一位名叫张文斗的士兵,他的命运同样充满了悲剧。1984年4月28日,正是这一天,中国军队的一次猛烈进攻改变了他的命运。张文斗当时正沿着战壕为前线阵地运送弹药,却被突然爆炸的炮弹击中。瞬间,鲜血染红了他的军装,他失去了右腿,彻底告别了战场。尽管他仍然活着,但战争的阴影一直困扰着他。他永远无法忘记那次战斗中失去的战友们,无法忘记那些被炮火击中的身影。

1984年4月2日开始,中国军队的炮击便像一把点燃战火的火种,将渭川前线炸得天翻地覆。这场战争的持续了近6年,极为惨烈,尤其是在渭川县的清水乡,成为了战斗的主战场。到1984年4月28日,中国军队已经成功占领了1509高地及其他多个重要制高点。越军为此展开了反击,但几乎每一次的努力都被敌军的炮火粉碎。

战火之中,越南的战士们经历了无数次生死考验。阮德辉少将回忆起那个时代时,他说,每天,炮弹就像一个永不停歇的钟声,在山头回荡,直到炸毁了所有的一切。最终,这场无休止的战斗,夺走了4000多名越军的生命。

直到1987年,随着越南军队的逐步撤离柬埔寨,前线的战局才逐渐有所缓解。1989年,所有的战争硝烟终于在渭川前线消散,带来的是和平的曙光。然而,对于那些亲历过战争的老兵来说,这段历史却永远镌刻在他们的记忆中,无法抹去。对于我们这些生活在和平时代的人而言,这些回忆如同一面镜子,提醒着我们珍惜今天的安宁与和平。

战争的残酷,让我们更加渴望和平,大家在阅读这些老兵的回忆后,是不是也有了更深的思考?是对战争的恐惧,还是对和平的向往呢?欢迎在评论区分享你的想法。