原创 到底有没有华北野战军?三十多万重兵为何没能组成“第五野战军”

关于解放战争时期的军史,有一个话题常常引发争议,那就是我军的主力部队中是否存在“华北野战军”这一编制。在一些不够严谨的资料中,往往会直接称聂荣臻指挥的部队为“华北野战军”。这种说法虽然流传广泛,但其实更为准确的表述应当是“华北军区野战部队”。那么,为什么会存在这样的争议呢?

最根本的原因,源于聂荣臻在全面抗战时期所作出的巨大贡献。自从抗战初期,他就被派遣到晋察冀地区建立抗日根据地。凭借卓越的军事才能和坚韧的工作作风,聂荣臻成功将晋察冀根据地建设成了全国规模最大、最为稳定的抗日根据地之一。与此同时,晋察冀与山东根据地始终保持着人民军队的坚实后方和典范战区地位。这些地区为中国共产党军队源源不断地输送着优质兵员和后勤支持。因此,从构建野战军的角度来看,华北地区无疑具备了这一潜力,甚至比其他战区更具优势。

1948年,军委正式设立了五个一级大军区,分别是西北、中原、华东、东北和华北军区。华北军区则是以原先的晋察冀军区为基础成立的,司令员依然是聂荣臻。虽然其他四个军区都设有野战军编制,而华北军区却仅仅拥有“野战部队”而没有明确的“华北野战军”番号,这成为了一个悬而未决的历史问题。

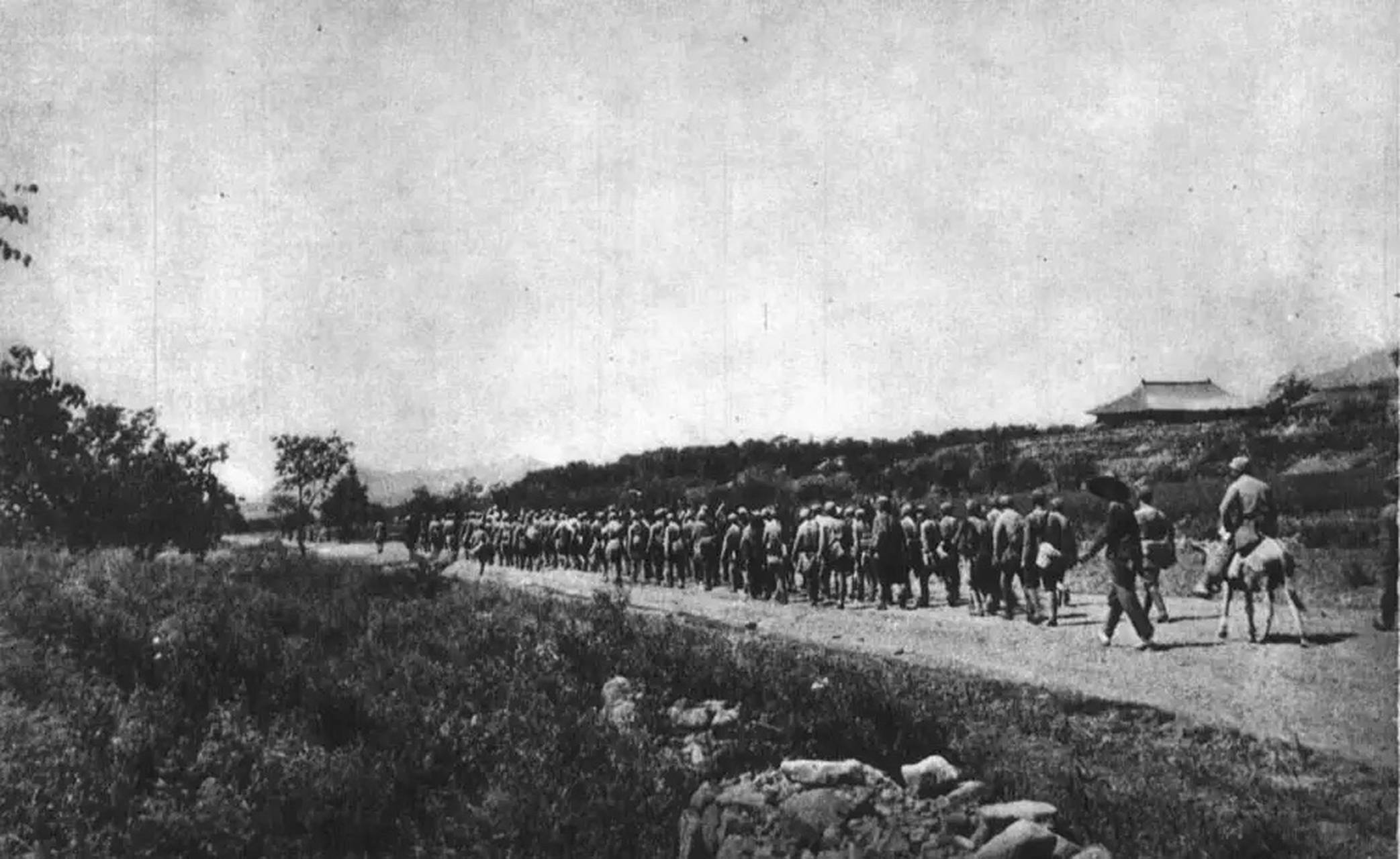

事实上,尽管华北军区没有“华北野战军”这一正式番号,但从1946年解放战争爆发以来,晋察冀根据地的野战部队规模逐渐扩大,到了1948年太原战役之前,华北军区的野战部队总兵力已经达到32万人之多。这支部队的规模,不容忽视,它实际上是一个具备战区级别的野战部队。特别是与东北野战军协同作战,完成了平津战役后,华北部队的兵力在1949年2月的补给之后,达到了34万余人。这个数字,甚至超过了许多当时正式的野战军,像是西北野战军和中原野战军的兵力都没有达到30万人。

然而,尽管如此,华北军区的野战部队始终没有正式的野战军番号。那究竟是什么原因,导致了这种现象呢?其中一个重要的因素,便是华北地区在解放战争中的特殊地位。华北作为连接各大战区的枢纽,主要承担的是牵制敌军和防守中央政权所在地西柏坡的任务,其战略防御性质远大于进攻。在这样的战略要求下,华北军区的核心职责并非进行大规模的歼灭战,因而对建立正式的野战军编制并不迫切。

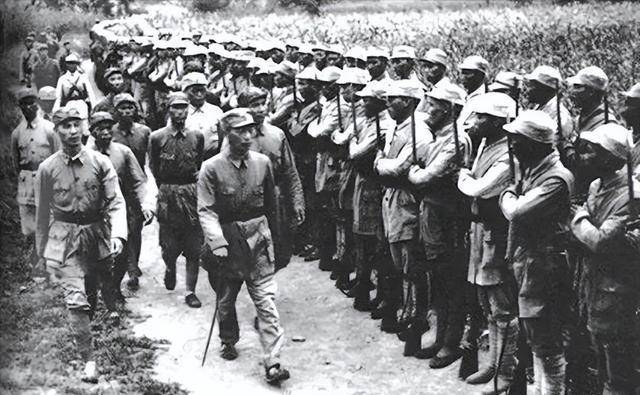

此外,华北军区的战斗历程也并非一帆风顺。特别是在解放战争初期,晋察冀部队曾经历过几次失败,导致根据地的战略地位有所动摇。例如,1946年大同集宁、张家口一带的战斗失利,使得根据地的防线遭到一定程度的收缩,部队士气受到一定影响。为此,毛泽东亲自派遣朱德总指挥前往晋察冀进行整顿,以恢复部队的战斗力。这一系列变化,客观上也对华北军区及其野战部队的发展产生了影响。

更为复杂的是,作为大后方的晋察冀,除了自己承担防御任务外,还需要频繁地向外“输血”。许多重要的部队如中原野战军、东北野战军乃至后来解放大西北时的一野,均从晋察冀地区获得了大量兵员和支援。聂荣臻始终秉持着全局为重的原则,积极响应中央的号召,坚决向其他战区提供支援,充分体现了大局观和无私精神。因此,无论是否存在“华北野战军”,华北地区对全国解放事业的贡献都是无法忽视的。

1949年,军改之后,我军的野战军数量被精简为四个,而“第五野战军”始终未曾成立。此时,华北地区的野战部队已经“萎缩”,因为随着北方战局的胜利,华北军区的核心任务已经不再是进攻性战斗,而是肩负起保卫京津等核心地区的职责。原本的主力部队,经过数年的战略调整与支援,已经被派遣到其他战区,如彭德怀指挥的第18、第19兵团等,几乎都来自于华北军区的原始部队。

最终,华北的野战部队虽然没有得到一个正式的“华北野战军”番号,但其在整个解放战争中的作用依然不可低估,它为其他战区提供了宝贵的兵力和支援,也为最终的胜利做出了极为重要的贡献。

本栏目由军事历史作家运营,专注于军情、军史、战史及国际关系等研究领域,为您呈现更为丰富和专业的视角。欢迎关注、点赞并评论支持,您的建议对我们至关重要。