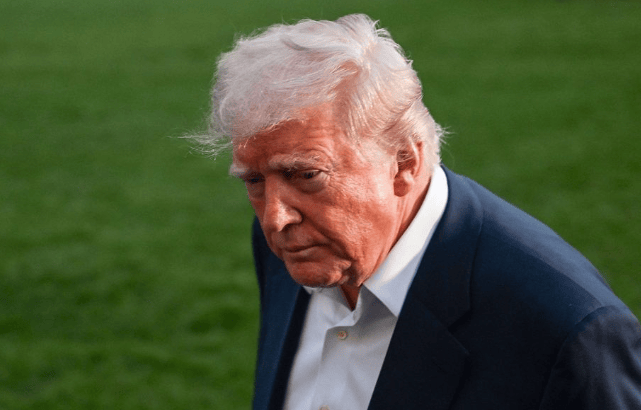

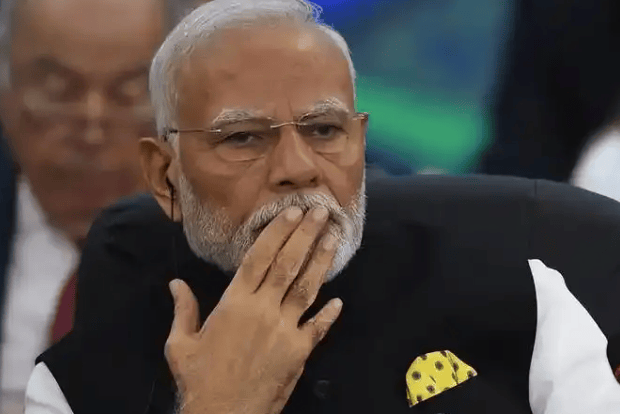

原创 令所有人意外一幕发生,莫迪罕见硬气了回,4次电话都不接,让特朗普气到破防:关税战开打

据报道,照片里的熊抱还热乎着,电话那头已经冷到零下。消息传来,特朗普近几周至少四次试图与莫迪通话,全部吃了闭门羹。一边是白宫的连环拨号,一边是新德里的沉默以对,隔着太平洋的语气,换成了关税清单上的硬数字:对印度输美商品统一加到50%税率,由7月31日和8月6日两道行政令叠加落地,印度出口商的描述简单刺耳——订单被叫停,生产被按下暂停键,依赖美国市场的工厂停工。政治的雷声,落在流水线,就是“今天别做了”。

7月31日,美国先抡出一把25%的普遍关税。8月6日,特朗普再签一道,以“印度直接或间接进口俄油”为由,再叠加25%。两刀叠起来,构成史无前例的50%总税负。美方给的逻辑很直白:贸易是手段,地缘是目标;不听话,就把经济成本加到听得见。副总统万斯上节目时几乎是“直白”的表达:这是“针对印度的次级关税,目的是让俄罗斯更难从其石油经济中获利”。

与此同时,特朗普在公开场合把火力开到人身标签,把印度称为“死亡经济体”,还旧事重提,渲染自己“恐吓24小时断贸促成印巴停火”的“胜利学”。这套“羞辱性叙事”叠加“惩罚性税率”,足够解释莫迪的愤怒与克制:怒在心里,话放给国内,电话不接。

接下来要问的不是“谁更硬”,而是“谁更疼”。关税50%的边界,不只是数字。对美国来说,这张牌打在一个关系深厚的大国身上,注定会引发回弹;对印度来说,这张牌打在“劳动密集—仿制药—IT外包—轻工制造”的出口腹地,伤口会长时间流血。

专家的评估很统一:印度“受伤”更重,理由并不复杂。其一,美印双边货物贸易顺差主要在印度一侧,2024年顺差约458亿美元,这一顺差在印度整体贸易中占比不小;其二,印度对美出口高度集中于可替代性强的品类,纺织服装、鞋帽皮具、车辆零部件、宝石加工等,产业链下游可在东南亚、拉美、土耳其等多点分散,美国贸易商转单成本并不吓人;其三,就业外溢巨大,这些行业承载的是千万级别的普通就业,一旦订单断裂,失业曲线抬头的政治风险不会小。

更要命的是预期。资本最怕不确定。美国三分之二的大企业在印设有离岸业务,数十亿美元的资金把印度股市抬到全球第四,如今一张“可随时叠加的政治关税”让稳定性被拔掉了一颗螺丝。那些以为秋季能“谈出更好协议”的谈判代表,在8月6日被再加25%“当头一棒”,而且美国贸易代表团取消印度之行,第六轮谈判推迟。印度储备银行喊话“准备好了”,财政政策开始找口子:扩大金融支持、加大贷款贴息、鼓励对近50个国家的多元化出口、推动自贸协定。这不是谈笑,这是止血。

莫迪的回合也不只是怒气。他把公开话术对准“小微企业、店主、农民与畜牧业者”,承诺“无论压力多大,都要保护你们”,这是在为社会承受预先打针。外交上,苏杰生的反击也有讲究:“你们不喜欢印度的石油或成品油,就别从印度买;欧洲买了,美国也买了。”这句看似犀利,实则是把能源安全与交易自由两块底座搬出来。更微妙的是电话外交的“沉默艺术”:四次拒接,既是对“侮辱性叙事”的回应,也是对“关税政治化”的抗议。

印度这次的“硬气”,既是情绪,也是算术。情绪的部分,来源于被“兄弟”公开羞辱,被描摹成“死亡经济体”;算术的部分,是看清了“交投名状换长期福利”的高风险。印巴空战后的那一轮舆论风暴,已经让新德里意识到:自尊与实利必须同步维护,否则“战略自主”的旗,会被“安全依赖”的风吹掉。不接电话,不等于不算账;放狠话,不等于不找台阶。当看到莫迪对内“动员情绪”、对外“留住窗口”,其实就是把短期对抗与中期调适交叉推进。