原创 50%关税+20项调查双重绞杀!欧盟要对中国下狠手,后果谁能承担?

欧盟拟对中国钢铁加征最高 50% 关税,还筹备了 20 项反倾销调查,为何偏偏瞄准这些领域?这种精准打击背后藏着怎样的产业保护逻辑?

前欧盟高级官员塞西莉亚・马尔姆斯特伦爆料,欧盟正在筹备针对中国多个领域的 20 项反倾销调查。

同一天,德国《商报》报道称,欧盟计划对中国钢铁及相关产品征收 25% 至 50% 的高额关税。

并且还要把公共合同的授予与 "购买欧洲产品" 规则强制挂钩,连地铁、铁路建设都得用 "欧洲绿色钢材"。

短短一天,三条重磅消息,这到底释放了什么信号?

先看钢铁关税这张牌。

为什么偏偏是钢铁?

翻到欧盟委员会 3 月发布的 "钢铁与金属产业行动计划" 就懂了,钢铁是欧洲工业的 "压舱石",承载着数百万就业岗位。

可这些年欧洲钢铁企业的日子并不好过,德国蒂森克虏伯近年多次裁员,欧洲钢铁工业联合会甚至把中国钢铁 5.8% 的市场份额,当成了本土产业衰退的 "罪魁祸首"。

更值得注意的是,欧盟没只停留在加税上。

一边把关税从 25% 提至 50%,另一边绑定 2026 年生效的碳边境调节机制,中国钢铁企业不仅要交关税,还得为碳排放买单,出口成本一下要增 4% 至 6%。

欧盟贸易执法官丹尼斯・雷东内说这是 "应对中国产能过剩",可数据不会说谎,欧盟自身钢铁产能利用率才 75%,中国却超过 90%。到底谁在 "过剩"?答案不言而喻。

再看那 20 项反倾销调查。

清单没公布,但苗头已经很明显了。

9 月 18 日,欧盟对中国烷基磷酸及其钠盐发起调查,涉案的是化工关键原料,调查期长达 8 个月。

2 月,还对中国生物柴油征收了 10.0% 至 35.6% 的反倾销税。

这些分散的动作,很可能是在为那 20 项调查铺路。

其次就是光伏产业。

前两年欧盟对中国光伏玻璃发起调查时,裁定的倾销幅度最高达 112%。

这次说不好会把光伏组件、逆变器也拉进来,毕竟光伏是中国少有的能在全球市场领跑的产业,欧盟能坐得住吗?

还有新能源汽车领域,他们的操作则更隐蔽,不直接调查,却搞配额制鼓励企业优先买欧洲电动车,和钢铁领域绑定公共合同的套路如出一辙。

德国宝马已经警告有 "回旋镖效应",欧洲车企供应链里中国零部件占比可不低,真把墙筑太高,最后搞不好要砸到自己。

把这些事串起来看,一个清晰的逻辑浮现了。

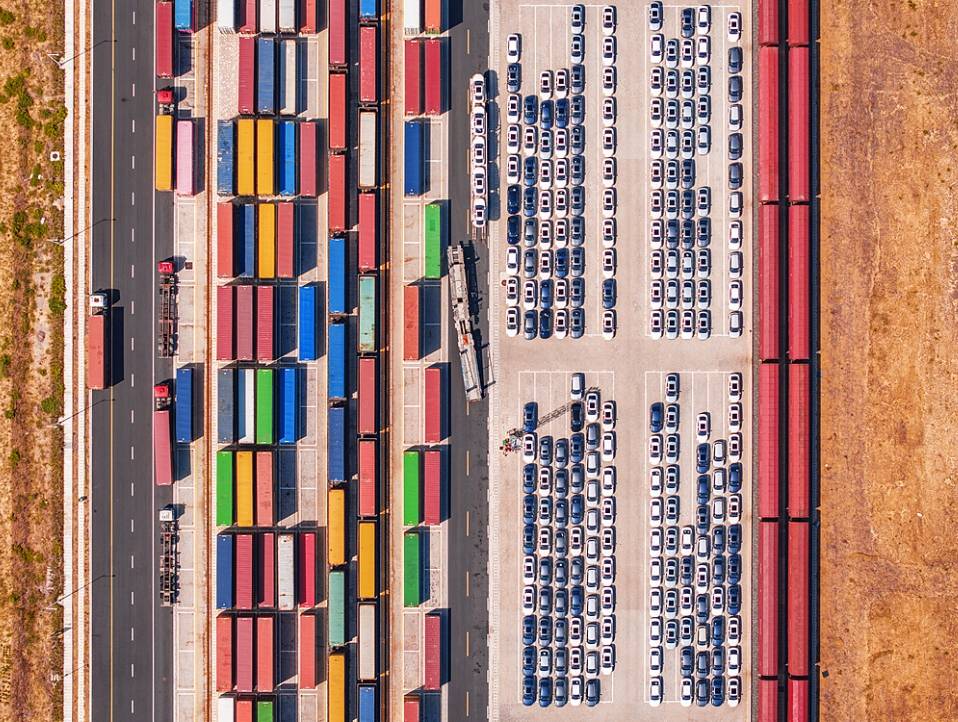

钢铁、化工、光伏、新能源汽车,全是中国制造业转型升级的核心赛道。而欧洲正在推 "工业 4.0",两边刚好形成竞争。

这难道不是用贸易手段给中国产业升级 "踩刹车"?

更让人不舒服的是欧盟的双重标准。

一边指责中国 "产业政策干预",另一边自己掏出 1500 亿欧元防务贷款,明确要求必须买欧洲本土产品。这算什么?只许州官放火,不许百姓点灯?

有意思的是,欧盟内部并非是铁板一块。

有媒体爆料,特朗普要求欧盟对中国征收 100% 关税,可欧盟直接拒绝了。

一位欧洲外交官直言 "目前不会征收高额关税",巴黎政治学院专家更坦言 "欧洲很难完全信任华盛顿"。

德国工商联合会也警告,加征关税会损害经济复苏,作为出口导向型国家,德国根本离不开自由贸易。

说到底,德国汽车、法国航空这些巨头,哪个离得开中国市场?真要搞贸易对抗,最先受伤的可能是欧洲自己。

更何况中国不会坐以待毙。

8 月 13 日,商务部就曾宣布,将欧盟两家银行列入反制清单,禁止境内组织、个人与其交易合作,理由很明确:"反制欧盟制裁两家中国金融机构"。

你来我往,天经地义。

对于钢铁、化工这些领域的限制,中国企业也在找出路。

之前欧盟对装饰纸加征 34.9% 关税,企业就加速布局东南亚市场分散风险。但这次 "关税 + 碳税" 的双重压力,只靠转移市场恐怕不够,提升产品附加值、降低碳排放才是根本。

如果欧盟真要一条道走到黑,后果绝对是他们不能承受的。

短期看,这些措施可能让本土产业喘口气,但长期来看,全球产业链早已深度绑定。

德国车企需要中国钢铁做高端零部件,欧洲化工企业离不开中国的烷基磷酸,加税、调查最终会变成 "双刃剑",伤了别人也伤了自己。

中国一直讲道理、讲规则。但讲道理不代表没脾气,讲规则不代表会任人欺负。

欧盟要是真把贸易政治化,非要搞围堵打压,那必然会迎来反制。毕竟,任何国家都不会眼睁睁看着自己的利益被损害。

希望欧盟能想清楚,在全球化的今天,合作共赢才是正道,搞 "连环套" 最终只会套住自己。