原创 关税战第三次延期?美国的底气正在消失,谁才是世界第一大经济体

一直以来,美国在国际贸易争端中往往主动出击,其他国家多是被迫接受。但这一次,中美之间的博弈却出现了让人意外的变化:自称“全球老大”的美国,竟然不断选择退让和妥协。

按常理,美国拥有强大的金融体系、军事力量和美元霸权,这些都能成为它的底气。可为什么在与中国的贸易较量中,它却一次次受挫?

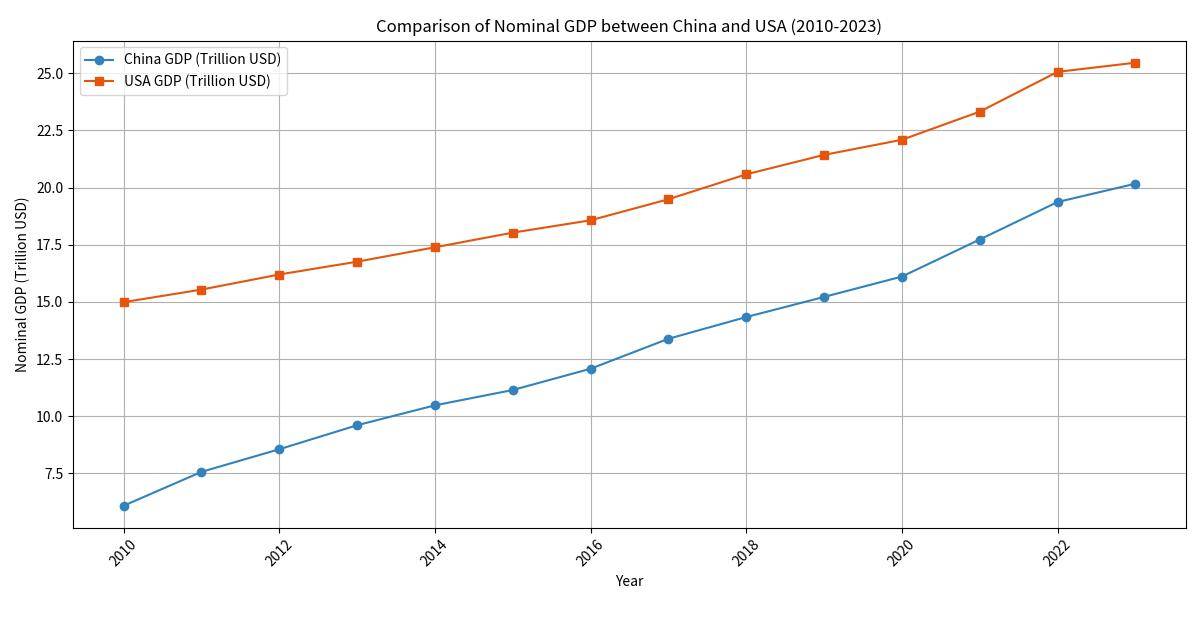

很多人常说,美国依旧是全球第一大经济体,中国还需要追赶。表面看确实如此,因为按名义GDP计算,美国仍领先。但如果换个角度,从购买力平价和实际工业产出衡量,中国早已在多个方面超越美国。换句话说,真正创造价值的核心,正逐渐集中在东方。

数字游戏容易让人产生误判,但决定国家综合实力的关键,是工业生产与供应链的韧性。真正能造桥修路、建厂造机、生产零部件的能力,中国已经掌握绝大部分份额。钢铁、水泥、铝、稀土、化工、新能源——这些硬实力,中国几乎形成了全球最完整的产业链。比如,中国的钢铁产量占全球一半以上,铝接近六成,化工超过六成。这样的基础产能意味着,即使在全球危机中,中国依旧能维持基本运转,实现“自给自足”。

相比之下,美国虽然在金融和科技方面领先,但缺乏足够的原材料和产业链支撑,很多创新只能停留在实验室。疫情期间,中国迅速将口罩产能从数千万片提升到上亿片,不仅满足国内需求,还支撑了全球供应链,这正是完整工业体系的威力。

因此,从工业基础角度看,中国已经是当之无愧的世界第一大经济体。也正因如此,美国挑起的“关税战”反而变得尴尬。

当初特朗普政府信心满满,以为加征关税能迫使中国低头,结果却适得其反。关税压力并没有击垮中国,中国通过反制措施精准打击美国痛点。而美国国内却因物资短缺、零部件缺乏、生活成本上涨而叫苦不迭。特别是普通家庭,感受到最直接的价格压力。美国社会若真的承受极限关税,必然先乱套。

迫于现实,美国只能在日内瓦会谈中选择缓和。科技封锁也没能奏效,中国限制稀土出口后,美国军工产业立刻受到威胁,这直接动摇了它的高科技与安全体系。无奈之下,美国不得不收回部分制裁。三次延期,背后折射的正是中美实力差距。

过去,美国依靠霸权惯性确实能压制其他国家,但面对中国强大的产业链、供应链和市场优势,它已力不从心。所谓的“关税大棒”,最终成了绊倒自己的陷阱。

美国的妥协并非出于善意,而是现实逼迫。研究表明,关税直接推高了美国物价,中低收入家庭首当其冲,钱包缩水、生活水平下降。就业和制造业复苏也受挫,所谓“制造业回流”根本难以实现。美国人只能无奈承认:“中国的东西买不到,美国自己造不出来。”

与此同时,中国并没有坐以待毙,而是采取对等关税和稀土管制等反制措施,精准打击美国的软肋。事实证明,中国不是可以轻易捏的“软柿子”。

放眼全球,美国的困境揭示了世界经济格局正在发生深刻变化。过去依赖美元霸权的时代正在退去,如今比拼的是谁拥有更强大的产业链与生产能力。在危机时刻,谁能迅速扩产、保障供应,谁才是真正的经济强国。

美国的三次延期,既是政治博弈的无奈,也是实力对比的真实写照。世界已经进入新的阶段,中国凭借庞大而完整的工业体系,正在稳步走向经济格局的中心。

结论很清楚:今天,全球最强大的“硬实力”,正牢牢掌握在中国手中。