原创 为什么宽甸县涌现出二十多支义勇军和十多位著名的抗日英烈?

辽宁省宽甸满族自治县(简称宽甸县)是中国东北抗日战争中的一个重要历史舞台,是抗日义勇军的发源地之一,也涌现出了许多著名的抗日英烈。宽甸县不仅在数量上涌现出二十多支抗日义勇军,还产生了十多位英勇的抗日英雄,这在东北的抗日历史中是十分罕见的。这里的抗日义勇军和英烈具有三个鲜明的特点。

宽甸抗日义勇军的规模和数量

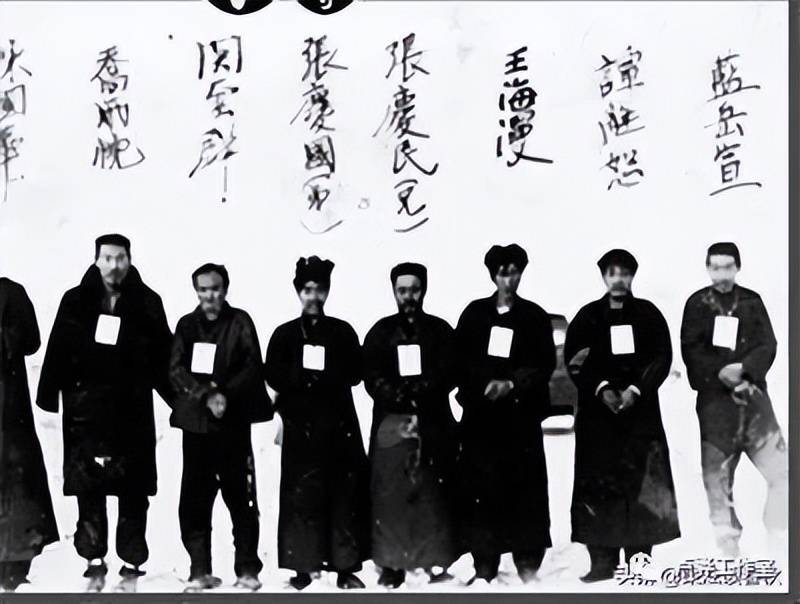

宽甸县的抗日义勇军非常庞大。自1931年九一八事变后不久,宽甸就成为了抗日义勇军的集结地。到1932年上半年,辽宁省内的义勇军多达52路,27个支队,总人数达数十万。其中,仅宽甸县境内便创建了五支抗日武装,占到了辽宁省义勇军的近十分之一。随着抗日斗争的持续,更多的义勇军在宽甸涌现出来,其中包括“胜武”、“圣军”、“长海”等20多支队伍,它们在经过日伪军的残酷镇压后,依旧坚守在深山老林中,誓死不屈。到了1934年左右,宽甸县的抗日武装数量达到二十多支,并在东北抗日联军第一军的组织下,继续同日本侵略者展开激烈斗争。

知名的抗日英烈

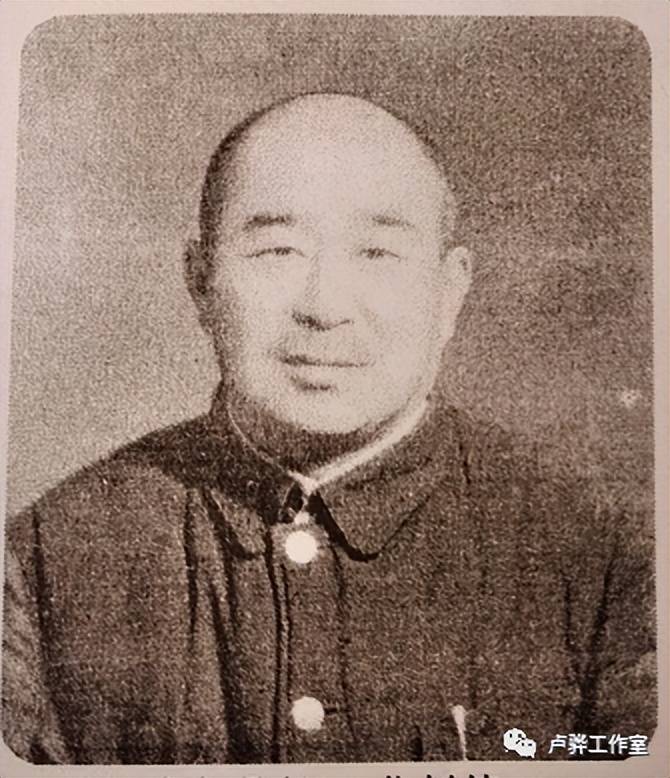

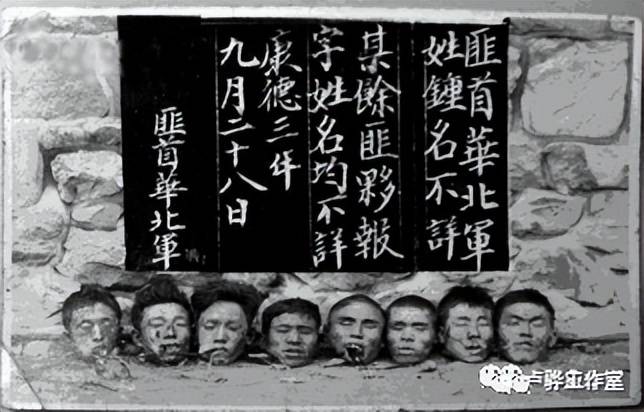

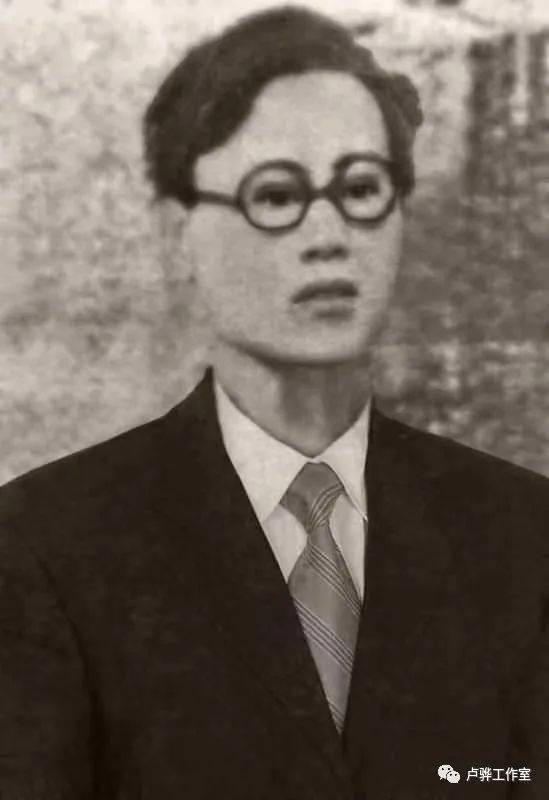

宽甸县涌现出了许多名垂青史的抗日英烈,这些英雄有着崇高的历史地位。比如,宽甸县义勇军的司令张海川,他早在1932年12月就亲自带领大刀队与日军展开殊死搏斗,最终壮烈牺牲。共产党员张雪轩更是在1933年1月24日(腊月二十九),在天桥沟牺牲,成为抗日斗争中的英雄人物。

还有位树德,他从抗日义勇军战士,到东北抗联一军战士,再到八路军战士,生死与共,为抗战胜利立下了赫赫战功。田锡忱,作为东北抗联一军的后方队政委,也在密营建设和野战医院工作中英勇战斗,最后在战场上献出了生命。张永兴、张克兴兄弟俩则以搜集和传递日伪情报而被誉为“情报双杰”。

此外,还有许多其他英烈,如隋显堂、于振信、曲宝善等,他们为了保卫家国,纷纷英勇牺牲,为东北抗战历史写下了浓墨重彩的一笔。

英烈的本土背景

这些抗日英烈几乎都是宽甸本地人。张海川、张永兴、张克兴、左子元、田锡忱等英雄,都是土生土长的宽甸人,他们在家乡土地上,誓死捍卫国家尊严。宽甸这片土地不仅培养了他们的英勇,也赋予他们不屈的民族精神。这些英烈为反抗侵略、保家卫国而英勇奋战,历经艰难困苦,最终成就了他们在历史中的光辉地位。

宽甸抗日义勇军兴起的原因

宽甸之所以能够涌现出如此多的抗日义勇军和英雄,主要有三个原因:

1. 得天独厚的地理环境:宽甸县地处东北边陲,地形复杂,山高林密,河流纵横,易守难攻,是开展游击战的理想场所。同时,宽甸的自然资源丰富,土地肥沃,物产丰饶,为抗日义勇军提供了充足的物资保障。

2. 人民的抗争传统:宽甸人民自古就有反抗外来压迫的传统。早在甲午战争时期,宽甸的人民就曾组织过自卫抗争。九一八事变后,随着日本的侵略,宽甸人民纷纷站出来,组织起抗日义勇军,展开游击战斗。

3. 共产党领导与马克思主义传播:中共满洲省委于1931年底派遣干部到宽甸,积极传播革命思想,并领导当地民众开展抗日斗争。在共产党的帮助下,宽甸义勇军的军政素质得到了显著提升,并为后来东北抗联的壮大奠定了基础。

1934年,杨靖宇将军率领东北人民革命军(东北抗日联军的前身)第一军深入宽甸,创建了天桥沟抗日游击根据地,联合了当地的义勇军,发动了一系列重要战斗,包括宽甸崔家大院战斗、大错草沟战斗等。这些战斗打击了日伪军,增强了抗日力量,推动了东北抗联的建设。

纪念与致敬

今天,随着烈士纪念日与国庆日的临近,我们不仅要缅怀那些为国家和民族献出生命的英雄们,也要铭记历史,传承他们的精神。宽甸县的抗日义勇军和抗日英烈,虽然早已离我们远去,但他们的英勇事迹和不屈精神将永载史册,成为我们民族不屈不挠的象征。每一位英雄的牺牲,都值得我们永远怀念和尊敬。

这些英烈和抗日义勇军的故事,不仅是东北抗战史的瑰宝,也是中国抗战历史的重要篇章。在我们的国庆节和烈士纪念日来临之际,让我们再次回顾他们的奋斗历程,向他们致敬,牢记我们的历史和使命。

(作者:辽宁社会科学院研究员,天桥沟东北抗联遗址展办公室负责人)