原创 第二野战军的军事实力有多强!五大王牌军,十大名将

淮海战役胜利之后,根据中央军委的统一部署,中原野战军正式改编为第二野战军,全军兵力约达29万人左右,战斗力强劲,整装待发。

这支新组建的第二野战军,积极参与了渡江战役,联手第三野战军共同攻破敌人的长江防线,顺利实现渡江战略目标,解放了江浙广袤地区。在成功夺取江苏和浙江两省的解放权后,第二野战军奉中央军委命令,挺进西南腹地,展开对云贵川地区的剿灭战役,歼灭了蒋介石军队中盘踞该地约90万的重兵,最终完成了对西南各省的全面解放任务,圆满履行了总部交付的重大战略使命。

虽然在解放战争的诸多战场中,第二野战军并非人数最多的兵力,但其综合实力不容小觑,丝毫不亚于声名显赫的第三野战军和第四野战军。

谈及战斗力强悍的王牌部队,第二野战军旗下的第12军尤为突出,被誉为“百战之军”,以铁血刚强的作风著称。这支部队不仅战斗力顽强,人才辈出,军长王近山被誉为二野第一猛将。此外,开国少将肖永银、尤太忠、李德生也均出自第12军,显示了其人才培养的卓越成效。

第二野战军所辖的第13军和第14军,原为中原野战军第四纵队,改编后并肩作战,号称“兄弟军”。熟悉历史的朋友应知,这两支军队是解放军历史上为数不多的擅长丛林及山地作战的精锐部队。自云南解放后,第13军与第14军长期驻守西南边境,积累了丰富的丛林作战经验,成为边防的坚强屏障。

第二野战军下辖的第16军,则是解放军历史上首个换装苏制装备的王牌部队,这足以说明该军的战斗力及作风之强悍。无论是在西南剿匪战役,还是新中国成立后参与的朝鲜战场,第16军均立下赫赫战功。建国后,该军长时间驻守东北三省,因其英勇威猛而获称“长白猛虎”。

此外,第15军也享有盛名,被誉为“千岁军”,它在朝鲜战争中的表现尤为突出。大家或许知道,第四野战军的第38军因其在朝鲜战场上的杰出表现,被彭德怀元帅赞誉为“万岁军”。同样,第15军在朝鲜战争著名的上甘岭战役中,彰显军威,树立国威,赢得了“千岁军”的美誉。

这五支王牌军不仅是第二野战军的核心力量,更是解放军历史上的中坚劲旅。他们不仅为新中国的解放事业做出了不可磨灭的贡献,同时也是国家安全的重要保障力量。

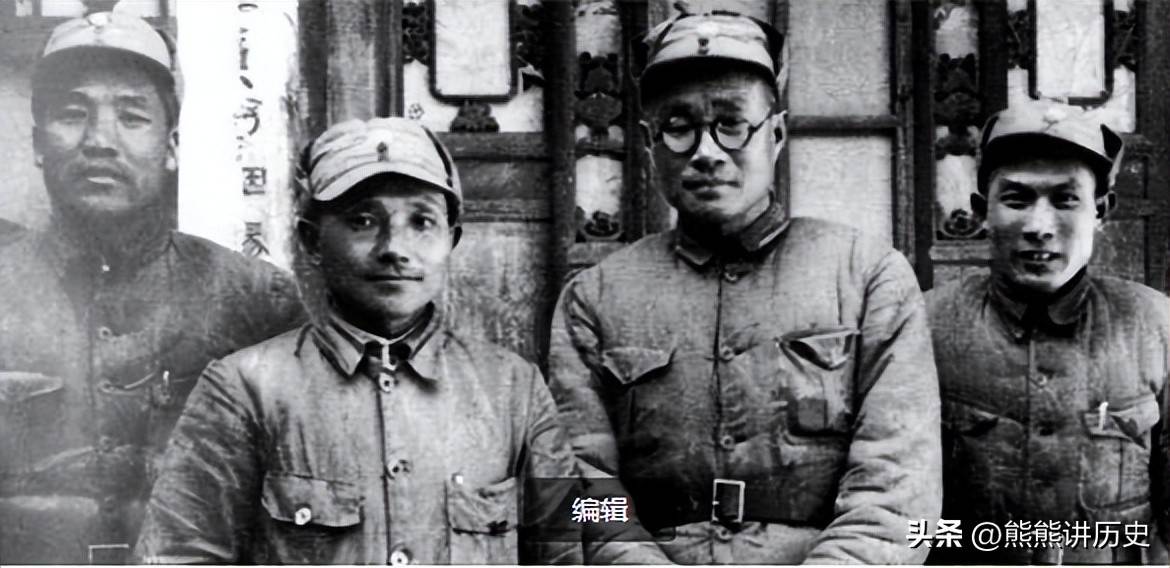

除了拥有五大王牌军,第二野战军还涌现出多位杰出的将领,他们同样是新中国国防建设的中流砥柱。

野战军司令员刘伯承是解放战争中的五大名将之一,兼具深厚的军事理论造诣和丰富的实战经验,被誉为“军神”,其卓越指挥能力为部队带来了多次关键胜利。

虽然第二野战军的政治委员邓小平在新中国成立后未获将军军衔,但其军事领导才能在全军数一数二,且作为开国元勋,他曾任军委主席,对八十年代军队现代化建设贡献突出。

陈赓将军是黄埔军校的佼佼者,理论扎实且实战经验丰富,曾指挥豫西、洛阳、淮海、南下追歼战役以及解放云南、入越抗法、入朝抗美等多场经典战役,涉猎广泛,参战次数众多,是开国元帅中的重要战将。

陈锡联和杨勇均来自第二野战军,两人在解放战争中分别担任第三兵团和第五兵团司令员,主导了西南战役的主力作战。

作为兵团司令官,陈锡联与杨勇在解放西南战役中战功赫赫,新中国成立后均晋升为上将,成为国防建设的骨干力量。

第二野战军还涌现出许多战术型名将,如王近山、曾绍山、周希汉、李成芳、秦基伟、尹先炳、张国华、肖永银、尤太忠、李德生等,他们在军旅生涯中均取得了辉煌成就,成为人民军队的中坚力量。

王近山在襄樊战役中果断用兵,集中优势兵力攻克琵琶山、真武山,直捣西门,经过激烈两天战斗,全歼守军两万余人,俘获蒋介石的爱将康泽及川军名将郭勋祺,战果辉煌。

周希汉在解放战争期间创造了俘虏敌将最多的纪录,先后歼灭了闻名的“天下第一旅”,俘获旅长黄正诚,国军陆军副总司令汤尧,粤桂剿总司令喻英奇,以及黄埔系名将邱行湘等重量级敌将。

秦基伟是一位勇猛的将领,朝鲜战场上的上甘岭战役由他指挥,是该战争中规模最大、影响最深远的战役之一。他成功守住阵地,为朝鲜战争的结束发挥了关键作用,令其声名远扬。

张国华将军最为人称道的功绩是领导了解放西藏,并指挥了1962年中印边境自卫反击战,赢得了“外战名将”的美誉。

肖永银、尤太忠和李德生则是军队中的后起之秀。虽然建国初期他们的表现尚未突出,但后来发展迅速,成为七八十年代国防建设的重要支柱。李德生曾负责组建国防大学,成为行政级别最高的开国少将;尤太忠长期任职大军区司令员,是八十年代人民军队的中坚力量。

第二野战军的五大王牌军与十大名将共同为革命事业和新中国的建立贡献了不可磨灭的力量,谱写了光辉的历史篇章。