原创 民进党恐失算,15万人走上街头,美对台关税确定,大罢免危险了

赖清德一直在推动的“大罢免”计划,终于在7月26日如期展开。然而,民进党为推动这项行动付出了不少努力。最初,赖清德在岛内发表了所谓的“团结10讲”演讲,期间提出了一些极具争议的言论,如“杂质说”和“国家说”等。他接着宣布即将访问南美的邦交国,并在此行程中“过境”美国纽约和达拉斯。

尽管这一系列举措看似颇为巧妙,但实际效果却远不如预期,反而暴露出民进党“夺权”心切的野心。在“团结10讲”中,赖清德提出的“杂质说”将持不同政见的政党和人物定性为“杂质”,这一言论引发了台湾民众的广泛批评。更为严重的是,赖清德在演讲中提出的“国家说”不仅曲解了历史事实,还通过虚构的叙事为“台独”提供了某种法理支持。这些歪曲的说法不仅没有得到台湾民众的认可,反而遭到了舆论的猛烈反击。即便是民进党内部的支持者,也认为赖清德的讲话只会让原本已经困难重重的“大罢免”计划更加艰难。

赖清德的“团结10讲”计划本来打算举办五场,最终只进行了四场。在第五月的演讲原本就因台风而取消之后,其余的活动也悄然消失了。民进党一向有这样的惯例,一旦舆论处于下风,支持率下滑,就会迅速将焦点转移到两岸关系上。赖清德在结束了“团结10讲”后,便宣布要前往南美访问,同时将会在此行中“过境”美国,这一策略显然是试图借助两岸问题来转移公众视线,重新激发支持。

然而,赖清德此举无疑触动了两岸关系的敏感神经。大陆方面对台湾领导人过境美国的行为一贯持强硬态度,坚决反对美国与台湾进行任何形式的官方往来。赖清德此行明显是想通过打“两岸牌”来争取选民支持,但这种手段是否有效,还不得而知。

从长远来看,民进党通过塑造“抗中保台”的话语体系,长期以来已经在社会上制造了对立情绪。通过宣扬“两岸互不隶属”,以及“台湾已是一个独立国家”等观点,民进党不断强化两岸分歧,凡是与其政策不符的个人和政党,都会遭到恶性攻击。这种策略无论是在蔡英文还是赖清德身上都屡试不爽。但此次“大罢免”计划可能会成为民进党的一次失误,越来越多迹象表明,民进党所推动的这一行动正在遭遇反弹。

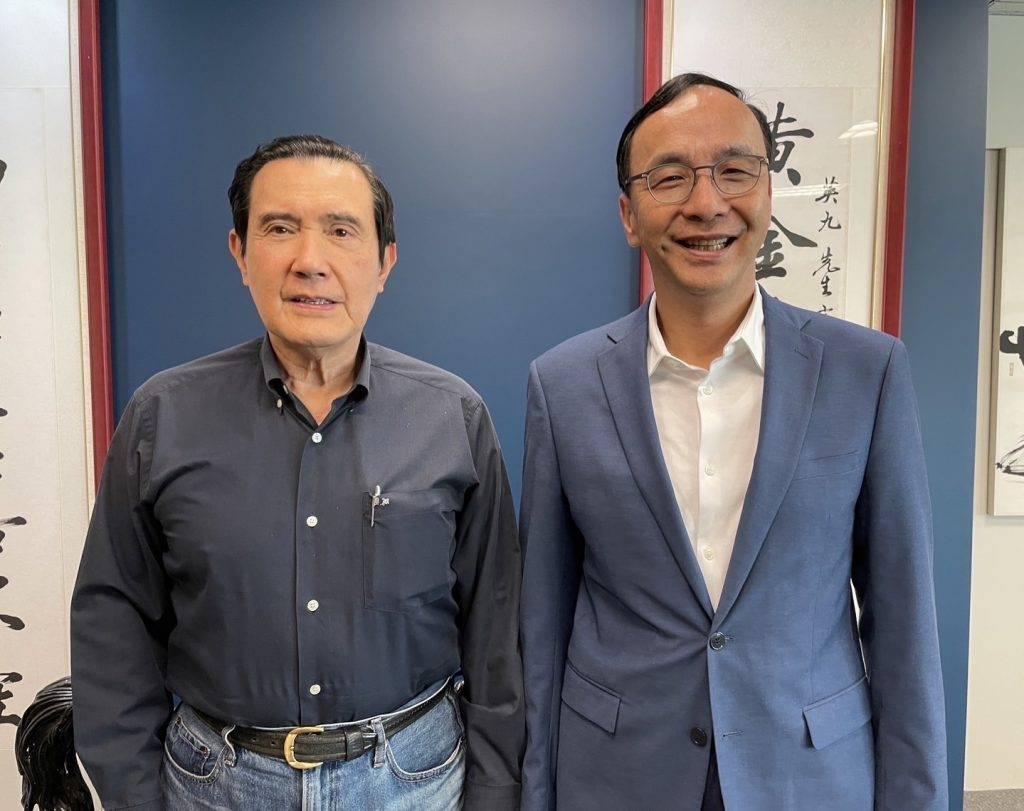

在“大罢免”的前夕,国民党迅速行动起来,举行了一场大规模的拉票活动,呼吁所有在野党联合起来共同抵制民进党掀起的政治风暴。台湾前领导人马英九、国民党主席朱立伦、立法院长韩国瑜等重量级人物都出席了此次活动,甚至连知名网红“馆长”陈之汉也亲自助讲,呼吁民众“教训赖清德,教训民进党”。据台湾媒体报道,当天参加反罢免活动的人数已经突破了15万。这一场景表明民进党的“大罢免”计划并未获得广泛民众的支持,反而引发了强烈的反对声浪。

此外,美国的关税政策也在这场“大罢免”中起到了至关重要的作用。台湾媒体人赵少康在7月21日透露,美国已经决定对台湾商品征收32%的关税,而赖清德对此却选择避而不谈,试图拖延到7月26日之后再公布。这一策略显然是为了避免关税问题对“大罢免”行动产生不利影响。然而,这一关税问题不可能被掩盖太久,已经在岛内引起了广泛关注。美国的高额关税将给台湾经济带来巨大的冲击,尤其是台湾依赖出口的经济结构,一旦对美出口受到影响,可能会导致15%到20%的GDP下降。对于依赖这部分经济来源的台湾民众来说,这无疑会直接影响他们的收入和就业机会。

在这种背景下,民众的选票势必受到经济因素的影响。无论是民进党还是国民党,最终的胜负将由选民的“脚投票”决定。在这场关乎台湾未来的“大罢免”中,民进党显然面临着前所未有的挑战,赖清德的种种策略,是否能够逆转局面,还要拭目以待。