原创 日军称他1个军能顶10个,34岁成最年轻集团军司令,关麟征有多猛

铁血战将关麟征:从农家子弟到抗日名将的传奇人生

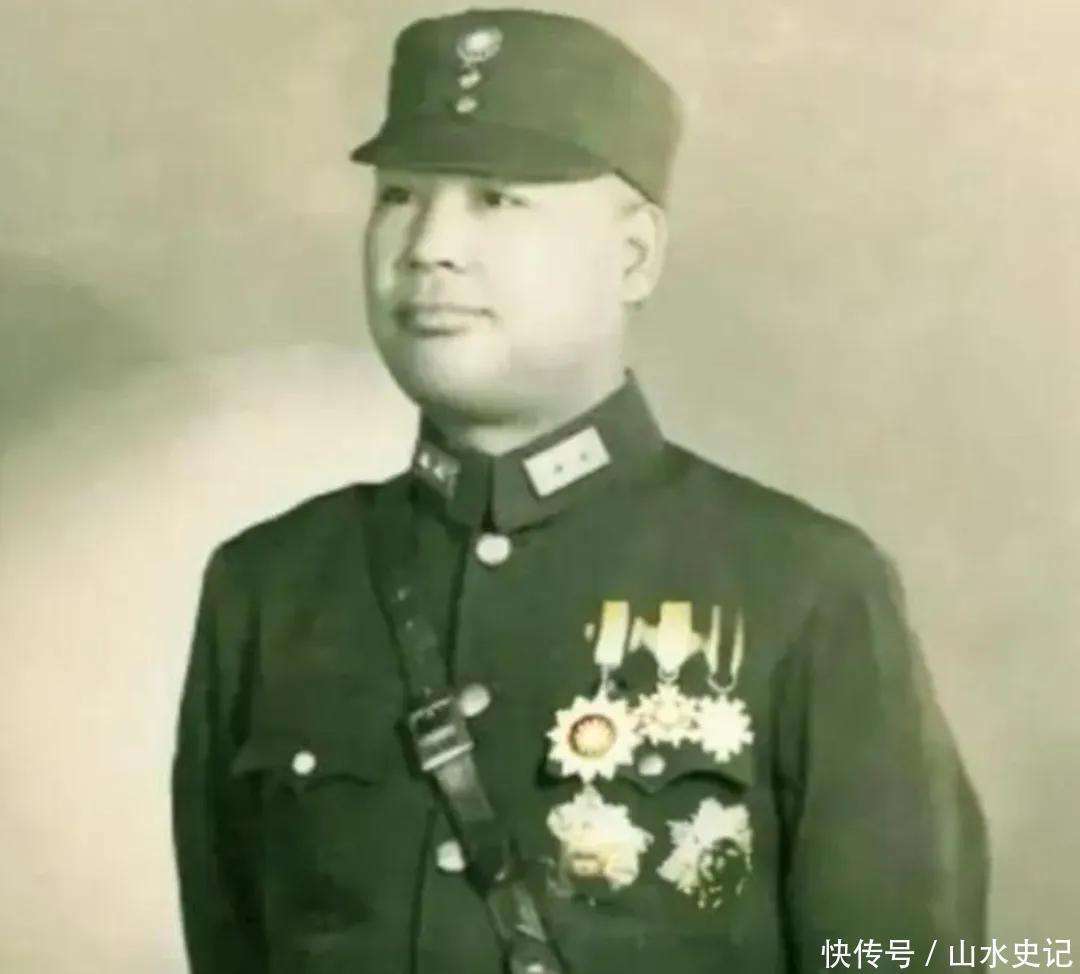

在国民党众多能征善战的将领中,杜聿明、刘玉章、胡琏、张灵甫等人都是赫赫有名的军事奇才。然而在这些心高气傲的将领之上,还有一位更胜一筹的人物——他不仅战功显赫,更能让这些桀骜不驯的将领心服口服,他就是被誉为铁血名将的关麟征。日军名将板垣征四郎曾评价:关麟征的一个军,抵得上中国十个军的战斗力。这样的赞誉,足见其非凡的军事才能。

农家子弟的军旅之路

1905年,关麟征出生在陕西一个贫苦农民家庭。由于家境贫寒,兄弟姐妹众多,他不得不早早辍学,帮助父母维持生计。1927年,19岁的关麟征迎来了人生转折点。当时孙中山在广州创办黄埔军校,面向全国招募有志青年。虽然关麟征最初并未通过选拔,但他抓住了一个偶然机会:当得知一位名叫吴麟征的考生放弃入学资格后,他果断冒名顶替,与杜聿明等人一同成为黄埔一期学员。

1925年,关麟征在第一次东征中初露锋芒。面对陈炯明部队的严防死守,他带领十余名共产党员和共青团员组成敢死队,冒着枪林弹雨率先登上城墙,立下头功。战斗中,他的左腿不幸中弹,医生建议截肢。倔强的关麟征坚决反对:没了腿还怎么打仗?幸得廖仲恺亲自过问,将他转送后方医院治疗,才保住了这条腿。伤愈后,他出任黄埔军校总队副官,成为学员们敬重的大师兄。

刚正不阿的治军之道

关麟征最令人称道的是他刚正不阿的品格。在国民党内部阿谀奉承成风的环境下,他始终保持耿直作风。担任第11师61团团长时,他对空降而来的参谋长陈诚直言不讳,认为其才能不及原师长曹万顺,由此与蒋介石的这位心腹结下梁子。

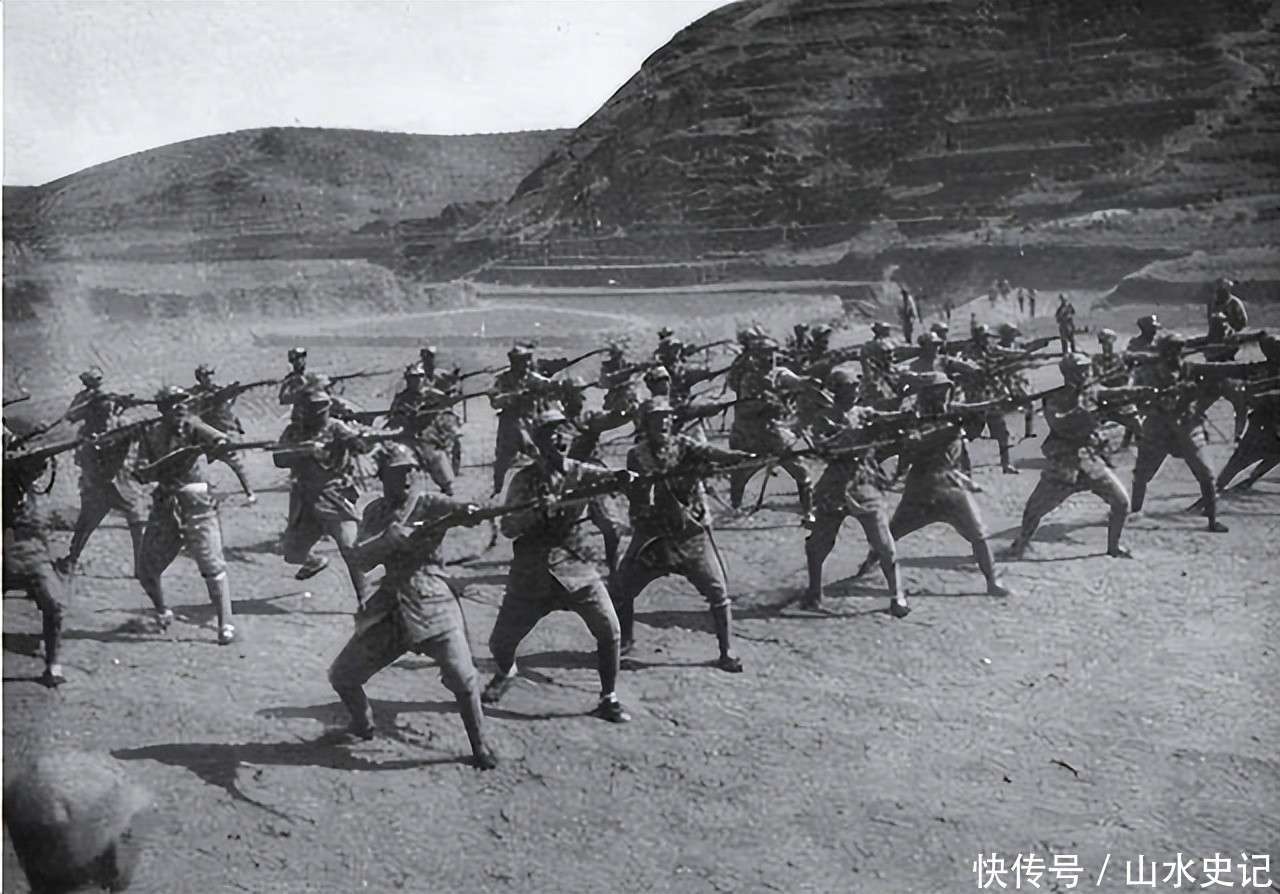

在治军方面,关麟征有着独到的方法。他要求部队每天必须完成5公里越野训练,步枪射击要达到人均十环的标准,刺杀训练要连续完成300次。更难得的是,他注重提升官兵文化素养,随身携带《孙子兵法》和《易经》,并要求部下勤学苦读。在他严格训练下,第52军成为国民党军中少有的劲旅,连蒋介石都赞叹:若国军皆如52军,何愁日寇不灭。

三大战役铸就关铁拳威名

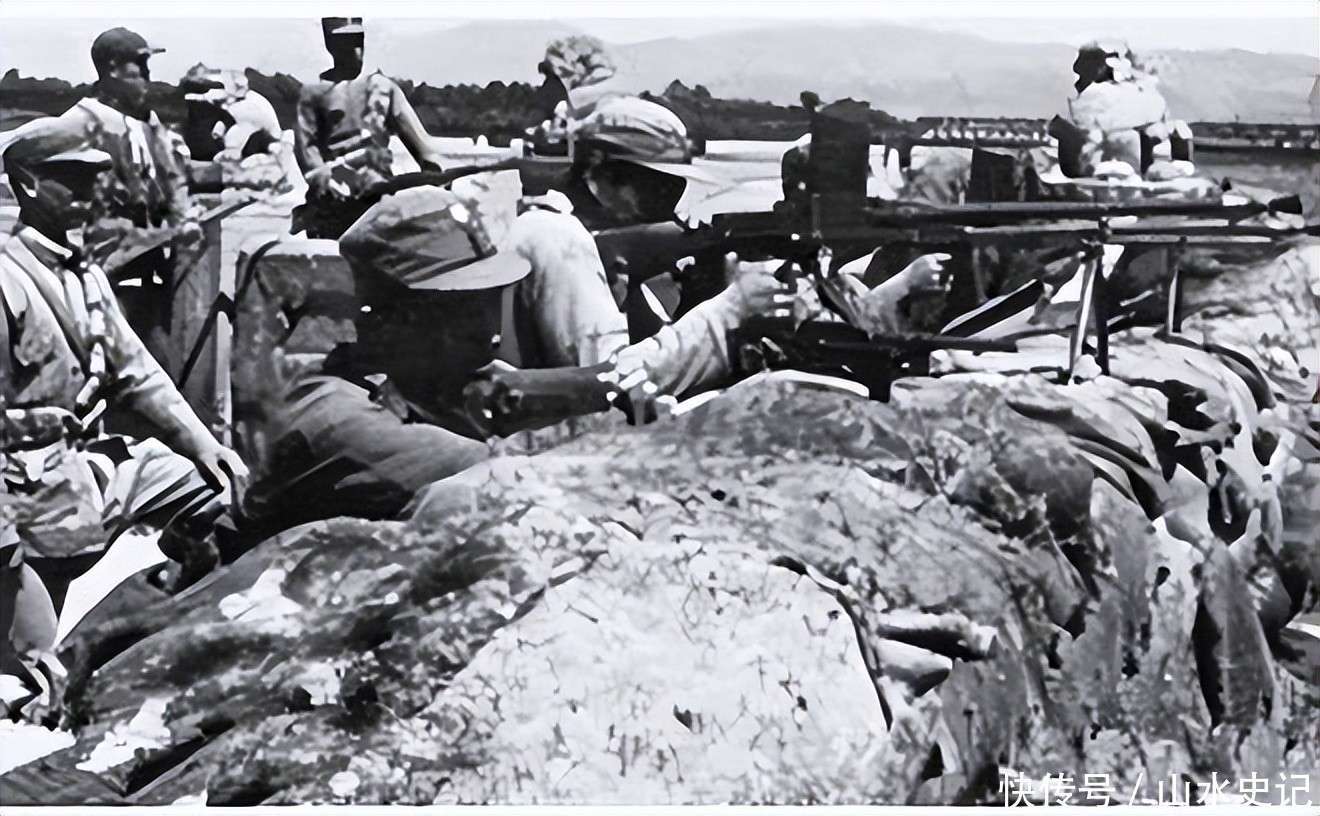

1933年长城保卫战,关麟征率25师死守古北口,与装备精良的日军血战两个多月,歼敌2000余人,创下九一八后中国军队最大歼敌记录。战斗中,他亲自率领149团与日军展开白刃战,展现出非凡的勇气。

1938年台儿庄战役中,面对军长汤恩伯的避战态度,关麟征毅然率部出击,支援孙连仲部队,为战役胜利立下汗马功劳。战后,板垣征四郎感叹52军的战斗力相当于普通中国军队的十倍,关铁拳的威名由此传开。

1939年长沙会战,关麟征巧妙利用湘北地形设下口袋阵,以少胜多,成功阻击冈村宁次十万大军,再次展现其卓越的军事才能。

晚年隐居的四不原则

1949年,面对蒋介石赴台的邀请,关麟征选择携家人隐居香港,住在不足70平方米的陋室中。他给自己定下四不原则:不议政、不见记者、不领补贴、不联系旧部,每日以书法、秦腔自娱,过着清贫而充实的晚年生活。这位叱咤疆场的名将,最终选择远离纷争,在平淡中书写人生的最后篇章。

关麟征的一生,从农家子弟到铁血名将,再到淡泊隐士,其传奇经历和刚正品格,至今仍为后人津津乐道。