原创 华尔街与东方智慧碰撞,黄金在货币危机中展现永恒魅力

黄金的千年信仰:当华尔街投行遇上"乱世买金"的东方智慧

在纽约曼哈顿的高盛大厦里,分析师们正用复杂的数学模型测算黄金价格,而万里之外的上海金店里,大妈们摩挲着沉甸甸的金条露出会心微笑。这两种看似风马牛不相及的投资行为,此刻却在全球黄金市场上演着奇妙的共振。 当华尔街最精明的投行开始用"上行风险"这样的专业术语描述黄金走势时,我们或许正站在一个新时代的起点。

黄金价格突破每盎司3865美元的新闻,在普通人眼里可能只是财经版块的一则快讯。但若把时间轴拉长就会发现,这个闪耀的金属正在书写新的传奇——今年以来近50%的涨幅,不仅让1980年经通胀调整后的历史高位黯然失色,更在最近五天里连续突破关键阻力位。 这种摧枯拉朽的上涨态势,让人不禁想起《红楼梦》里那句"好风凭借力,送我上青云"。

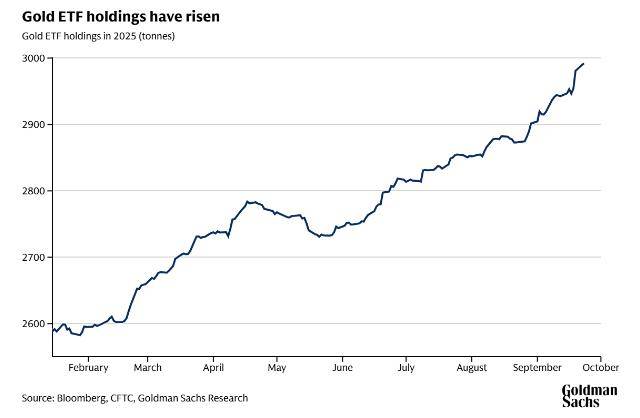

高盛最新报告揭示的细节令人玩味:9月份黄金ETF实际流入量达到109吨,远超模型预测的17吨。这个六倍多的误差,暴露出传统金融模型在解释黄金市场时的力不从心。 就像用气象学公式计算龙卷风路径,再精密的算法也难逃"失之毫厘,谬以千里"的宿命。更耐人寻味的是,投机仓位对近期涨幅的解释力不足1%,这说明推动金价的主力根本不是华尔街的量化基金,而是那些被传统金融视为"非理性"的坚定持有者。

这些坚定买家构成的"黄金同盟"堪称当代奇观:各国央行、ETF机构投资者与个人藏家各怀心思却殊途同归。特别是新兴市场央行,自俄乌冲突后购买速度激增五倍,这种集体行动让人联想到动物世界里角马渡河的壮观场景—— 当领头的几只率先跃入激流,整个种群就会形成不可阻挡的迁徙洪流。世界黄金协会的调查更显示,95%的央行预计将继续增持,这个数字已经接近统计学意义上的"共识"。

高盛将黄金买家分为"坚定型"与"机会主义型"的二分法颇具东方智慧。前者像《论语》里"造次必于是,颠沛必于是"的君子,无论市场如何波动都坚守黄金信仰;后者则深谙"贵出如粪土,贱取如珠玉"的生意经。 这种分类无意中揭示了黄金市场的深层逻辑:价格短期看流动性,中期看通胀预期,长期看的却是人类对信用货币的根本信任度。

当下黄金的强势,本质上是全球货币体系信任危机的体温计。美国政府关门事件不过是压垮骆驼的最后一根稻草——当美联储的宽松政策遭遇新兴市场去美元化浪潮,当各国央行外汇储备如惊弓之鸟般逃离美债市场,黄金这个"没有发行人的货币"自然成为避风港。 这就像《韩非子》里"狡兔三窟"的寓言,当主洞穴出现裂缝时,聪明的兔子总会提前准备好备用通道。

高盛预测中那个令人咋舌的数字——5000美元/盎司的潜在目标位,与其说是严谨测算,不如看作对市场情绪的投降。当1%的美债资金转向黄金就能引发如此巨大的价格波动,我们或许该重新理解黄金在现代金融体系中的定位。 它不再是简单的商品或投资品,而越来越像全球金融体系的"压力阀",在信用货币超发的时代扮演着终极裁判的角色。

站在历史维度看,当前黄金热潮与1971年布雷顿森林体系瓦解时的情形遥相呼应。当年尼克松宣布美元与黄金脱钩后,金价从35美元一路飙升至1980年的850美元。如今美联储资产负债表扩张到前所未有的规模,各国央行争相增持黄金的举动,是否预示着新一轮货币体系重构的开始? 这让人想起货币学派大师弗里德曼的警告:"通货膨胀始终是货币现象",而黄金正是检验这句话的试金石。

黄金市场的吊诡之处在于,越是被数学模型证明"估值过高"的时候,往往越是其展现魔力的时刻。就像古代航海家明知指南针不符合地心说理论,却依然依赖它横渡大洋一样, 当现代金融体系遭遇未知水域时,人类还是会本能地抓住黄金这个最古老的导航仪。高盛分析师们或许还没意识到,他们笔下的"上行风险",本质上是对五千年货币史的一种敬畏。

当上海大妈把金镯子戴在手腕上,当印度新娘的嫁妆里填满金币,当各国央行地窖里的金砖越垒越高,这些看似互不相关的行为,实则构成了当代最壮观的集体无意识。 黄金的永恒魅力,恰恰在于它能同时满足理性计算的资产配置需求,和深入人心的文化信仰。