婚育奖补最高20万!全国多地“真金白银”奖励结婚,专家:释放鼓励适龄婚育积极信号【附婚恋市场现状分析】

(图片来源:摄图网)

10月27日,微信公众号“宁波民政”发布消息,宁波市民政部门面向在甬登记结婚的新人发放结婚消费券,发放对象为2025年10月28日-12月31日在甬登记结婚的新人,活动期间每对新人可获得8张满500元减125元结婚消费券,共计1000元,可在参与活动的婚纱摄影、婚礼婚庆、婚姻咨询等婚姻相关商户核销使用,名额有限,先登记先得。消息一出,不少新人调侃:“官方催婚,终于从口号变成了红包。”

(图片截图来源:微信公众号“宁波民政”)

宁波并非孤例。2025年以来,全国多地发钱奖励结婚。山西吕梁为35岁及以下初婚夫妇现场发放1500元现金。杭州、绍兴等浙江城市同步推出800至1000元“甜蜜消费券”。广州白云区南岭村更是开出“顶配”福利,如果初婚夫妻双方均为南岭联社户籍股东成员,可以同时享受村社两级奖补,婚育补贴金额将分别翻倍至初婚最高8万元、生育最高12万元,合计20万元。

地方直接发钱鼓励初婚,目的当然是想挽救不断下跌的结婚率。民政部统计年报数据显示,中国依法登记结婚的人数从2014年的1306.74万对下降至2020年的913.10万对,2024年全国结婚登记仅610.6万对,创40年新低,结婚率为4.3‰,2025年一季度再降15.9万对,结婚数锐减直接拉低了出生人口,也让“先成家、再生娃”的传统路径面临断裂风险。

那么,发钱能让更多年轻人结婚吗?为什么越来越多的年轻人不愿意结婚?

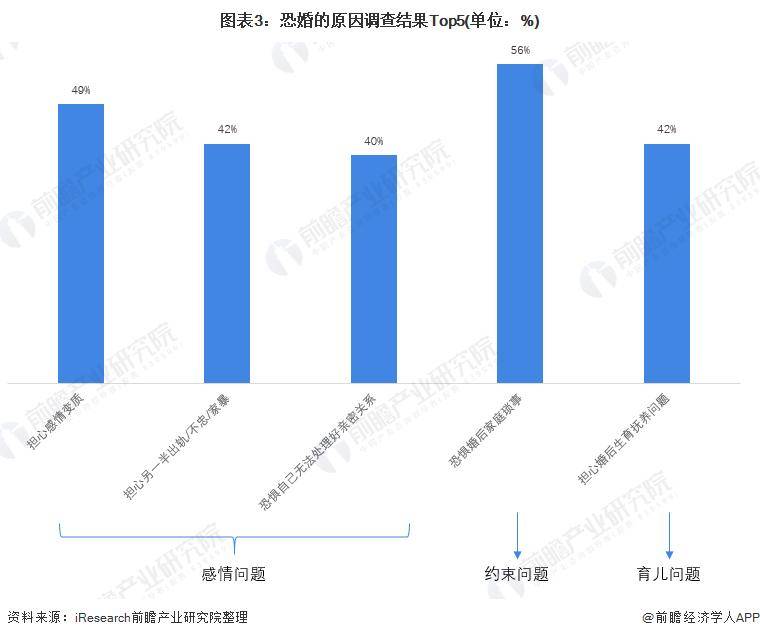

iResearch对不婚群体的定量研究调查结果显示,不婚群体对于婚姻主要存在恐惧心理,占比达36%。在恐婚原因调查,分别有约44%(平均值)、56%和42%的人认为感情问题,婚后约束问题和育儿问题是他们恐婚的主要原因。

此外,高房价、高彩礼、高育儿成本也让“晚婚不婚”成为年轻人的理性选择。1000元消费券或1500元现金,与动辄数十万的结婚成本相比杯水车薪,但官方意在释放“政府愿意共担成本”的信号,配合集体婚礼、公园颁证、延长婚假等仪式感和配套服务,弱化“结婚=高负债”的心理暗示。

人口学专家何亚福表示,多数发钱鼓励结婚的金额,远远低于补贴生育的金额,因而“发钱鼓励结婚”主要还是一种导向意义。但中国非婚生子女比例远低于欧洲,绝大部分人口仍是婚内生育,生育与结婚密切相关,因而“发钱鼓励结婚”,仍具有积极意义。

西安交通大学人口与发展研究所教授姜全保表示,结婚奖励进一步释放了鼓励适龄婚育的积极信号,同时也是降低结婚、生育、养育、教育等婚育成本的一个体现。

今年5月10日起,新修订的《婚姻登记条例》全面实施,婚姻登记地域限制取消,新人领证不再需要户口本,婚姻登记全国各地通办,这是政府对鼓励结婚的善意。

更高层级的支持亦已写进蓝图。不久前,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》首次把“投资于人”纳入五年规划,明确提出“倡导积极婚育观,优化生育支持政策和激励措施”,并要求“发挥育儿补贴和个人所得税抵扣作用,有效降低生育、养育、教育成本”。这意味着,未来五年,国家可能以鼓励生育为支点,逐步向婚嫁、住房、就业、养老等领域扩散,开启一轮系统性的“发钱”动作,在保障和改善民生的同时,锻造新的经济增长点。

前瞻经济学人APP资讯组

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《》

同时前瞻产业研究院还提供、、、、、、、、、、、等解决方案。如需转载引用本篇文章内容,请注明资料来源(前瞻产业研究院)。