当马斯克遭遇王传福!欧盟关税大棒落下前夜,中国车完成“诺曼底登陆”

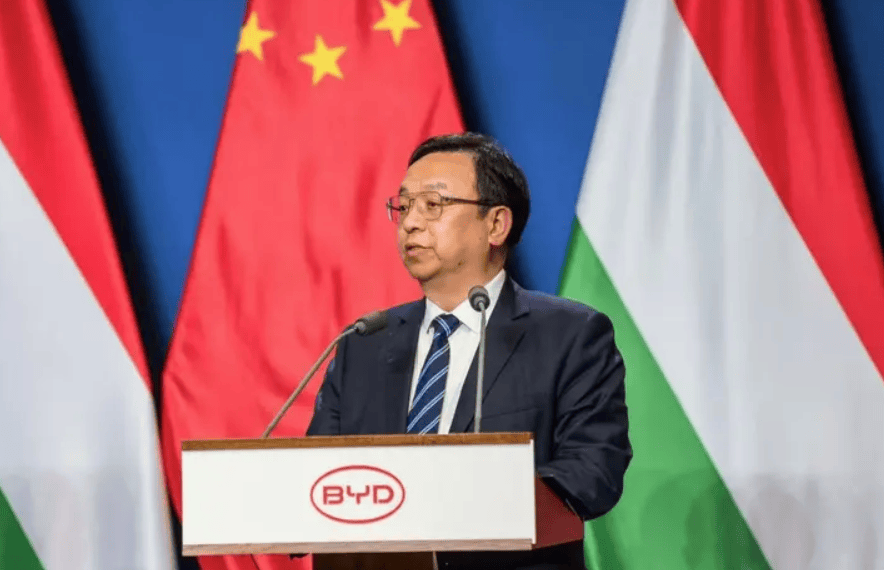

近日,比亚迪宣布欧洲总部正式落户匈牙利布达佩斯,集研发、销售、本地化开发于一体,预计创造2000个岗位。此前,比亚迪已在匈牙利布局电动巴士工厂和乘用车基地,此次升级标志着其“欧洲战略”从单一产品输出转向全产业链扎根。

在《一品汽车》看来,在欧美关税前景未定的背景之下,比亚迪的“欧洲攻略”体现了“制造-运输-服务”全链条本地化思维。全球化3.0时代,中国车企的竞争力不再是造车,而是造生态。比亚迪通过技术研发本地化、供应链本土化、人才培育区域化,构建起难以复制的竞争壁垒。其欧洲总部将联合匈牙利高校研发智能驾驶技术,并推动供应链本土化,以规避欧盟潜在关税壁垒。

01

关税博弈下的“成本革命”

Part One

事实上,中资车企的本地化布局将加剧欧洲市场竞争。2024年,中国品牌在欧洲电动车市占率已突破15%,比亚迪、蔚来等企业通过“欧洲设计+中国制造”模式,逐步打破“低端车”刻板印象。对此,波兰前总理马雷克·贝尔卡指出,中国电动车正以“技术平权”策略取代特斯拉的“品牌溢价”,欧洲消费者更关注智能化与性价比。

值得一提的是,基于欧盟对华加征关税的趋势之下,欧洲落地本土化生产将成为中国车企的关键突破口。对此,《一品汽车》认为欧洲总部的设立是比亚迪全球化的重要里程碑,但挑战仍存。诸如欧洲工会文化与数据隐私法规可能增加运营成本,若能与当地利益方深度绑定,则可降低政策风险。

事实上,欧盟对华电动汽车关税政策催生了中国车企的“本土化生存法则”。 统计数据显示,过去的2024年比亚迪欧洲销量为5万辆,虽仅为名爵的1/5,但同比增长44%。2025年一季度,比亚迪在欧洲市场销量1.35万辆,关税税率仅27.4%,成本优势显著。

据悉,比亚迪匈牙利工厂预计2025年底投产,初期年产能15万辆,二期扩至30万辆;土耳其工厂则借力欧盟关税协定,计划2026年实现15万辆产能。通过本地化生产,比亚迪可将单车成本降低20%-30%,有效对冲关税压力。摩根大通数据显示,即使加征30%关税,比亚迪在欧洲的单车利润仍比国内高10倍以上,凸显其垂直整合优势。

02

技术平权:重塑欧洲市场认知

Part Two

放眼当下,中国车企正以“技术+性价比”组合拳打破“低端标签”。 J.D. Power调研显示,当下有63%的欧洲用户将“智能化水平”列为购车首要因素,高于品牌历史因素。而比亚迪Atto 3在德国的智能化配置已超越同级大众ID.4,而售价低15%,足见其拥有较高竞争力。

但值得一提的是,欧盟的“技术勒索”要求中企转让技术换取补贴,暴露其产业焦虑。对此,比亚迪的应对策略是,以开放合作换取信任。其与匈牙利供应商共建电池回收体系,承诺2030年实现工厂100%绿电供应15。这种“技术共享但不让渡核心”的模式,既规避了“市场换技术”陷阱,又获得当地政府支持。对此,匈牙利总理欧尔班直言:“比亚迪带来的是创新基因,而非简单产能。”

03

未来图景:中国车企的“欧洲方程式”

Part Three

比亚迪的案例揭示了中国新能源出海的三大趋势,首先是产业链嵌套层面:其通过本地研发中心绑定高校资源,形成人才和技术“蓄水池”;而在政策对冲维度,比亚迪土耳其工厂利用关税同盟、匈牙利基地辐射中东欧,构建“双枢纽”产能网络;文化融合领域:比亚迪启用前斯特兰蒂斯高管Maria Grazia Davino负责欧洲市场,以本土高管应对本土市场的模式,可有效化解“文化隔阂”。

在《一品汽车》看来,欧洲市场的终极竞争,将是“产业生态韧性”的比拼。比亚迪若能在2025-2030年窗口期完成“本土供应链替代率50%+研发专利本地化率30%”目标,或将重构欧洲汽车产业权力格局。正如管理学家克莱顿·克里斯坦森所言:“颠覆性创新者从不满足替代现有产品,他们重塑整个价值网络。”

“