原创 清朝有没有过空军?中国最早的空军部队何时出现?

大清朝是否曾建立过空军呢?

大家对北洋水师肯定不陌生,它曾被誉为“世界第八,亚洲第一”,是清朝末年为数不多的现代化部队之一。尽管大部分装备是从外国购买的,但这在当时的许多尚未工业化的国家来说,无疑是一种“弯道超车”。既然海军能在短时间内崛起,那大清有没有尝试过建立自己的空军部队呢?

在清朝末年,列强们的空军尚处于起步阶段,那么中国的空军力量当时是什么样的呢?

追溯到1885年,大清与法国爆发了一场战争,争夺越南的控制权。尽管福建和南洋水师在这场战争中遭遇惨败,这反而加速了战后清朝军队的现代化进程,尤其是北洋水师的建立。在陆地战场上,虽然大清和法国军队仍能互有胜负,但战争的尾声,清军却惊讶地发现,天上竟然有个“球”在飞?!

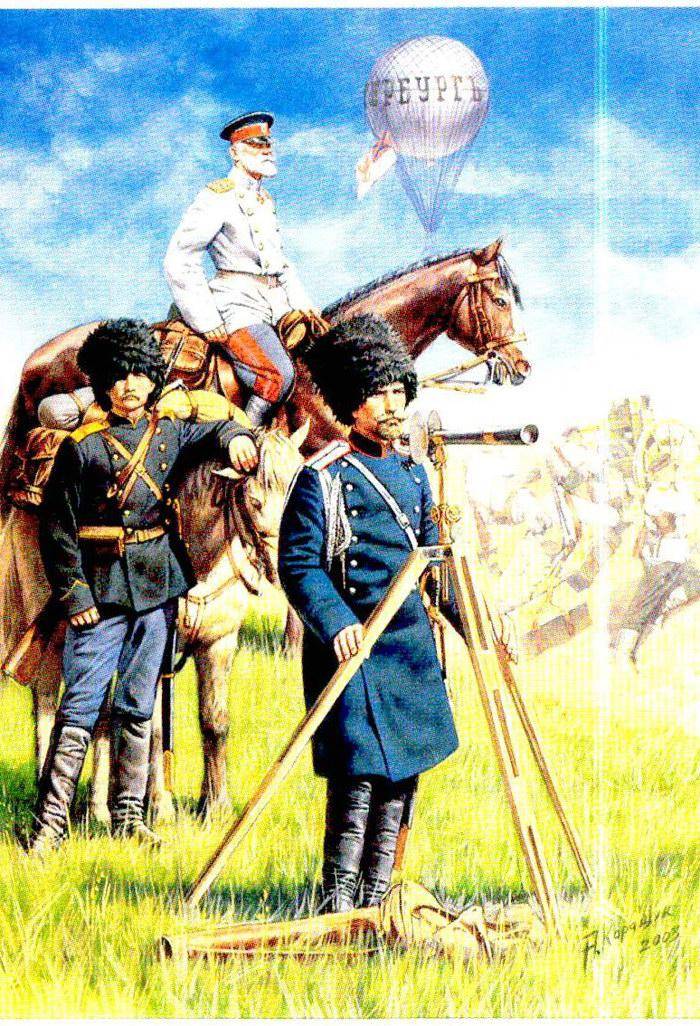

原来,这个“球”是法国军队用来进行侦察和传递情报的热气球,成了清朝第一次看到能飞上天的飞行器。

但要说真正推动清朝建设空中力量的契机,还得归功于1904年的日俄战争。这场两大列强为了争夺中国领土而展开的战争,双方都将热气球投入战场,令当时的大清官员们深感震惊和触动。翌年,时任湖广总督的张之洞便从日本购入了两架热气球,这些成为了大清最初的空中装备,也让武昌成为了中国空军训练的摇篮。

经过一段时间的摸索,到了1908年,大清驻湖北的陆军第八镇成立了气球队,王永泉担任了队长,广义上来说,这支气球队也算是中国的第一支空军部队了。而这个陆军第八镇正是后来打响了武昌起义第一枪的部队。

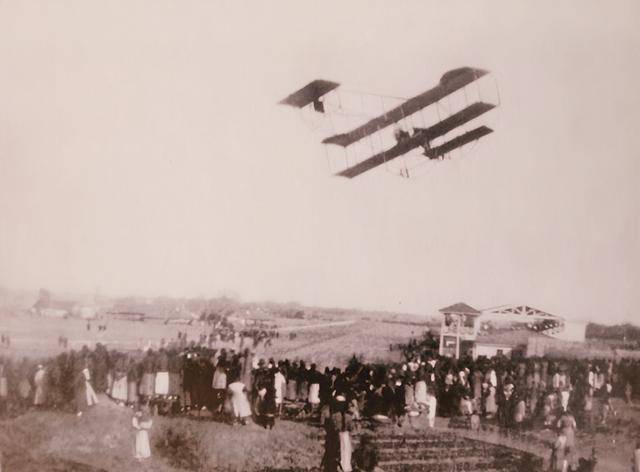

不久后,驻扎在直隶的陆军第四镇和江苏的陆军第九镇也纷纷建立了自己的气球队,尤其是第八镇和第九镇,在当年陆军军演——“太湖秋操”中,首次进行了热气球的空中实战演练。

接下来的几年里,清朝的气球队逐渐走上了规范化建设的道路。除了陆军学堂专门设立了相关课程,军咨处、海军处与陆军部还共同制定了《陆军气球预备法》,为气球部队的进一步发展奠定了基础。

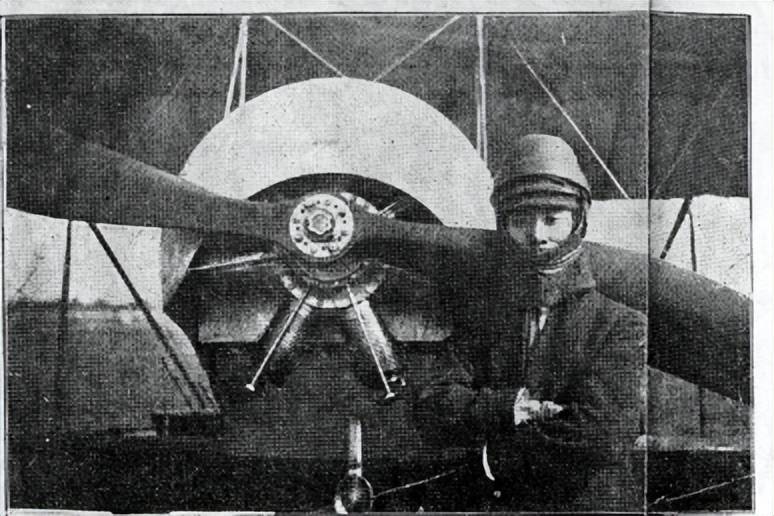

到了1910年,驻扎在北京南苑的“毅军”购入了大清的第一架飞机——法国桑麻式飞机。这支部队在军事上虽然和淮军系有些关系,但购置飞机的初衷并非用于训练或实战,而是为了仿制技术。与此同时,远在大洋彼岸的美国,广东籍华侨冯如驾驶着自己设计的第二架飞机,成功完成了飞行表演。他不仅是第一个驾驶飞机的华人,这架飞机也是由华人设计并制造出的第一架飞机。

然而,尽管中国空军事业有了初步的萌芽,但随着辛亥革命的爆发,大清最终未能在现代意义上建立一支真正的空军。而冯如则在1912年不幸遭遇坠机去世,中国的飞机制造业也因此未能进一步发展。

1912年,民国成立后,袁世凯成为总统,他聘请了法国驻华武官白里索担任军事顾问,开始推进民国空军的建设。1913年,北洋政府正式成立了中国的第一所航空学校——南苑航空学校,并修建了南苑机场。曾有留法经验的陆军部参事秦国镛,成为了南苑航校的首任校长,也是民国第一个驾驶飞机并参与实战的人。

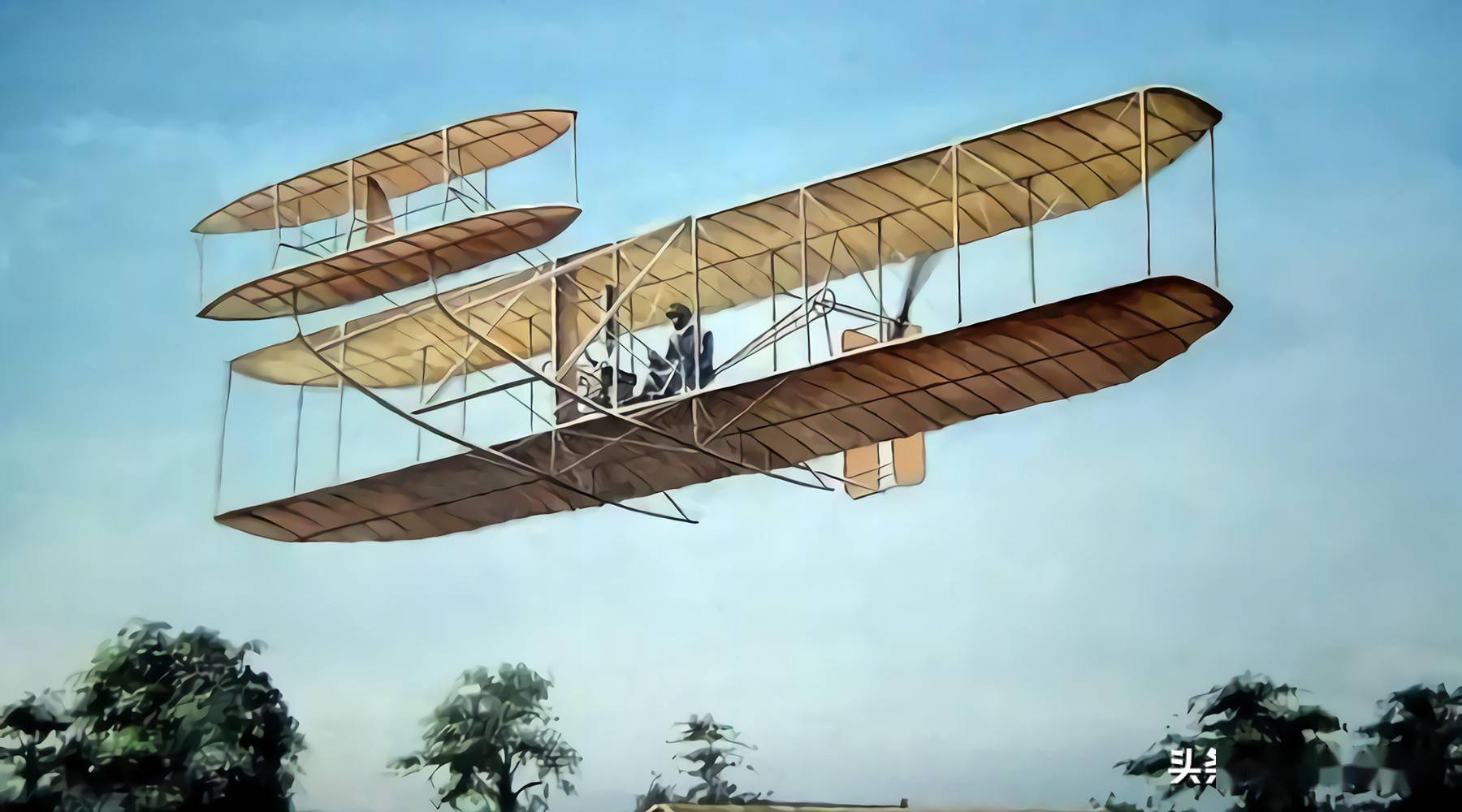

在法国顾问白里索的协助下,北洋政府从法国购买了12架高德隆(Caudron)双翼教练机,并聘请了法籍教练和机械师,这标志着民国的首支空军部队的成立。得益于袁世凯为空军事业打下的基础,之后几年,北洋政府的军队开始将飞机派往战场,进行一定程度的作战,尽管这些行动的实际效果并不显著。

大约从1920年开始,中国的各大军阀开始陆续组建自己的空中力量,民国空军建设进入了快速发展的阶段。到了1922年,直奉战争爆发,双方都派遣了飞机参与作战,真正意义上的空战由此展开。

那么,直奉两军的空军力量到底如何?他们之间的空战又是怎样的?民国空军又将如何发展?这些问题,我们将在下一期继续探讨。