原创 稀土管制延期一年,美方放弃对华加征100%关税,贝森特等不及公布成果,谁赢了,谁输了?

据光明网报道,当地时间10月25日至26日,中美在马来西亚吉隆坡结束了新一轮经贸磋商,这场被外界视为“降温关键”的谈判刚落幕,美财长贝森特就迫不及待地向媒体释放消息,宣称双方制定了“非常成功的框架”,且美方“不再考虑”对华加征100%关税。几乎同时,中方也确认了会谈成果,包括将稀土出口管制措施延长一年落地,双方就美对华海事物流和造船业301措施、芬太尼执法合作等议题达成初步共识。美国总统特朗普在东盟峰会期间也趁热打铁,表态有信心与中方达成“非常全面的协议”。一时间,外界都在追问,这场博弈里究竟谁赢了,谁又输了?

先看美方抛出的“核心让步”——放弃100%关税威胁。要知道此前特朗普政府曾放言,若中方加强稀土管制,就在11月1日启动这项关税,届时中美贸易战将升级至三倍关税水平,全球供应链都可能被扰乱。但这个看似“大方”的让步,仔细琢磨更像一场自我解围。美国农业部的预测早摆着数据,本国农民因大豆滞销转种玉米后,迎来了4.27亿吨的空前丰收,结果产量过剩导致玉米价格暴跌,不少人不仅赚不到钱还面临亏损。农民群体的不满情绪正在发酵,而这直接关系到共和党的中期选举前景,这种背景下的“让步”更像是被逼到墙角的无奈之举。

编辑

再看中方的稀土管制延期。有人觉得这是放弃了“稀土牌”,这种看法实在太浅。稀土可不是普通商品,钐、钆、铽等中重稀土是制造精密制导武器、隐身装备等军事装备的核心材料,中国在全球供应链中的地位无可替代。美西方早就“谈稀土色变”,这张牌的威慑力不言而喻。延期一年落地绝非妥协,反而暴露了其战略价值——正是这张牌的压力,才让美方收起了极限施压的姿态回到谈判桌。中方等于把“筹码”暂时收回口袋,而非扔掉,一旦美方后续再生事端,这张牌随时能重新祭出,这种收放自如的掌控力,恰恰是实力的体现。

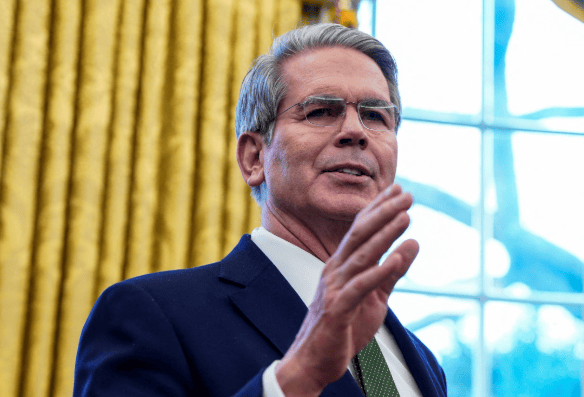

双方的表态更能看出博弈的真实态势。中国商务部副部长李成钢的表述很直接,美方在芬太尼关税、船舶收费等敏感问题上立场强硬,会谈整体氛围十分紧张,但中方维护国家利益的决心绝不让步。这番话点破了关键:中方从未因外界压力动摇底线,所有共识都是在坚守核心利益前提下的务实协商。反观贝森特,从出发前到会谈结束脸色始终凝重,被媒体捕捉到“笑不出来”的画面,联想到上一轮交锋后他曾气急败坏吐槽李成钢,如今再次面对这位对手,其内心的憋屈可想而知。

编辑

所谓“谁赢谁输”的答案,藏在成果的本质里。美方放弃本就不该存在的关税威胁,本质是停止了不合理的霸权施压,对中方而言这是理所应当的结果,算不得“获利”;中方延期稀土管制,是用灵活举措为谈判留足空间,同时保留了后续反制的主动权,也不是“让利”。但从战略层面看,中方显然掌握了节奏——用稀土这一关键资源卡住了美方的“命门”,又以农产品采购缓解了美方的内政压力,既展现了实力,又体现了务实态度。

更值得注意的是那些未明说的细节。美国媒体披露,协议还包括中国恢复大量采购美国大豆、限制芬太尼前体化学品流入美国,以及抖音海外版美国业务所有权转让的最终解决方案。这些内容看似零散,实则都是双方核心关切的回应,但所有共识都还停留在“框架阶段”,需确认最终细节后提交两国元首审议。这意味着真正的考验还在后面,毕竟特朗普政府“变脸快、朝令夕改”早已不是秘密。

编辑

这场会谈最大的意义,是给持续紧张的中美关系踩了一脚“刹车”,但远没到宣告贸易战结束的地步。美方的让步带着强烈的内政驱动,中方的举措则是战略层面的精准调控。若非要论输赢,那些认为可以靠霸权施压获取利益的幻想输了,而坚守核心利益、手握战略筹码、保持战略定力的一方,显然赢得了更长远的主动。至于最终的胜负,还得看后续细节落地情况,不妨让新闻再飞一会儿,毕竟真金不怕火炼,实力才是最后的话语权。