原创 美财长发出威胁,如果中国不解除稀土禁令,美国随时提高对华关税!

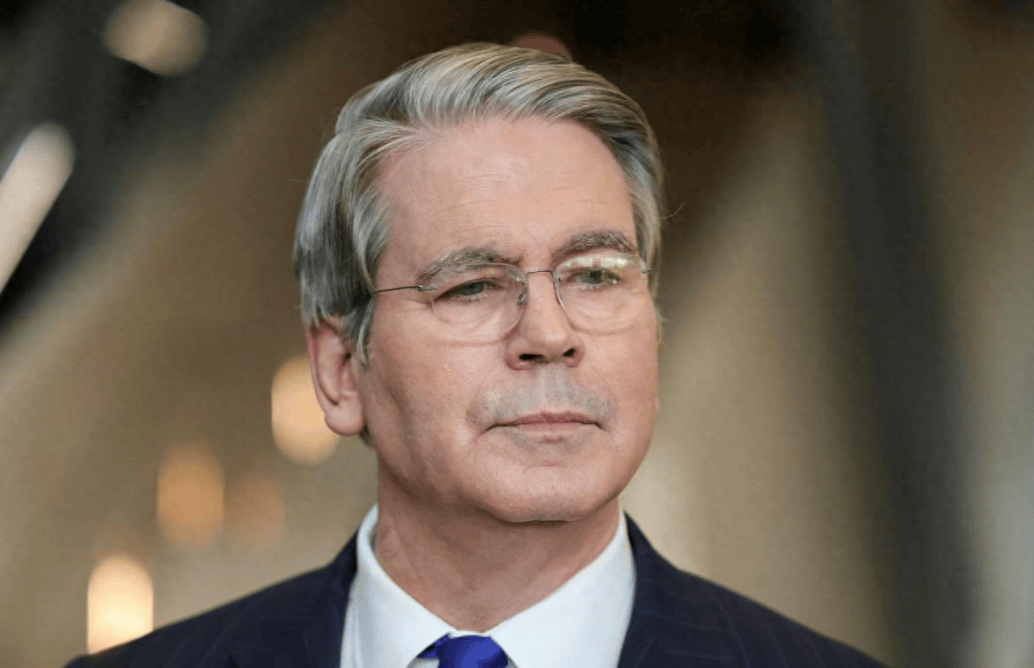

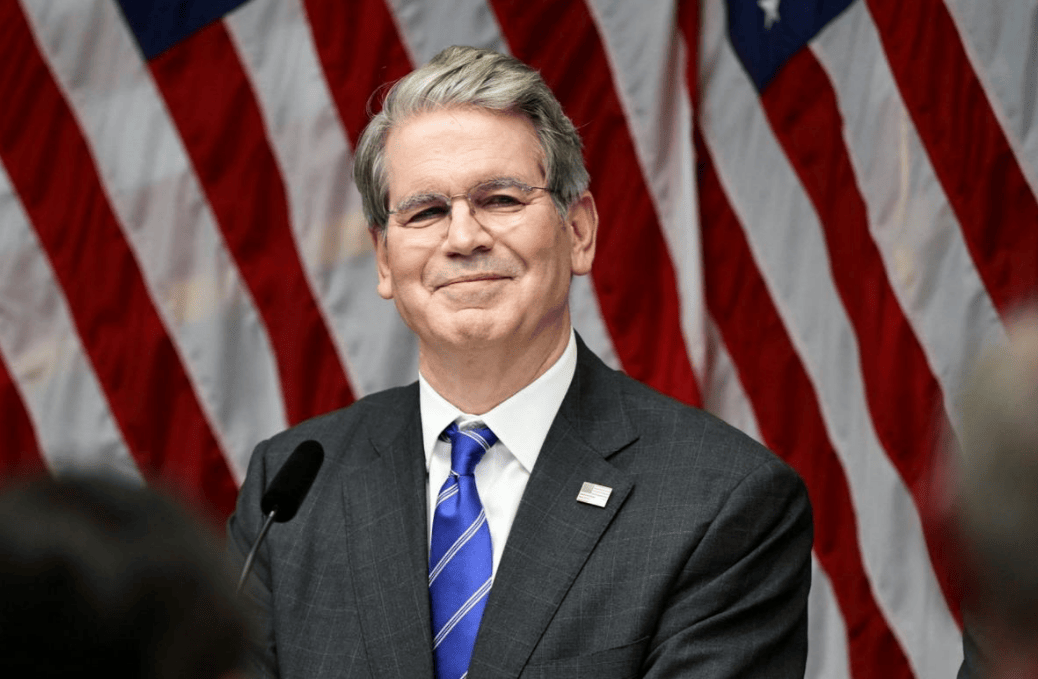

在全球经济的复杂棋局中,稀土资源的争夺似乎成了中美博弈的最新焦点。美国财长贝森特的威胁如同一颗重磅炸弹,震动了国际市场和舆论圈。在他看来,若中国不解除稀土出口禁令,美国将随时准备重新加征关税,而这背后,却隐藏着更为深刻的经济与战略考量。

众所周知,稀土元素是现代高科技产业不可或缺的原料。无论是导弹制导、战斗机发动机、电动车电机,还是芯片和通信设备,都离不开这些小而强大的元素。统计数据显示,中国目前在全球稀土产量中占据近七成,且在加工领域更是拥有超过九成的市场份额。这样的事实,无疑让其他国家对中国的稀土依赖感到不安。

然而,贝森特的威胁并非单纯的口头攻击。10月30日,中国商务部宣布暂停执行稀土与相关技术出口禁令,此举被视为中美领导人于韩国釜山会晤后的贸易缓和信号,意在“促进国际产业链稳定”。可见,中美两国在表面上的较量下,其实暗流涌动。

贝森特在宣称中国“威胁切断稀土出口是重大错误”的同时,还表示美国正在加速推进稀土替代供应链的建设,计划在未来12至24个月内确保新的供应来源。这其中的焦虑可见一斑——美国深知自己在稀土领域的尴尬处境。虽然理论上拥有丰富的稀土资源,但由于技术复杂、污染治理成本高等因素,美国早已将大部分生产外包给中国,因此,重启国内生产线并非易事。

一些业内专家对此表示质疑,认为贝森特的宣言显然脱离实际。国际能源机构的数据显示,就算美国及澳大利亚、加拿大等国增加稀土产能,也难以在短期内填补全球供应链的空白。再加上美国国内制造业的脆弱复苏,以及面对的通货膨胀压力,重新加征关税可能意外地对美国自身造成冲击。

尽管在舆论上双方剑拔弩张,实际上两国间的经济互动却没有完全停止。近期,中国恢复了对美国一部分农产品的采购,而美国也选择延缓某些出口限制的实施。这一现象表明,两国都在努力避免局势失控,希望在竞争中寻求合作的可能性。

从历史经验来看,美国政府频繁使用关税作为谈判工具,但往往难以长期维持。一旦加税,进口成本抬升将直接影响到消费者和制造业,尤其是在当前美国经济复苏乏力的背景下,贝森特的威胁更像是一种策略上的姿态,而非决策上的确定。

中美之间的稀土竞争,不仅仅是两个国家的贸易摩擦,更是全球产业链现实的缩影。在相互依赖与竞争并存的局面下,简单的“脱钩”政策未必能够解决问题。各国在追求经济独立的同时,也必须面对国际合作的必要性。

尽管贝森特对中国的“可靠性”提出质疑,但中国实施的出口管制措施,是在依据国内法律与国际规则下进行的安全审查。这些行动与美国在技术封锁上的政策完全不可同日而语,后者不仅影响到了中美之间的关系,也波及到了整个全球科技供应链。

从某种意义上讲,贝森特之所以频频发声,正是因为美国在这一领域的竞争劣势暴露无遗。虽然表面上看起来美国在不断施压,但真正的目标或许是希望通过这种态度寻求双边关系的稳定。而中国则以克制应对,试图维持合作空间,这种微妙的平衡状态让我们不得不关注未来可能出现的新一轮摩擦。

中美在稀土问题上的较量反映了两个国家之间既有竞争又有合作的复杂关系。在全球化的今天,脱钩并非长久之计,双方只有在竞争中找到共赢之路,才能避免陷入更大的经济困境。未来的道路并不平坦,但唯有携手合作,方能破局前行。