关税逼宫!特朗普对加拿大亮出最后通牒

文︱陆弃

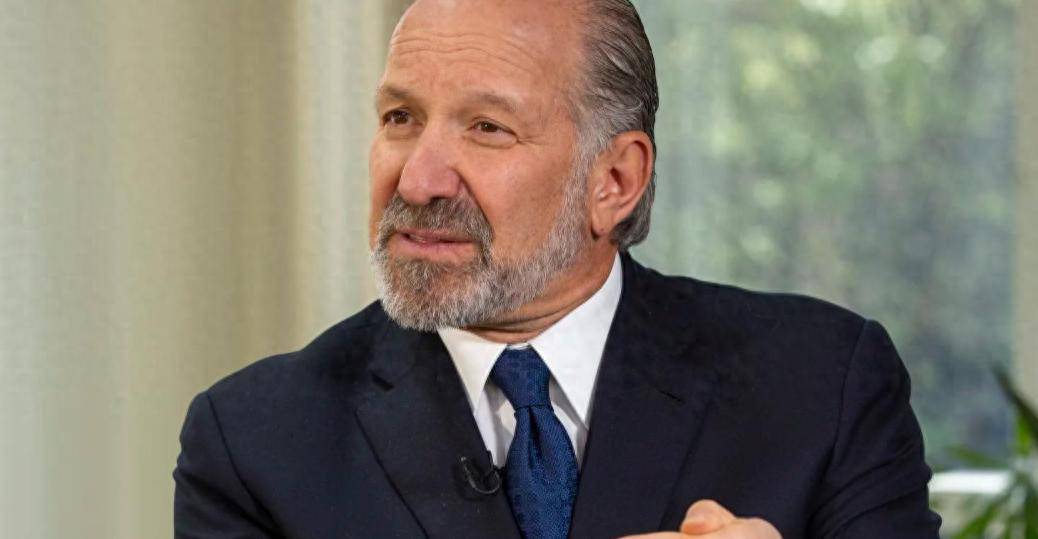

北美自贸区曾被视为“全球最稳固的经济同盟”之一,但在特朗普回归白宫、重启其强硬贸易政策的背景下,美加关系正面临一场空前危机。7月20日,美国商务部长霍华德·卢特尼克对加拿大发出最后通牒:若不开放市场,自8月1日起,美国将对加拿大商品征收高达35%的惩罚性关税。与此同时,加拿大也暗示将采取“强烈反制”。北美新一轮贸易对撞,已箭在弦上。

这不仅仅是特朗普的任性发作,而是他对“对等贸易”的教义式坚持再次上演。特朗普此前多次声称,美国在全球贸易中被盟友“剥削”,而加拿大这个“北方邻居”首当其冲。他指责渥太华未对美国产品开放市场,贸易逆差严重损害美国工人利益。于是,关税成了特朗普惯用的外交武器。不是谈判,不是合作,而是赤裸裸的施压与惩罚。

而这次的35%关税,已经不再是象征意义上的“谈判筹码”,而是全面摊牌的前奏。根据卢特尼克的说法,“除非加拿大市场彻底向美国开放,否则他们将支付关税。”这话不止是说给加拿大听,更是宣告特朗普对所谓“盟友经济豁免权”的终结。对加拿大钢铁和铝产品征收50%的惩罚性关税,进一步验证了这位总统对北美自由贸易协定(USMCA)几乎毫无尊重。

过去的“美墨加协定”被设计为取代北美自由贸易协定(NAFTA),意图构建更加公平、协调的贸易格局。而特朗普本人就曾宣称USMCA是他“谈判胜利的杰作”。但如今,仅仅因为一国未能“按照美国期望开放市场”,这份协议就被摧毁得支离破碎。这不是自由贸易,这是单边主义的胜利,是以规则为手段、以霸权为目的的经济讹诈。

加拿大方面本来计划在7月21日前作出回应,但在特朗普进一步放狠话之后,渥太华显然也陷入权衡之中。按照加拿大总理马克·卡尼的原计划,如果谈判无果,将采取反制措施。 但眼见8月临近,报复清单迟迟未能公布,外界担忧加拿大是否正在重演“2018年式的软对抗”:一边抗议美方施压,一边被迫接受不平等条款。

如果加拿大退让,特朗普将收获一次“贸易胜利”的战术样本。接下来,他完全可以用同样的逻辑对付欧洲、日本、甚至墨西哥与韩国。而若加拿大强硬回击,这场美加贸易战不仅会撕裂北美经济,也将动摇西方联盟内部本就脆弱的信任基础。

这不仅是关税问题,更是特朗普对“经济国家主义”的重新灌输。在他的逻辑中,没有所谓“全球合作”,只有“美国优先”。 凡不利于美国制造业、不符合美国利益的贸易安排,统统都是“失败协议”,都必须推倒重来。而盟友也不例外:加拿大、欧盟、日本,一个个都得接受新的“特朗普规则”。

问题是,加拿大真的是“恶意保护主义者”吗?美加之间的贸易长期平衡互补,能源、汽车、农产品、高科技领域的互动密不可分。但在特朗普的世界观里,任何美国出现赤字的地方都是“被欺负的证据”,他不管宏观结构、不计长期利益,只要“美国吃亏了”,就必须反击。这种思维在选民眼中简单粗暴却“有效果”,对商界和盟友而言却是战略浩劫。

而特朗普的对等关税政策并不符合《美墨加协定》的精神甚至字面规定,这份新协议本应在关税互免的基础上运作,如今却变成了特朗普打压“违背意愿国家”的棍棒。他嘴上说要修复贸易失衡,实际上是在摧毁规则本身。外交关系因此沦为利益交换的筹码,而经济合作变成了零和博弈。

更深层的问题是:特朗普的“经济胁迫主义”是否正在成为美国外交的主旋律?他对华征税,对欧制裁,对加施压,一切都在向世界传递一个信号,只要你和我做生意,你就得接受“美国至上”的逻辑。没有谈判余地,没有妥协空间,只有服从与惩罚。

美国早已不是那个推行“全球化、自由市场”的代言人。 特朗普把关税工具化,把国际协定边缘化,把国家机器私有化,为自己选民收割“贸易胜利”的果实。但他收割的却是整个国际经济秩序的信用与稳定。

加拿大会退缩吗?也许不会。 毕竟,面对50%的钢铝关税,渥太华已经在讨论反击措施,并推迟决定,正是为了争取更有力的外交筹码。如果加拿大最终采取报复,美国中西部多个依赖加拿大市场的行业将首当其冲。农产品、能源、汽车零部件、零售品,这些都可能被加拿大列为反击清单的核心目标。

然而无论加拿大是否还击,8月1日之后,美加关系将不复从前。 北美自由贸易体系的裂缝已无法掩盖。特朗普用一纸关税令把“盟友”重新推向了冷战式对立状态,摧毁的不只是经济规则,更是西方自我标榜的“团结一致”。

在这场看似“惩罚加拿大”的关税战背后,真正被惩罚的,是全球信任美国的贸易伙伴,今天是加拿大,明天可能就是你。特朗普正在让世界明白:与美国做生意,不再是共赢,而是一场随时可能被收割的博弈。