原创 美国财长请求网开一面,只要中国推迟稀土管制,美国愿意延长关税休战期

最近,中国与美国的稀土争端引起了全球广泛关注。特别是在美国政府对中国新出台的稀土出口限制做出反应时,显现出一种明显的焦虑情绪,甚至可以说到了“急眼”的程度。这场围绕稀土资源展开的博弈,已经不仅仅是两国之间的贸易冲突,更深刻地涉及到地缘政治、科技竞争和产业安全等多重层面。

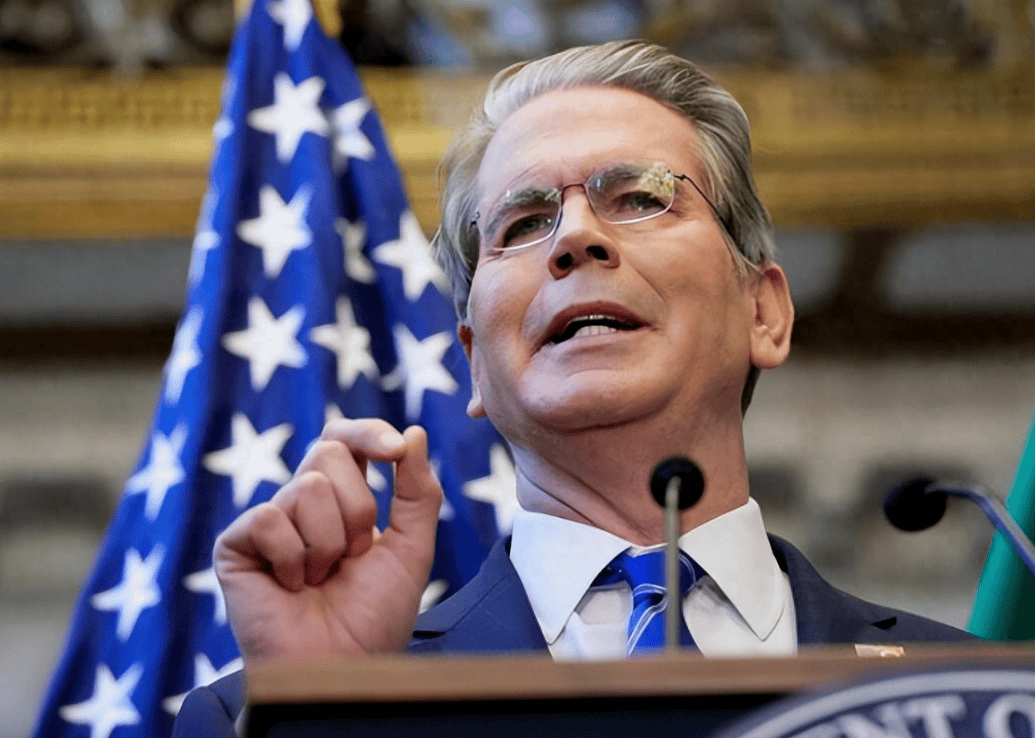

美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔频繁向中国发声,显示出他们对中国稀土出口限制的极大忧虑。贝森特在10月15日的新闻发布会上,将中国的出口管制描绘成一种“对抗全世界”的行为,似乎试图通过这种说法来激起美国盟友的共鸣,联合对中国施加压力。然而,稀土资源在现代工业中至关重要,并非可有可无的商品。换句话说,美国的威胁并不足以改变稀土在全球供应链中的重要地位。

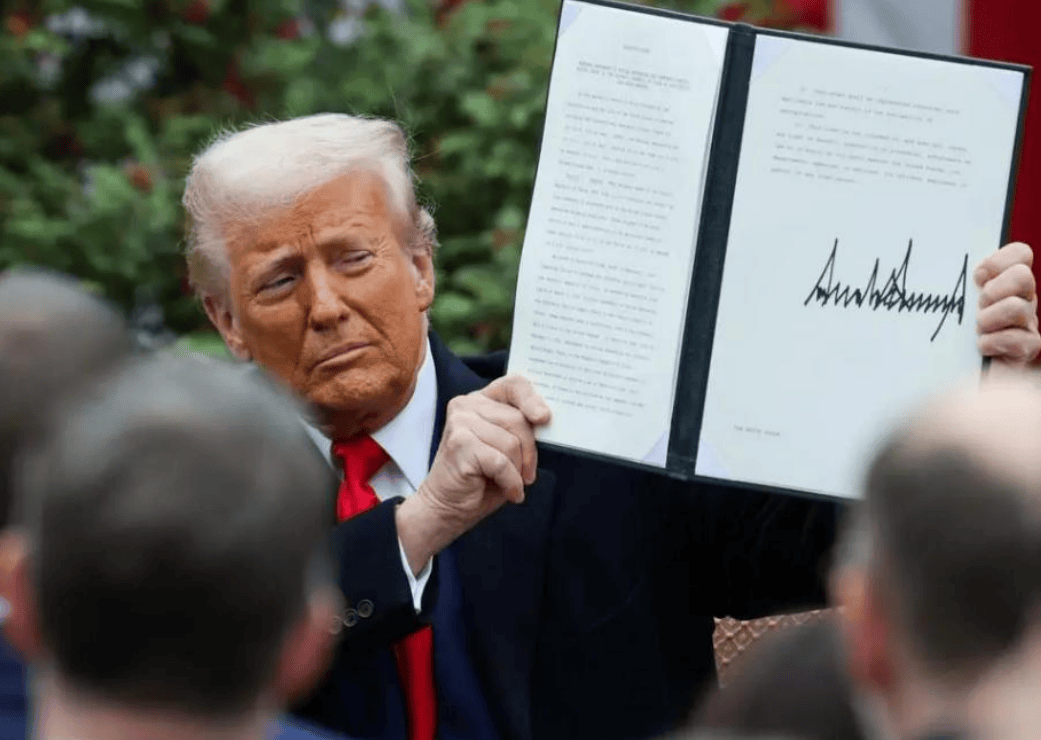

在这种背景下,美国通过关税施压的策略显得尤为薄弱。尽管贝森特提到,有大约85名参议员支持对中国征收高达500%的关税,但这种高关税的威胁是否能付诸实践,还未可知。过去的贸易战让美国已经失去了再次使用“关税武器”的优势,反而可能使得这一手段失去了其原有的威慑力。因此,所谓的“关税大棒”如今已不再具备足够的分量。

与此同时,贝森特也向中国伸出了“延长关税豁免”的橄榄枝,试图用温和的态度来促使中国做出妥协。然而,这种“进三步退两步”的策略,显然低估了中国的战略定力。中国在国际舞台上表现出更加成熟稳重的姿态,并未急于回应美方的言辞,而是选择稳步推进这场博弈。

如今,中美的竞争已不仅仅局限于贸易领域,而是逐步渗透到科技和产业链的方方面面。可以说,现在的中美关系已经进入一种复杂的“分手期”,在这一过程中,双方正在重新审视各自的战略部署。

实际上,稀土问题只是这场中美博弈的一个切入点。美国试图通过加强在稀土供应链中的影响力,削弱中国在科技和产业领域的竞争优势。然而,中国在这一领域的优势并非一蹴而就,稀土虽然数量不多,但却是国家安全和经济发展不可或缺的重要资源。如果美国试图通过单边施压迫使中国让步,无疑是低估了中国的决心。

同时,中国多次声明,稀土新规并不是为了限制民用市场,而是为了确保国家安全。这一立场也揭示了美国频繁指责中国“敌对”的根源:他们在市场与国家安全之间存在双重标准。世界上并不是只有一种声音,实际上,中国的做法是在维护国际规则,避免稀土资源被滥用。

美国“软硬兼施”的策略,某种程度上也暴露了其内心的焦虑。当贝森特提出“延长关税豁免”作为谈判筹码时,这无疑是一种急功近利的表现。美国已经意识到,在面对中国时,单纯的强硬政策已经难以奏效。

然而,美国必须清楚的一点是,中国愿意为双边关系的稳定做出努力,但这并不意味着中国会无条件屈服于压力。中国的态度始终是希望通过公平、公正的方式解决争端,而非一味迎合美国的要求。只要中美之间保持沟通,就始终有可能找到解决问题的办法。

同时,中国在面对美方制裁和威胁时,展现了坚定的决心与全局观。从全球来看,稀土在市场中的关键地位并不会因为美国的威胁而改变,反而在未来的产业布局中,稀土将继续发挥着重要作用。

中美之间的博弈还将继续深化。如何平衡各方利益,在竞争与合作之间找到新的平衡点,将是两国政界人士需要认真思考的问题。即将在高层峰会上展开的政策讨论,或许会成为中美外交的一个重要焦点。