原创 八路军的大生产有多牛?八路军会餐吃肉,饿肚子的鬼子很崩溃

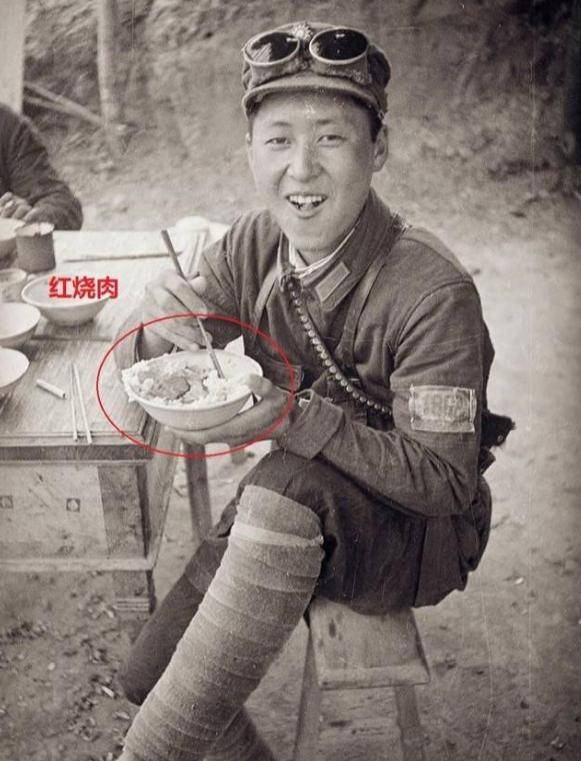

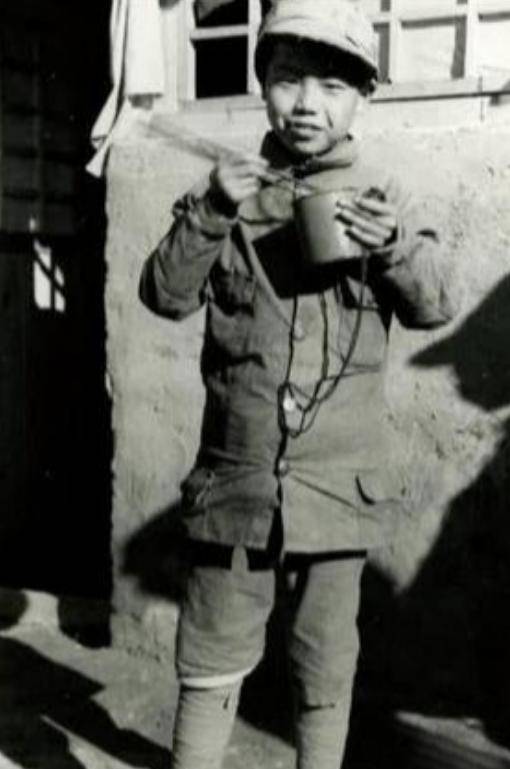

许多人认为,八路军在抗日战争期间的生活条件十分艰难,甚至有传闻称他们常常饿肚子与日军作战。然而,实际情况可能并不像大家所想的那样悲惨。事实上,八路军不仅有严格的食物供应标准,而且在战争后期,部队还能够定期食用肉类,某些时候,他们的伙食水平甚至优于日军。

与国民党军队因腐败导致的军粮问题不同,八路军是如何确保后勤供应稳定的呢?要弄清楚这一点,我们必须了解八路军在抗战期间如何规划和执行其后勤体系。

后勤保障在战争中至关重要,正如一句俗话所说:“兵马未动,粮草先行。”每一场战争的胜负,往往取决于后勤保障。八路军对此有深刻的认识,并且建立了一个完善的后勤保障系统。1937年,经过改编的红军正式成为八路军,并建立了两套完整的后勤供应体系。从师级到连级,每个层级都有专门的后勤部门来负责供应:师级设有军需处和军医处,团级有供给处和卫生队,营级设有专职供给员,而连级则有司务长来负责具体事务。

当八路军各部队奔赴华北各战线时,后勤部门已经提前部署好了相关工作,设置了多个供给兵站和物资转运站,以确保前线部队的基本需求能得到及时满足。例如,后勤部门要求每位士兵在出发前携带3天的熟食和足够几天食用的粮食,同时还会根据需求调配其他重要物资如武器、弹药和被服等。为了确保物资供应的稳定,八路军迅速建立了多个供给总站,例如129师的总站设在山西屯留,120师的总站设在山西汾阳。此外,在潼关地区,专门设立了接收站点,用于接收来自南京、武汉、西安等地的物资。

到1937年11月,晋察冀军区在山西五台县的耿镇建立了供给部门,紧接着,八路军在河北多个县设立了物资采购点、办事处和转运站。简单来说,后勤部门的目标就是保障每一位战士不仅有饭吃、衣服穿,还能根据战事的变化调整供应策略。

1939年,八路军成立了后勤部,统一指挥各部队的后勤工作。1940年初,八路军发布了《八路军供给工作条例》,进一步完善了后勤供应制度。正是凭借这套完备的后勤保障体系,八路军的战士们在前线不仅能吃饱,甚至能享用到肉类。

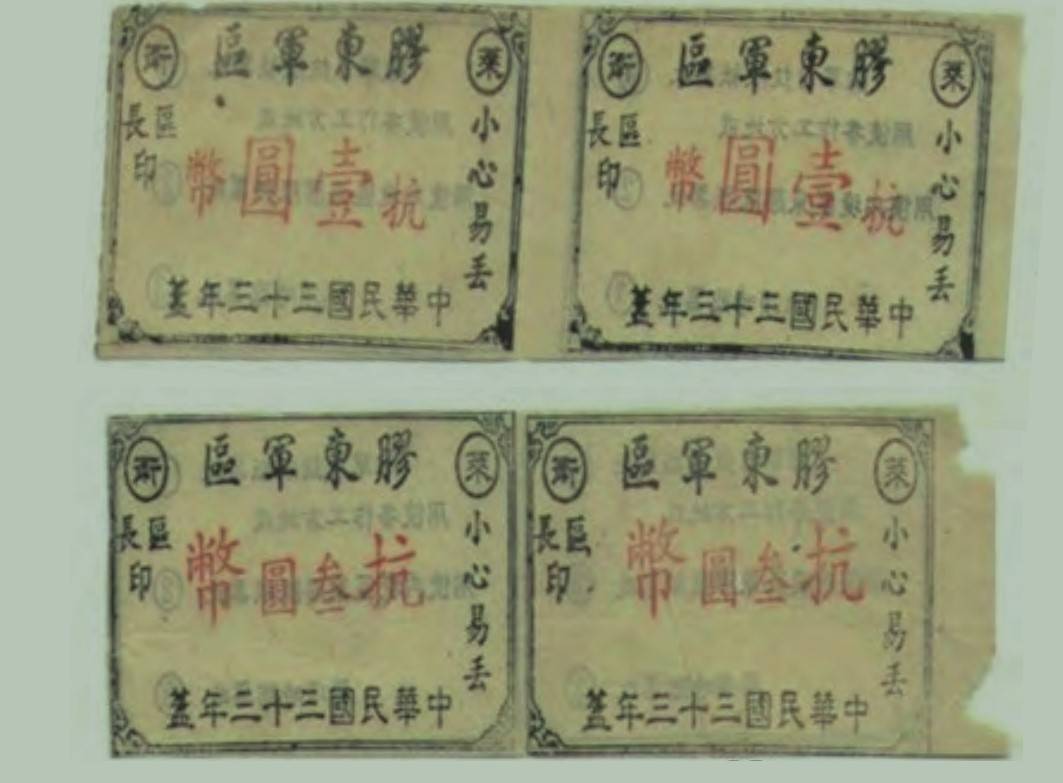

当然,八路军的供应标准会根据不同时期的情况发生变化。总体来说,八路军的供应标准是随着抗战形势的变化而不断调整的。1937年,八路军的津贴标准为每位战士每月2元到5元(法币而非银元)。在伙食方面,作战部队与后方部队的标准有所差别。前线士兵的日常口粮为1.5斤,而后方部队的标准则是1.25斤,同时每人还会获得5分钱的菜金。

到了1938年,随着抗日根据地的逐步建立,八路军的伙食开始有所改善。除了每日1.5斤口粮外,每位战士还会得到1斤蔬菜,油盐和肉类的供应也逐渐增加,每人每天供应3钱油盐和3钱肉类。这意味着,八路军的战士们不仅能够确保基本的食物供应,部分战士甚至能享用到肉。然而,由于前线部队常常因战斗需要转移,实际的物资供应有时并未能完全跟上战斗的进程。

与其他地区相比,晋西北的经济状况相对贫困,因此该地区的八路军部队供应条件较差。例如,在晋西北的八路军士兵每年只能获得一套单衣,而棉衣通常每两到三年才会发放一套。而在山东、冀中等地区,由于物产丰富,部队的供应条件相对较好。

然而,随着战争的推进,抗日根据地的物资供应面临了诸多困难。尤其是在陕甘宁边区,自1939年起,受到国民党顽固派的封锁,导致边区的后勤供应变得异常艰难。加上自然灾害的影响,粮食产量大幅下降,部队的供应形势更加严峻。

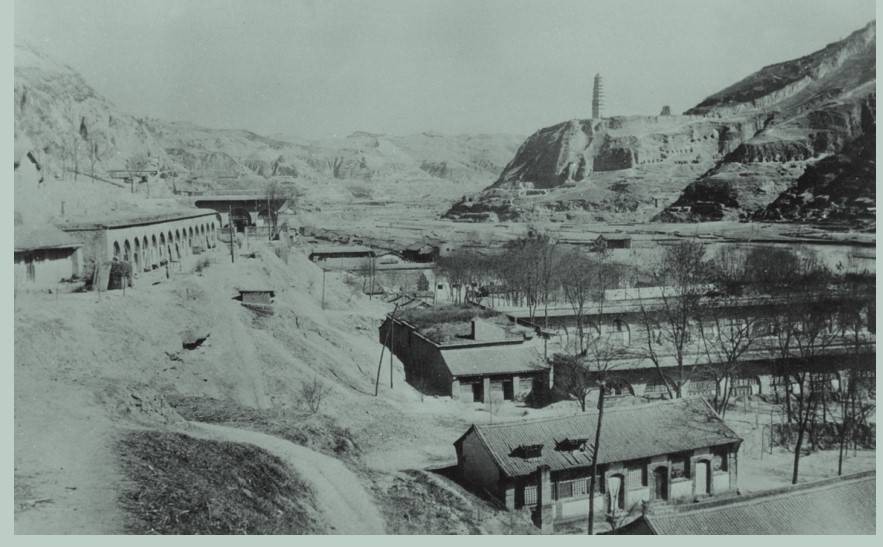

为了应对这一危机,八路军发起了大生产运动。359旅便是这一运动的典型代表,他们在南泥湾开垦了大量土地,从1941年到1943年,成功开垦了13.8万亩土地,粮食的自给率达到了100%。此外,359旅还开设了纺织厂、肥皂厂等工厂,增强了部队的自给能力。

整个陕甘宁边区的生产情况也得到了显著改善,1943年,边区开垦的土地面积达到了20万亩,粮食和蔬菜的产量大幅提高,甚至开始养猪并发展手工业,极大地缓解了物资供应的压力。其他抗日根据地,如太行根据地、冀东地区等,也开展了类似的大生产运动,逐步提高粮食产量,确保了部队的后勤保障。

通过这些努力,八路军的后勤供应得到了有效的提升,战士们不仅能够吃得饱,还能定期享受到肉类的供应。与之对比,日军的后勤保障逐渐陷入困境。随着抗战进入后期,八路军不断反击,日军的后勤体系逐步崩溃,而八路军却逐渐壮大,最终战胜了侵略者。

综上所述,八路军在抗战中的成功,离不开其强大的后勤保障和大生产运动。这些因素共同推动了八路军的壮大,使其最终能够在漫长的抗战中战胜强敌,也证明了持久战的真正精髓。