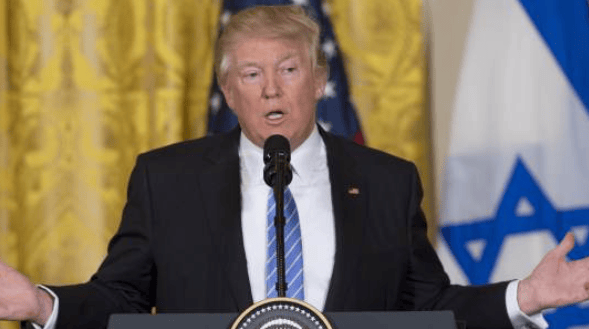

原创 关税战正式开打?特朗普这下气破防了,一记绝招直击七寸,要给拒接电话的莫迪一个教训

据报道,美国对印度加征的额外25%关税已经落地,叠加原有关税,总税率顶到50%,直接把印度扔进了美国关税表的“最高档”。美方话术是贸易失衡和“俄印石油”的合题,印度的回应不含糊,外交部长回击“毫无道理”,总理莫迪在集会上公开承诺要扛住压力,优先照顾小企业和农民。

与此同时,特朗普提名他的“长期挚友”、被马斯克骂过“毒蛇”的塞尔吉奥·戈尔出任驻印大使,外加南亚及中亚特使的帽子,等于把谈判通道装上直连白宫的“硬线”。再往前推几天,曝出莫迪四次拒接特朗普电话的段子,配合白宫取消新德里第六轮谈判安排,场面一下从“拉拢伙伴”变成“强压对手”,剧情翻得干脆。

关税层面,生效日已过,美国官方与主流媒体对影响范围的估计并不乐观,印度官方自己也承认,对美出口里超过一半的品类会被打疼。智库给出更具体的划分,纺织、珠宝、皮革、食品、汽车这些劳动密集型行业承压最重,价格敏感、利润薄、替代多,碰上50%总税率,商业可行性立刻打折。

印度出口组织估算,约55%的货物会出现30%-35%的价格劣势。投行模型更直白,印度增速可能被拽掉1个百分点,国内就业面临连锁反应。更扎心的一条来自“全球贸易研究倡议”(GTRI):特定受影响行业出口额或许暴跌70%,从602亿美元缩水到186亿美元,这个数即便有争议,也足够用来丈量恐慌。

美国这边就很干净了吗?也不。三分之二的大型美企在印度有业务,打造“友岸外包”的企业,早把印度当成中国以外的重要拼图。关税墙抬到50%,不仅印度出口难受,美国进口商成本也要“爆仓”,消费端会替账单埋单,供应链重构会被迫减速,某些环节甚至要回头路。更讽刺的是,美国还特意给药品、部分电子产品留了口子——不是不想打,是打不得。这句话等于承认,美国对印度的产业依赖并非一句“去风险”就能切断。

除此之外。特朗普亲自参与舆论场的每一次“揭伤疤”,都在给对方制造“下不来台”的心理成本。

另一招是“舆论点穴”。印巴空战的旧案被反复拿出来“改口”——从6架到7架。客观说,战损数字的权威统计暂无相关信息,外界能确认的,是特朗普反复用“被击落的战机”踩莫迪的痛点,引导国内受众形成“我们在掰正真相”的印象。这招对印度社会心态杀伤力大,不仅触碰国家荣誉,也压着莫迪的安全叙事开火。配套的,是特朗普在社交媒体上定义谈判前提:印度要自己选,是“结束战争的选择”还是“继续承压”。把复杂的经贸博弈简化为“顺从—对抗”的二元问题,这是典型的特朗普式动员语言,有利于在国内摆出强硬人设,不利于在对外留下折中空间。

美国的算盘也不难看懂。特朗普要的不是“公平贸易”,而是贸易顺差和战略主导权。关税大棒挥下来,不只是为了逼印度买美油、加大对美投资,更是要让莫迪明白,没有美国市场的“接盘”,印度的出口增长会立马失速。美国还豁免了药品和电子产品等关键领域的关税,自己离不开的就先留着,这种精打细算的“选择性打击”,正是特朗普一贯的谈判风格。

有趣的是,这场关税大战还牵动了全球资本和地缘政治的神经。印度靠近俄罗斯,继续进口俄油,对美国“洗衣店论”嗤之以鼻,但美国的压力让印俄能源合作也变得更加敏感。美方已经取消第六轮贸易谈判,指责印度,还暗示印度在大国博弈中“脚踩两条船”。印度则在加紧布局和更多国家的贸易网络,希望靠多元化分散风险。两边打得不可开交,短期内谁也不可能服软。

从国际舆论看,这次特朗普真的是气破防了。电话打不通,关税下狠手,连驻印大使都要换成自己最信任的“强硬派”,就是要给莫迪一个“教训”。但印度不是软柿子,莫迪政府表面吃亏,内里却在加快调整战略,力保农民、小企业和制造业的底盘。印度媒体甚至把这场关税危机当成倒逼自己加速产业升级的机会,要把“危”变成“机”,把出口重心从美国转向其他新兴市场。