原创 超视距空战,为什么能被巴基斯坦空军玩出花来?

2025年4月,印度控制的克什米尔地区遭到武装分子袭击,造成多人死亡,印度将责任归咎于巴基斯坦。5月7日,印度空军启动了“朱砂行动”,从本国领空发射导弹打击巴基斯坦目标,原本计划避免直接冲突。然而,巴基斯坦空军迅速反击,利用远程导弹击落了多架印度战机,包括先进的阵风战机。

巴基斯坦宣称击落了五架印度飞机,其中三架为阵风战机,另外还有苏-30MKI、米格-29战机以及一架无人机。印度则声称成功摧毁了若干武装据点。尽管如此,美国和法国的官方确认,至少有一架阵风战机被击落。整个冲突中,双方未跨越边界,导弹的射程都在百公里之外,属于典型的超视距空战。

超视距空战的概念早在越南战争时就有出现。当时,美国空军使用麻雀导弹,射程可达50多公里,但命中率很低,因为导弹必须依靠发射机持续锁定目标,而一旦飞行员机动,就容易失去锁定。海湾战争中,美国使用了AIM-120导弹,射程标称80公里,但实际射程往往只有40公里左右。

导弹射程的理论值往往存在水分,实战中受限于导引技术。苏联曾研发过KS-172导弹,号称射程达400公里,主要用于对付轰炸机这类机动性较差的目标,机动性强的战斗机容易甩掉这类导弹。

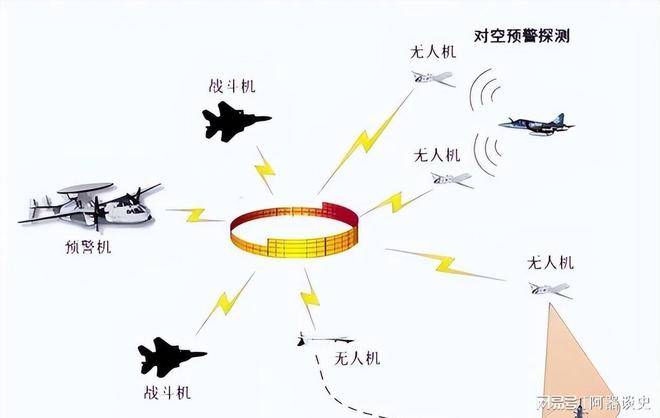

那么,巴基斯坦空军这次为何能在超视距空战中占得上风?答案在于他们的整体作战体系。巴基斯坦空军装备了中国产ZDK-03预警机、歼-10CE、JF-17 Block3战机,以及PL-15E导弹,这些装备联合起来形成了高效的作战网络。预警机和地面雷达探测到目标后,通过数据链将信息传递给战机,战机发射导弹后无需再控制,由预警机继续导引,这种“发射—导引”模式让巴方战机的雷达不用长期开启,减少了被印度阵风电子战系统干扰的风险。

PL-15E导弹的射程标称为145公里,但在实战中,巴基斯坦成功打出了181公里的击落距离,创下了新纪录。这得益于整体作战体系的配合,而不仅仅是导弹本身的性能。与此对比,印度空军的阵风、苏-30、米格-29等战机来源各异,兼容性较差,导致了行动中的信息整合不畅。

巴基斯坦空军的优势还在于其训练和战术策略。巴方空军专注防御,协同作战快速,三军联合指挥使得反应迅速。而印度空军面临多线作战,战术整合较慢,BVR(超视距)导弹如R-77的射程较短,在面对PL-15时处于劣势。巴基斯坦的JF-17战机成功发射PL-15E导弹,击落了一架米格-29,创造了JF-17实战空对空击落敌机的第一例。

回顾历史,巴基斯坦空军在与印度的多次冲突中,总是略占优势。1965年,他们用F-86战机击落印度的猎人机;1971年,两国的空中较量势均力敌;2019年巴拉科特事件中,巴基斯坦用AIM-120C导弹击落印度米格-21,虽然印度声称击落了巴方F-16,但并未提供证据。

此次2025年冲突中,巴基斯坦空军升级了装备,尤其是在导弹技术上获得了更大的进展。PL-15E具有主动雷达导引系统和双脉冲发动机,抗干扰能力强,因此能够有效对抗印度阵风的电子战系统。巴基斯坦发射导弹时,雷达功率较低,提前预警系统未能及时触发警报,从而取得了先发制人的优势。

与印度不同,巴基斯坦空军专注于单一对手——印度空军,因此其装备统一且作战体系更加紧密。中国为巴方提供了整套的技术支持,使得巴基斯坦能够实现装备的高度整合,数据链的顺畅协同。相比之下,印度空军装备来源杂乱,体系整合困难,训练和战术的执行也较为分散。

巴基斯坦的胜利不仅依赖于技术,还在于战术、训练和信息系统的优势。巴基斯坦的空军通过数据链和高效的作战体系,能够在现代空战中获得优势,而印度则在情报和准备上出现了失误。冲突持续了四天,造成了双方大量伤亡。

停火后,美国和法国进行了调解,巴基斯坦公布了击落印度战机的详细数据,印度尽管否认,但也确认了其损失。未来,印度可能会加速研发国产导弹,如阿斯特拉Mk2,以提高射程并应对超视距空战中的不利局面。巴基斯坦则可能继续深化与中国的合作,提升JF-17和F-16战机的作战能力。

这场冲突给全球空军带来了重要启示:现代空战已不仅仅是单机对决,而是综合作战体系的较量。巴基斯坦通过有限的资源发挥了最大的作战效能,而印度空军尽管拥有较多的飞机和预算,但由于整合不力,容易在实战中失误。未来的空战将更加依赖远程导弹和无人机,减少传统肉搏战的风险。

总体而言,这次冲突展示了巴基斯坦空军如何通过精兵策略和有效的作战体系击败装备更为庞大的对手。对印度来说,这是一次深刻的教训,未来需要加强空军作战体系的建设。