量子时代双刃剑:加密之盾与破译之矛

当计算不再满足于0和1,当窃听变得不可能,我们正迈入一个充满无限可能与挑战的新纪元。

在柏林,德国联邦信息安全办公室负责人阿恩·肖恩博姆近日宣布,德国政府正在斥资数亿欧元推进后量子加密迁移项目,计划在2026年前将所有关键通信系统升级至抗量子计算攻击的水平。

这一行动背后,是全球对量子技术既期待又警惕的复杂心态——量子计算机有朝一日能轻易破解当今最坚固的加密堡垒,而量子加密通信则承诺打造无法被窃听的绝对安全网络。

量子世界的基石:从比特到量子比特

要理解量子技术的革命性,我们首先需要明白传统计算机与量子计算机的根本区别。

经典计算机的比特就像一盏开关——要么是开(1),要么是关(0)。所有计算都建立在这种非此即彼的二进制逻辑上。

而量子比特则如同一枚旋转的硬币,在它停下来之前,你无法确定它是正面还是反面。更神奇的是,这枚硬币可以同时处于既是正面又是反面的“叠加状态”。

量子比特的状态可以用公式 |ψ〉 = α|0〉 + β|1〉 表示,其中α和β是复数,满足 |α|² + |β|² = 1。当我们测量量子比特时,它以 |α|² 的概率坍缩为 |0〉,以 |β|² 的概率坍缩为 |1〉。

量子加密通信:打造无法窃听的通信通道

量子加密通信,更专业的叫法是量子密钥分发,其核心目标不是直接传输加密信息,而是在通信双方(通常称为Alice和Bob)之间安全地共享一个随机的秘密密钥。

安全性基石:量子力学两大定律

量子不可克隆定理保证了一个未知的量子态不能被完美复制。任何复制尝试都会改变原始状态。

测量坍缩原理指出对量子系统进行测量会不可避免地扰动该系统。对于一个处于叠加态的量子比特,一次测量会使其坍缩到一个确定的基态。

这两条定律共同作用,使得任何窃听行为都会在量子通道上留下不可磨灭的痕迹。

BB84协议:量子加密的经典实现

让我们通过最著名的BB84协议,看看量子加密如何在实际中工作:

1. 编码发送:发送者Alice随机生成一个比特序列,并为每个比特随机选择两种编码方式之一(如“垂直/水平”方向或“45度倾斜”方向)来制备光子态,然后发送给接收者Bob。

2. 随机测量:Bob对每个收到的光子随机选择测量方式进行测量。关键在于:只有当他的测量方式与Alice的编码方式匹配时,他才能得到正确的比特值。

3. 基比对:通过公开信道,Bob告诉Alice他对每个光子使用的测量方式(但不透露结果),Alice则告知Bob哪些测量方式是正确的。双方丢弃所有不匹配的比特,保留下的比特就构成了初始密钥。

4. 窃听检测:Alice和Bob从密钥中随机选取部分比特公开比较。如果错误率异常高,就证明有窃听者Eve存在——因为Eve的测量行为会改变光子的量子状态。

这里的美妙之处在于:即使使用不安全的公开信道进行基比对和窃听检测,最终密钥的安全性依然由量子力学定律保证。

量子计算机:计算能力的量子飞跃

如果说量子加密通信是守护信息安全之盾,那么量子计算机则是可能粉碎传统加密体系之矛。

量子计算的三大法宝

量子叠加使得N个量子比特可以同时表示2^N个状态。一个50量子比特的系统可以同时处于超过1万亿个状态的叠加中,理论上可以并行处理海量数据。

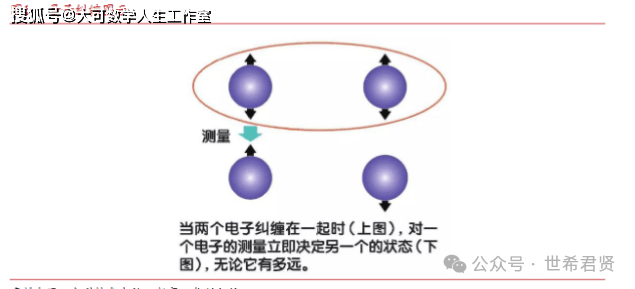

量子纠缠是一种神奇的量子关联,使得两个或多个量子比特的命运紧密相连。测量一个纠缠量子比特会立即影响另一个,无论它们相距多远。爱因斯坦曾称这种现象为“鬼魅般的超距作用”。

量子干涉通过精心设计的量子算法,让代表错误答案的路径相互抵消,而代表正确答案的路径相互增强,从而在测量时以高概率得到正确结果。

量子计算机如何工作?

量子计算机的运行流程与经典计算机有本质区别:

1. 初始化:将量子寄存器制备到所有可能计算状态的叠加态。

2. 量子门操作:通过一系列量子逻辑门操作量子比特,这些操作同时作用于叠加态中的所有分量,实现量子并行计算。

3. 干涉放大:利用量子干涉效应,放大正确答案的概率幅,减小错误答案的概率幅。

4. 测量:测量量子寄存器,以高概率得到问题的解。

量子优势:不只是更快,而是不同

量子计算机并非在所有问题上都优于经典计算机,但在特定领域具有指数级加速潜力:

· Shor算法:可高效解决大数分解问题,理论上能破解广泛使用的RSA公钥加密系统

· Grover算法:对无序数据库的搜索速度平方级优于经典算法

· 量子化学模拟:可精确模拟分子和材料性质,有望推动新药研发和新材料设计

· 优化问题:在物流、金融等领域的复杂优化问题上可能有突出表现

现实挑战:从理论到实践的巨大鸿沟

量子技术虽然前景广阔,但走向实用化仍面临严峻挑战。

量子计算机的技术瓶颈

退相干是量子计算的头号敌人。量子态极其脆弱,极易与外部环境相互作用而导致叠加态被破坏。维持量子相干状态需要极端环境——接近绝对零度的温度和完美的隔离。

量子纠错由于量子不可克隆定理,量子信息不能简单复制。量子纠错需要将1个逻辑量子比特编码到多个物理量子比特中,可能需要数千个物理量子比特才能形成1个稳定的逻辑量子比特。

** scalability**将几十个量子比特扩展到数百万个可用于通用计算的量子比特,是工程上的巨大挑战。目前各国科研机构和科技公司都在这一领域激烈竞争。

量子加密通信的实用化挑战

量子密钥分发虽然技术相对成熟,但也有其局限性:传输距离受限于光纤中的损耗和噪声,目前最远可达数百公里;密钥分发速率还有待提升;系统成本高昂,大规模部署仍有经济压力。

未来展望:量子时代的新平衡

量子计算机与量子加密通信构成了一种有趣的平衡——一方是矛,一方是盾。

当前的主流公钥加密体系(如RSA、椭圆曲线加密)在量子计算机面前变得脆弱,这促使全球加紧后量子密码学研究——开发即使在量子计算机存在下也能保持安全的经典加密算法。

与此同时,量子密钥分发提供了另一种思路——不依赖计算复杂度,而是依靠物理定律保障安全。这两种技术路径可能会在未来共存互补。

迎接量子时代

量子技术不仅仅是实验室里的新奇玩具,它正逐步走向实用化,可能在未来10-20年内深刻改变信息安全、药物研发、材料科学和人工智能等诸多领域。

对于普通公众而言,理解量子技术的基本原理和潜在影响至关重要。我们正站在一场技术革命的门槛上,这场革命可能会重新定义计算的极限和安全的边界。

无论是打造坚不可摧的加密之盾,还是锻造无坚不摧的破译之矛,人类智慧在量子世界的探索正在开启信息时代的新篇章。在这个新时代里,唯一确定的是,不确定性的量子特质将成为我们构建更安全、更智能世界的基石。