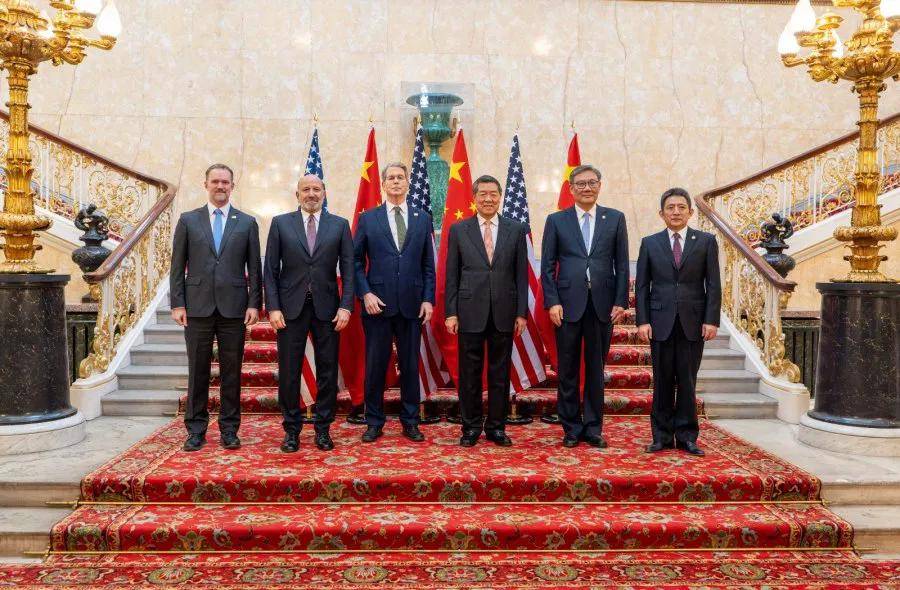

原创 中美会晤结束,时间低于预期,特朗普称达成共识,下令下调关税

根据联合早报的报道,10月30日,在韩国举行的中美元首会晤已经结束。会后,特朗普表示此次与中国领导人的会晤“非常棒”,并提到经过1小时40分钟的商讨后,双方达成了共识。

据悉,会议的主要议题包括稀土、大豆、科技松绑、关税以及美国对台湾的立场等问题。根据这些议题所涉及的细节,按理说,商讨时间应该不会很短。特朗普在10月29日参加李在明主持的欢迎晚宴时曾表示,次日的会晤可能会持续3到4个小时,并表示他会以关税问题作为交换,寻求与中国达成共识。

然而,实际会谈时间却远低于预期,几乎只有特朗普预期时长的一半。这一现象引发了人们的深思。从会谈的时间来看,可以得出两种可能的结果。

第一种可能是,中美在此前的马来西亚吉隆坡会谈中已经就贸易问题达成了初步共识,此次会晤仅仅是对之前结果的一次确认,最多做出一些细节上的调整,因此会谈时长才如此之短。第二种可能是,双方在此次会谈中无法做出让步,尽管在某些细节上达成了一些共识,但在大方向上始终未能统一,导致谈判未能继续,只好匆匆收场。

从过去几轮谈判中,中美双方一直展现出“互不相让”的态势,因此即便谈崩也不至于令人意外。高关税本身就具有不可持续性,这一点在今年4月已经得到了验证,因此不再需要多言。

目前尚未公布更详细的会谈结果,具体情况仍不得而知。不过,从会后双方的表现来看,这次会晤的气氛相对较为积极。特朗普已经下令将对华芬太尼的关税下调至10%,而中国也重新启动了对美国大豆的采购订单。

从目前披露的消息来看,这次中美元首会晤对缓和两国之间日益紧张的竞争气氛起到了很大作用。中美双方释放出的“各退一步”的信号无疑给国际社会带来了积极的影响,向世界传递了一个信息:中美关系仍然处于可控范围之内,也有力地回击了外界关于“中美关系失控”的谣言。

毕竟,中美关系的走向对国际局势有着直接影响。此前,中美局势升温,许多国家纷纷上调军费,表现出一种“人人自危”的态势。从这个角度看,不论中美的贸易问题是否已经解决,此次会晤后,双方的关系至少不会像过去那样紧张。

总的来说,这次会晤无论对于中美,还是对于世界来说,都是一个积极的信号。中国方面在会后向媒体表示,中美作为世界上最大的两个经济体,出现一些磕碰和摩擦是正常的,双方领导人要做的就是把握好方向,确保中美关系能够保持平稳发展。

中方的意思非常明确,中华民族的伟大复兴与特朗普提出的“让美国再次伟大”并不矛盾,二者可以并行不悖。双方如果能够携手合作,必定能够共同创造更加光明的未来。

无论如何,从我们自身的角度来看,中美关系的缓和无疑是有利的。无论此次会谈的结果如何,我们应当继续大力发展自身,只要我们的实力足够强大,无论面对任何外部挑战,我们都能够应对自如,稳如泰山。