原创 抗美援朝,美空军为什么一直找不到彭老总?一个人很关键

1921年秋,中国正处于动荡不安的年代,列强的侵略、军阀的割据使民众生活在水深火热之中。就在这个时刻,毛泽东参与创建了中国共产党,并为寻找革命的突破口来到了湖南安源煤矿。

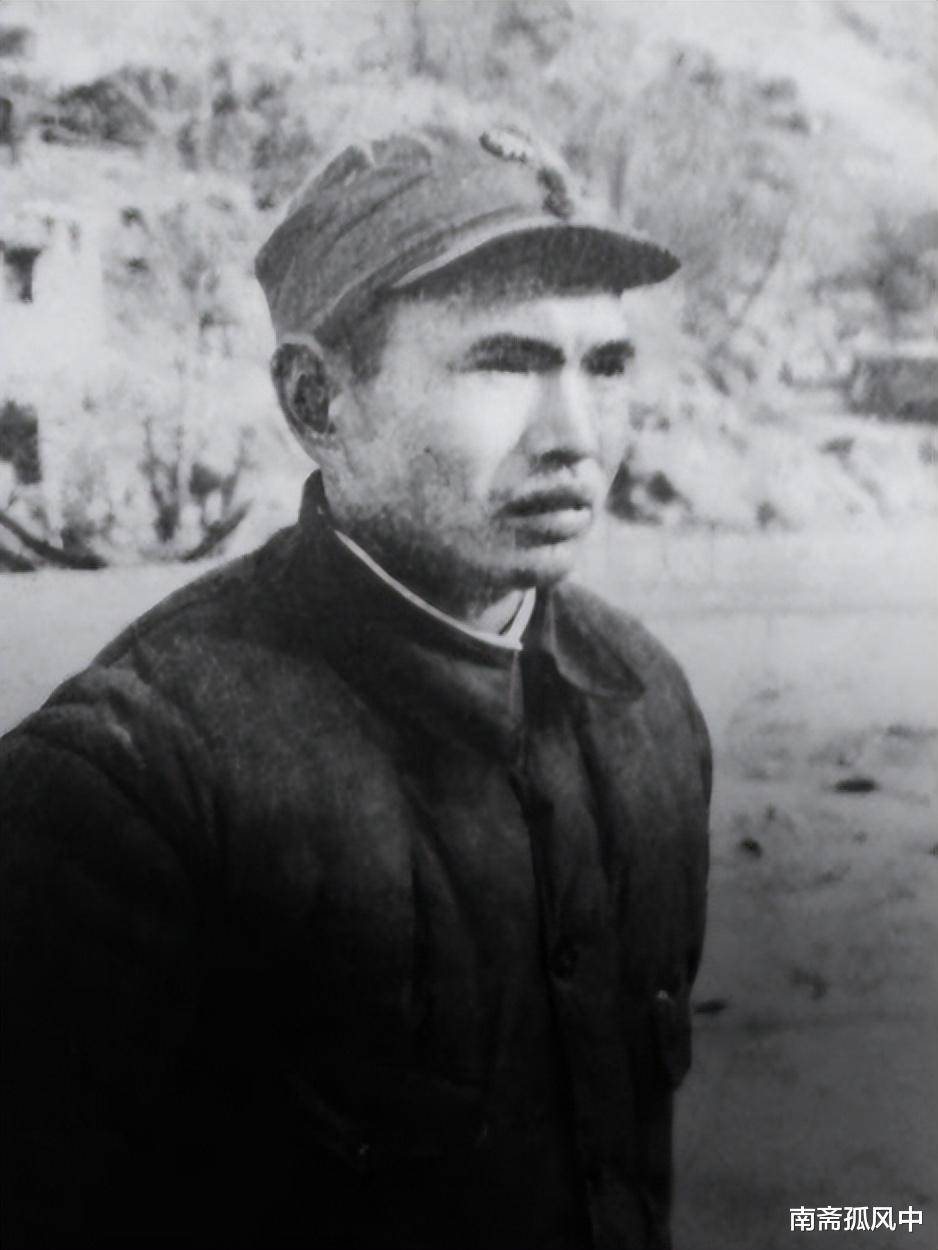

安源的煤矿是个充满苦难的地方。矿工们每天与煤灰为伴,生死相依,过着极为艰难的生活。在这里,毛主席遇到了一个名叫冬伢子的小矿工。这个孩子年纪虽小,却不得不在危险的矿井中工作,他的眼中透露出对生活的迷茫和无助,但又隐约带着一股倔强。

毛主席看着冬伢子,仿佛看到了成千上万在苦难中挣扎的中国人民。他走上前,用家乡话亲切地对他说:“你叫冬伢子,我小名叫石三伢子,咱们都是伢子哩。”这一句话简单朴实,却如阳光般温暖,驱散了冬伢子心头的阴霾。他不好意思地笑了,笑容中流露出对未来的一丝希望。毛主席的关怀让冬伢子感到尊重和温暖,他第一次意识到,自己也同样是社会中重要的一份子。

六年后,王耀南参加了1927年的秋收起义。六年前,他还是那个在安源煤矿里默默无闻的小矿工,生活在黑暗的矿井中,对未来毫无期许。而到了1935年,红军四渡赤水,王耀南迎来了自己人生中的大挑战。赤水河水急滩险,渡河工具匮乏,形势十分危急。王耀南凭借临机应变的智慧,利用盐船和门板等简易工具,架起了十多座浮桥,确保红军顺利渡河。

在渡过青衣江时,王耀南再次展现了自己的聪明才智。他提出了一个大胆的方案:用竹排、石头和木板搭建隐蔽的浮桥,这样不仅能确保红军顺利过江,还能迷惑敌人的视线。这个“隐形”的桥梁成功迷惑了敌人,保证了红军的安全。

然而,王耀南最为人称道的壮举,还是他在1935年5月飞夺泸定桥的英雄事迹。当时,红军前进的道路被大渡河阻挡,唯一的通道就是那座摇摇欲坠的铁索桥。在敌人的猛烈攻击下,王耀南带领战士们在铁索上铺设桥板,成功渡过了泸定桥。毛主席在事后亲切地称赞他说:“你这个兵工王不简单。”自此,王耀南获得了“兵工王”的美誉。

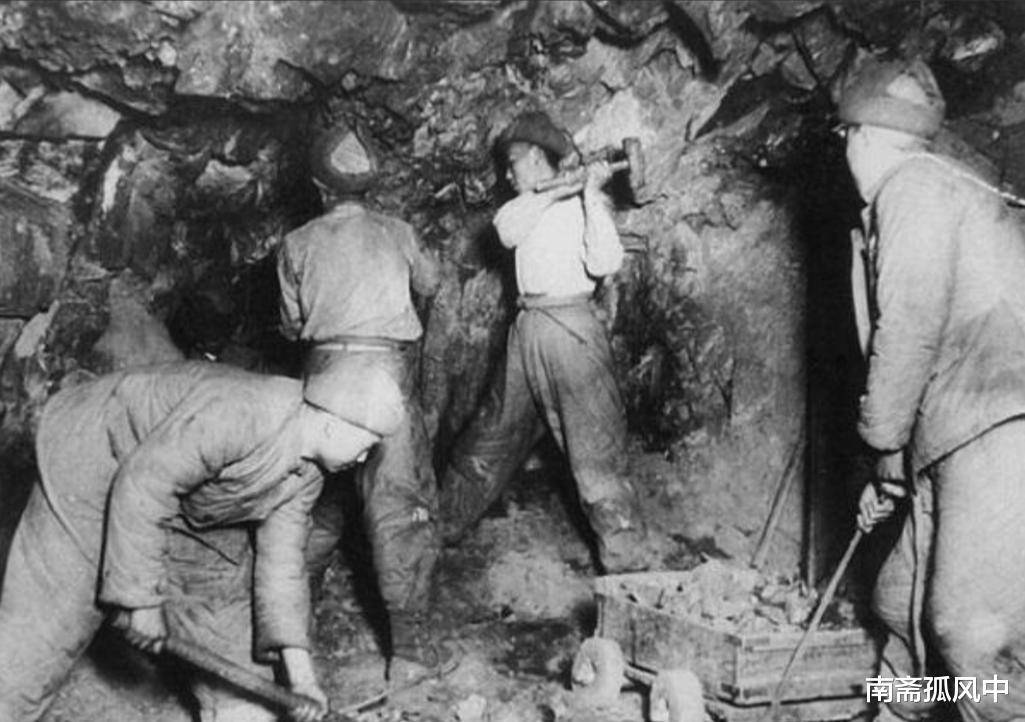

到了1951年朝鲜战场上,志愿军在第五次战役后面临了严峻的挑战。美军的空中轰炸让我方阵地遭受了重创,毛主席第一时间想到了王耀南。王耀南在了解了战场地形后,提出了一个创新的方案:在山里挖掘坑道,把坑道连接成一个大网,这样如果敌人攻击一个坑道,其他坑道就能迅速支援。这种方法不仅能保证士兵的安全,还能有效迷惑敌人。

王耀南的坑道设计有严格的要求:坑道必须能够抵御空袭、炮击、毒气、潮湿等多种危险,且坑道要挖成六边形,以保证结构的牢固。每个坑道配备机枪、迫击炮等武器,同时坑道之间的距离要保持三四百米,以保证相互支援。这一设计为志愿军在战斗中提供了极大的保护。

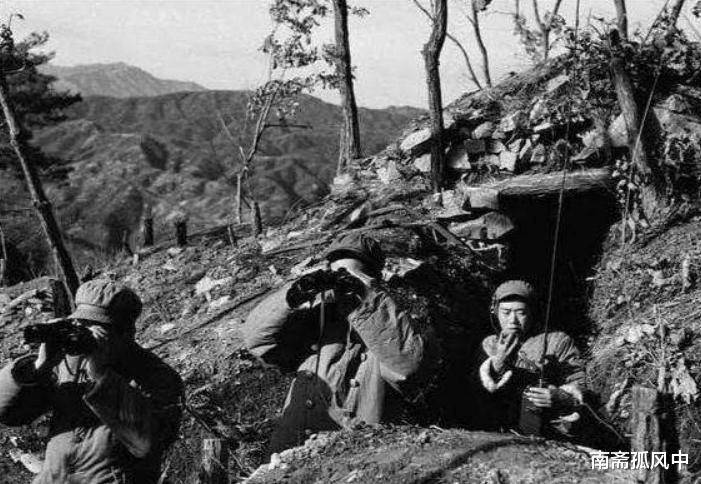

1951年10月,英美联军与志愿军在马良山展开激烈的战斗。敌人投下了大量炸弹、炮弹,甚至坦克压境,但志愿军的战士们依靠王耀南设计的坑道,安然无恙。敌人多次冲上山头,却每次都被打退,志愿军在坑道的保护下,不仅保护了自己的生命,还成功击败了敌人。经过这场战斗,敌人意识到坑道战术的威力,志愿军的伤亡比敌人少了15倍。

到了1952年,朝鲜战场的形势依旧严峻。美国飞机继续对我方阵地进行轰炸,彭老总再次想起了王耀南。王耀南建议,依旧要依靠坑道,并且要在每个山头和战壕里都挖掘坑道。于是,志愿军开始了大规模的“地下运动”,白天打仗,晚上挖坑道。经过一年的努力,志愿军挖掘了七千多条坑道,长度达到两千公里,相当于从北京到广州的距离。

凭借这些坑道,志愿军在战斗中发挥了巨大优势。敌人再强的空中火力也无法击败我方,志愿军在战斗中取得了前所未有的胜利。每个战士进入坑道后都能安全躲避轰炸,等敌人走远,便继续投入战斗。通过坑道,志愿军在这场战斗中比之前的五次战役取得了四倍的战果,伤亡也大大减少。

1953年1月20日,朝鲜寒冬里,美军发起了疯狂的轰炸。超过20万磅炸弹和近17万发炮弹倾泻下来,试图摧毁我方阵地。然而,志愿军战士们依旧从坑道中安全出来,美军对阵地的轰炸没有带来预期的效果。此次战斗中,志愿军伤亡仅有11人,而美军的伤亡却是我方的七倍。

王耀南不仅凭借自己的智慧和勇气保护了志愿军战士,还通过巧妙的战术保护了重要的指挥员。比如,他在彭老总的防空洞周围画上了迷惑敌人的图案,使敌人无法发现真正的洞口,保障了指挥员的安全。

王耀南的英雄事迹不仅展现了个人的智慧和勇气,更说明了在战争中,坚韧的精神和创新的战术有时比先进的武器更为重要。从井冈山到朝鲜,他参与了300多次战斗,五次负伤,身上留下了31个弹痕,但他始终没有退缩。他的故事,深刻地展示了中国人民在艰难困苦中的坚韧与智慧。