原创 关税战打不赢,特朗普竟责怪尼克松!关键时刻,美财长想出一计

谁能想到,一场持续数年的对华关税战,竟让特朗普翻出了53年前的旧账。

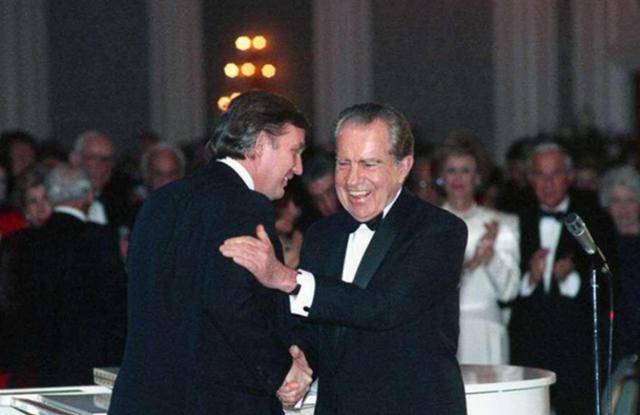

观察者网报道显示,近日,特朗普在接受专访时承认对华关税“不可持续”,紧接着,他又将矛头指向了美国前总统尼克松,认为他是“始作俑者”。

他声称,是1972年尼克松访华打开了“中国强大的大门”,给美国制造了一个“强大的敌手,而他们只认实力,只尊重实力”。

此番“尼克松责任论”可以说是漏洞百出。

回望1972年,美国深陷越南战争泥潭,苏联攻势如虹,尼克松访华是打破冷战僵局的战略抉择,而非“养虎为患”。

事实上,正是这场破冰之旅,美国不仅赢得对苏博弈的主动权,最终拖垮苏联,奠定全球霸主地位;

更不用说,此后数十年美国企业通过对华贸易赚得盆满钵满,消费者享受低价商品,华尔街资本涌入新兴市场——美国才是全球化红利的最大受益者。

特朗普刻意忽略的是,中国崛起根本动力在于自身。

尼克松访华前,中国已自主研制“两弹一星”,建成独立工业体系;改革开放后,凭借劳动力优势与政策韧性,逐步成为世界工厂。

所谓“美国释放中国力量”的论调,本质是西方中心主义的傲慢。

正如美国学者扎卡利亚所言:“中国崛起是21世纪最重要的地缘政治事件,但它的成功源于内部变革,而非外部恩赐。”

特朗普刻意忽略这些事实,无非是想转移视线:正是他任内发起的全球关税战,让美国沦为“国际孤岛”。

其发起的关税战曾一度看似势不可挡:欧盟、日韩、加拿大等盟友在威胁下纷纷让步,接受单边关税条款。

但当他将枪口对准中国时,却撞上了铁板。

中方以“对等反制”原则硬刚到底——美国加征25%关税,中国同步回应;美国切断芯片供应,中国启动稀土管制;美国对中国船舶收取高额费用,中方立刻对美货轮征收446万元港务等等。

这一连串反击直击美国软肋。

被称为“工业维生素”的稀土,美国军工与高科技产业高度依赖中国供应;而对等关税让美国农业州与制造业损失惨重,农产物库存堆积、工厂裁员潮频登新闻。

这种“拳拳到肉”的回应,让特朗普意识到:中国不仅敢硬刚,更有实力硬刚。

眼看单边施压失效,美国开始多线出击。

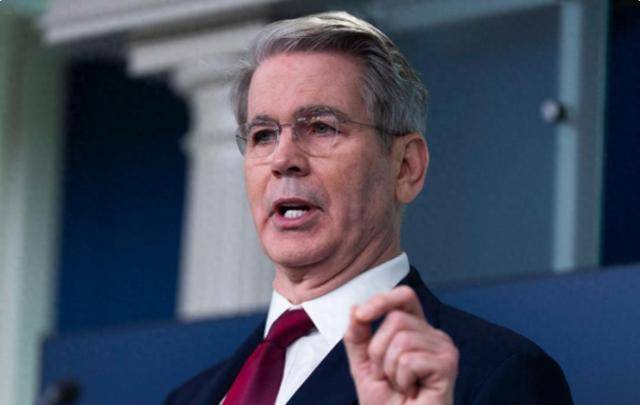

美财长贝森特近日想出一计:向国际货币基金组织(IMF)和世界银行施压,要求其“停止对华支持”,试图通过国际组织围堵中国。

由于美国占据这两大机构最大投票权,外界预测中国可能面临更严苛的贷款条件与技术合作限制。

此外,美军“华盛顿”号与“尼米兹”号航母编队突然现身印太地区,被外媒解读为“应对中美竞争升温”。

事实上,这2艘航母出现在亚太地区也不是什么稀奇事,大概率也是根据局势来进行调动,现在中东局势没那么紧张,调到亚太也不是罕见的事。

整体来看,特朗普政府不太可能在现在这个“700万人抗议,政府停摆近3周”的特殊时期搞事。

此外,在美国最喜欢打的“台湾牌”上,发挥空间也越来越少。

中国国民党新任主席郑丽文公开表态“两岸同属一中”,其“我是台湾人,也是中国人”的宣言,折射出美国对台影响力正加速流失。

在当前背景下,若美国企图通过军事施压挽回颓势,恐怕会触发更严重误判。

当然,敏感时机下,中美之间也迎来了一个有望得到缓解的机会窗口:近日,中美财长视频通话约定启动第五轮贸易磋商,若进展顺利,原定11月实施的对华100%关税计划或被迫搁置。

当然了,谈判背后仍是实力博弈:中国明确表示“稀土管控不会松动”,美国则试图以科技封锁、金融手段施压。双方底线清晰——中国要的是公平贸易与发展权,美国则想维持霸权红利。

在此背景下,任何误判都可能引爆冲突,但理性选择仍是共处:毕竟“斗则两伤”在关税战中已是明证。

特朗普对尼克松的指责,暴露了部分美国精英的战略短视:将中国发展归因“美国恩赐”,却忽视其背后14亿人的奋斗与改革智慧。从“两弹一星”到全球产业链中心,中国崛起根植于内生动力,而非他国意志。

当贸易战反噬效应蔓延、盟友离心倾向加剧,美国更需反思单边主义是否真的可行。