张健掌舵浦银安盛的一年:投资总监离任、ETF规模不进反退

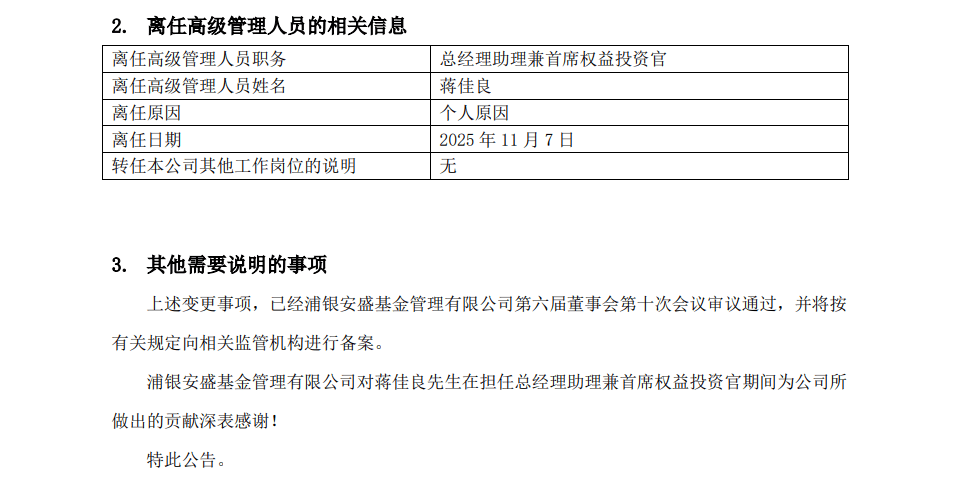

浦银安盛基金再现人事调整。公司近日公告,总经理助理兼首席权益投资官蒋佳良因个人原因离任,离任日期为2025年11月7日。这是继2024年12月董事长张健上任后,公司高管层的又一次重要变动。

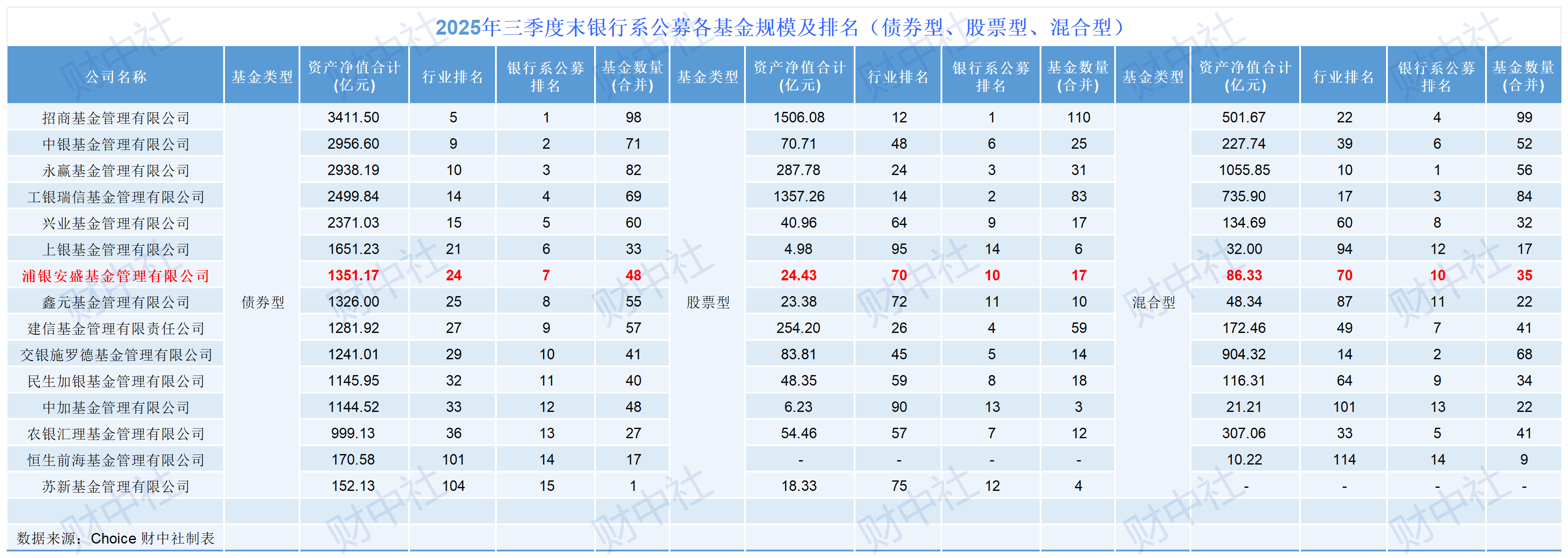

Choice数据显示,截至2025年三季度末,浦银安盛公募资产净值约3419亿元,较2024年末下降逾10%,行业排名退至第30位,在银行系公募中降至第8位。其中ETF规模不增反降,仅7.82亿元,不足2024年底的三分之一,成为公司表现最弱的业务板块。

蒋佳良离任,权益投研进入重组期

蒋佳良拥有丰富的金融履历,先后任职于法兰克福分行资金部、华宝证券和平安资管,2018年加入浦银安盛,历任研究部总监、均衡策略部总经理、基金经理等职,2023年升任公司总经理助理兼首席权益投资官,成为浦银安盛权益投研的关键人物。

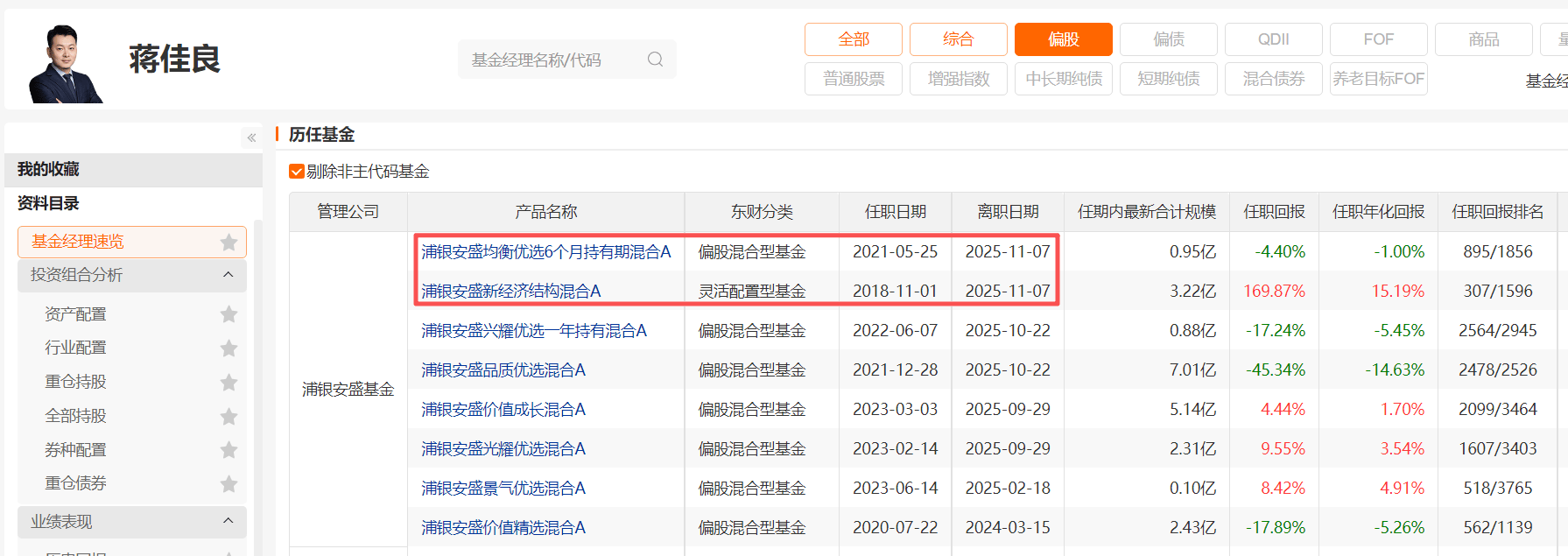

他的离任并非突发。9月29日,蒋佳良率先退出浦银安盛价值成长混合、光耀优选混合;10月22日,再卸任品质优选混合、兴耀优选一年持有;至11月7日,最后两只由其管理的浦银安盛新经济结构混合、均衡优选6个月持有完成变更。可以看出,公司早已安排好承接团队,调整具有明确的计划性。

从产品表现看,他的任职业绩呈两极分化。2018年底开始管理的浦银安盛新经济结构A累计回报达169.87%,年化15.19%,在同类中排名前20%;而2021年起管理的品质优选A年化回报为-14.63%,处于同类靠后区间。部分产品近年虽小幅回暖,但规模普遍偏小,除个别基金外,多数低于2亿元,数只徘徊在清盘线边缘。这种“业绩分化+规模分散”的格局削弱了公司在权益端的整体竞争力。

截至离任,其管理的产品已全部完成接任:新经济结构A与均衡优选6个月持有由凌亚亮接手,品质优选混合由李浩玄管理,兴耀优选一年持有由李凡接任。

今年8月,蒋佳良在接受媒体采访时曾透露,浦银安盛基金正全力推进“指数家”战略,将被动指数投资划分为ETF与量化两大板块,未来重点发力量化方向。他提到,量化投资正出现“两大趋势”——“被动主动化”和“主动被动化”,其中前者主要体现在指数增强与量化策略的融合应用。然而,从三季度末的规模数据来看,公司在被动及量化领域尚未展现出预期进展。公司曾寄望强化的“指数家”板块,短期内反而出现规模缩水与保有量下降的反差。

三季度:总量下滑,非货与ETF双双承压

蒋佳良的调整恰逢浦银安盛规模排名全面下行。Choice数据显示,2025年三季度公司总资产净值3419亿元,较2024年末下降逾10%,行业排名由第26位退至第30位,银行系公募从第7退至第8。基金数量从107只增至114只,显示公司仍在发新产品,但资金留存明显不足。

非货币基金下降尤为明显。2024年末非货规模1781.70亿元,三季度仅1494.88亿元,行业排名28→33,银行系排名8→9,产品数量则从103只升至110只。发得多、留得少,成为浦银安盛非货条线的主要特征。

债券基金作为基本盘亦未能稳住。债券型资产净值由1629.71亿元降至1351.17亿元,行业排名22→24,虽仍列银行系第7,但实际规模收缩约300亿元,显示资金流出压力明显。

权益产品未成支撑。股票型规模24.43亿元、混合型86.33亿元,虽较2024年略有增长,但在银行系中仍列第10位。对比建信、招商、工银瑞信等同业,浦银安盛的权益线处于尾部,缺乏具规模效应的代表产品。

ETF业务成为最明显的下滑板块。2024年末,浦银安盛ETF资产净值20.49亿元、银行系第5;2025年三季度末不增反降,仅剩7.82亿元,银行系第7,产品从8只减至7只。相比之下,工银瑞信ETF高达978.4亿元、招商671.9亿元、永赢256.4亿元。浦银安盛的7亿体量仅是头部银行系公募的零头,且从“增长”变为“流出”。这表明公司具备渠道发行能力,但缺乏后端持有人运营与长期资金留存机制。

以浦银安盛中证A500ETF为例,该基金于2024年12月30日成立,首募份额15.07亿份。到2025年三季度末,基金总份额不足1.3亿份,较成立时锐减超过九成。报告期内共申购1.02亿份、赎回3.75亿份,显示资金持续净流出,规模收缩速度远快于同类ETF。更引人注意的是,9月30日单一机构投资者申购3000万份,占期末总份额的23.09%。若无这笔申购,基金期末份额将跌破1亿份,反映出基金对机构资金的依赖显著。

整体看,浦银安盛今年的规模变化呈“三降”:总量下降、非货下降、ETF下降。债券稳中趋弱,权益尚未破局,指数保有量流失最明显。三季度本是市场回暖期,多数银行系公募实现环比增长,而浦银安盛反向下行,显示其产品结构与渠道黏性问题已积累至临界点。

蒋佳良的离任,不仅是个体职业节点,更是浦银安盛在业务调整期的缩影。公司于2024年12月13日迎来新任董事长张健——其此前担任浦发银行副行长,被寄望能强化公司在银行系体系内的协同与渠道整合。然而从当前表现看,换帅后的浦银安盛并未出现明显起色,规模排名继续下滑,ETF与权益条线反而承压。过去两年,公司在债券和固收方向保持传统优势,但权益与ETF板块始终未能形成放量曲线。如今总量退至银行系第8,说明其综合竞争力正被追赶。

在行业“高质量发展”导向下,基金经理业绩与薪酬绑定更紧,投研负责人的考核压力也更直接。蒋佳良的离任,意味着浦银安盛选择在权益低迷、规模承压之际进行“换班”。接下来,若公司能在权益团队与指数产品上形成新增长点,或有机会重新回到银行系公募第一梯队;否则,当前的规模滑坡,可能只是调整的开始。