原创 俄军态势感知能力有多差,借助中国民用卫星,才能和乌军五五开?

俄罗斯军队自2022年2月开战以来,在情报收集方面频频受挫。其情报、监视与侦察(ISR)系统存在明显短板,卫星资源严重不足——战前仅有12颗在轨卫星负责高精度武器制导和航空支援。在现代战争中,这样的配置显然捉襟见肘。乌克兰国土广袤,战线绵延上千公里,战场态势瞬息万变,俄军却因卫星更新频率低、图像分辨率差,常常出现前线部队已推进数十公里,后方情报部门还在等待数小时前的卫星图像解码的尴尬局面。

这一困境源于俄罗斯电子工业长期落后于西方。早在苏联解体后,其军用卫星研发就陷入停滞,不仅数量难以提升,成像质量也远逊于对手。2022年春季的基辅围城战中,俄军不得不依赖侦察机和无人机进行补充侦察,但这些手段覆盖范围有限,实时性差。遇到阴雨天气,光学侦察设备更是形同虚设,导致多次错失战机。缺乏及时准确的情报支持,俄军装甲部队屡屡陷入被动,在不明敌情的情况下贸然推进,造成大量不必要的装备和人员损失。

相比之下,乌克兰军队依托北约的C4ISR体系,获得了显著的情报优势。早在战前数周,美国Maxar公司就开始向乌军提供分辨率高达0.3米的商业卫星图像,帮助其精准掌握俄军部署动态。这种上帝视角让乌军总能先发制人,而俄军则疲于应对,往往在遭受打击后才后知后觉。

俄罗斯的卫星困境有其历史根源。虽然苏联时期太空技术曾领先世界,但90年代的经济危机导致航天预算大幅缩减。到2022年特别军事行动开始时,其ISR资产严重老化,仅能维持对乌克兰的间歇性监视。战争第一年,俄军尝试通过地面侦察和电子战弥补缺口,但乌克兰复杂的地形——纵横交错的河流与开阔平原——使传统侦察手段效果有限。虽然投入了数量可观的无人机,但这些设备易受电子干扰,信号中断就会失控坠毁。

2022年夏季的顿巴斯战役中,俄军多次因情报滞后而错失良机。炮兵因无法获取实时目标信息而盲目射击,步兵在缺乏态势感知的情况下被投入战场,造成重大伤亡。这种被动局面直到俄军开始借助第三方商业卫星服务才有所改善。

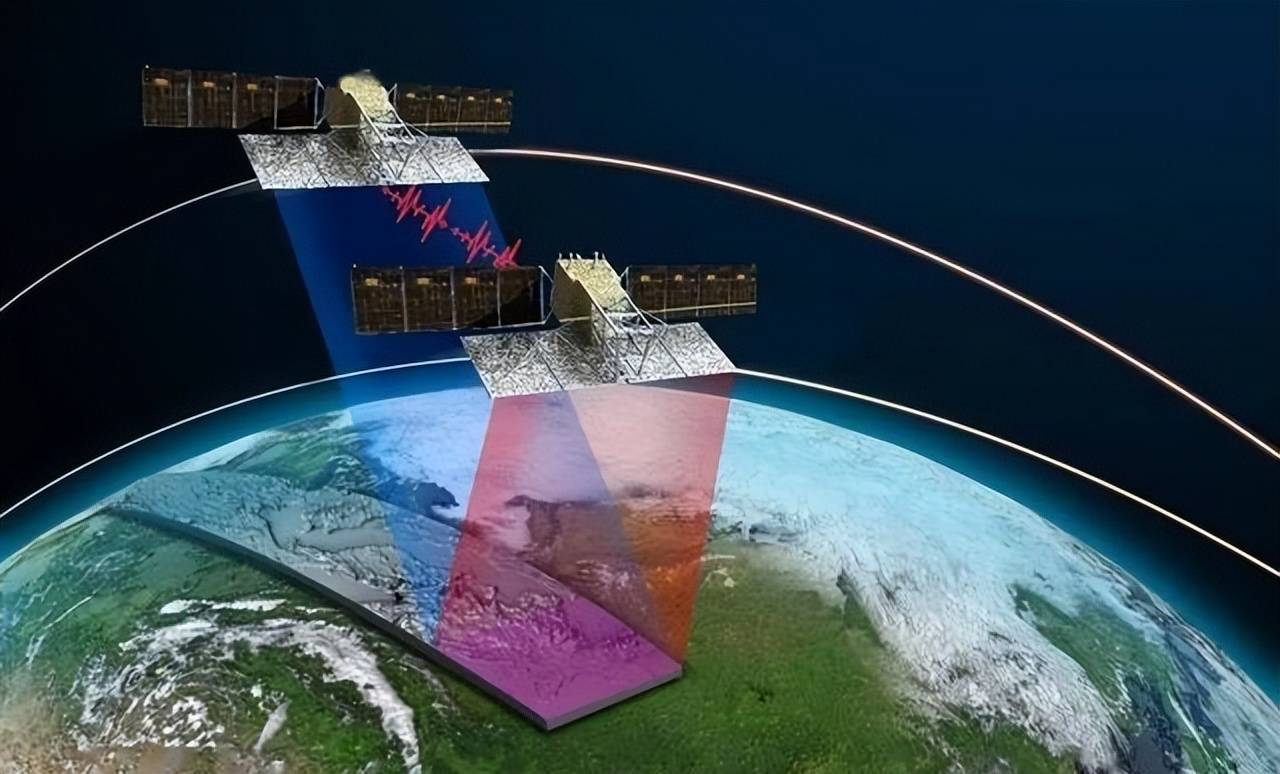

中国民营航天企业意外成为俄军的情报救星。总部位于长沙的天仪研究院(Spacety)凭借其高性价比的合成孔径雷达(SAR)卫星服务,成为俄军的重要情报来源。这种卫星不受天气影响,可穿透云层获取厘米级分辨率图像,单幅售价仅需数千美元。2022年秋季,俄方通过中间商Terra Tech大量采购乌克兰东部地区的卫星影像。这些数据被瓦格纳雇佣兵团用于规划进攻路线、规避雷区、定位乌军补给点,显著提升了作战效率。

2023年初,美国财政部将天仪及其卢森堡子公司列入制裁名单,指控其向瓦格纳集团提供军事情报。虽然公司坚守商业中立立场,但战场证据显示这些卫星图像确实改变了局部战场的态势感知能力。制裁并未阻断俄军获取商业卫星数据的渠道,他们很快转向其他中国供应商。同年6月,瓦格纳就签下了价值超3000万美元的卫星服务合同。

到2024年底,俄罗斯军用卫星数量虽增至20余颗,但在实时性和覆盖率上仍显不足。与此同时,乌克兰继续获得北约体系的全方位情报支持。这种不对称的情报对抗,使得俄军不得不长期依赖商业卫星来维持战场平衡。颇具讽刺意味的是,俄罗斯一方面谴责西方商业卫星军事化,一方面又不得不寻求中国商业卫星的支援。

这场持续至今的冲突证明:在现代战争中,情报优势往往能决定战场胜负。俄罗斯的案例也警示各国,航天技术的军民融合与自主可控至关重要。当军用系统存在短板时,临时抱佛脚寻求商业补充虽能解燃眉之急,却非长久之计。未来战争,制天权或将与制信息权、制空权同等重要。