原创 2025空军航空开放活动和长春航空展系列观察③|从“马拉飞机”到制胜长空,吉林如何传承红色基因?

9月的长春,秋高气爽。一场蓝天盛会在这座北国春城成功上演。

吉林,这片承载中国航空梦想的热土,始终在蓝天之上书写着传奇。

从战火中诞生的东北老航校,到如今蓬勃发展的空军航空大学,再到万众瞩目的长春航空展,吉林用近80载坚守与突破,书写了一部从追赶到引领的壮丽航空史诗。

当战机的轰鸣划破长空,当航天员的身影闪耀星河,吉林这片黑土地,始终与“为祖国飞行”的梦想紧密相连。

基因,从何而来

吉林,为何如此想飞?又是如何将航空基因深植血脉,代代相传?

答案写在历史深处。

1946年3月1日,通化城郊。东北民主联军航空学校的红旗冉冉升起。这是人民军队航空事业的第一缕曙光,是中国航空人逐梦蓝天的起点。

1945年抗战胜利后,党中央一声令下,航空健儿们背着行囊、扛着工具,踏遍东北的山林与荒原——

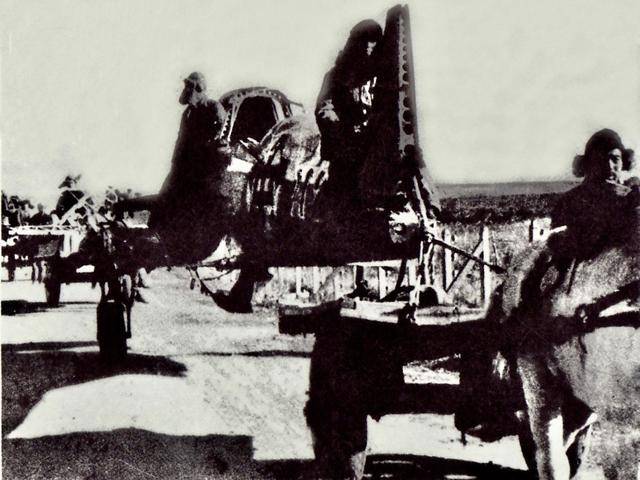

在废弃的日军机场里,他们用撬棍撬开生锈的机库,把残缺的“九九”式教练机一块块拆解、搬运;

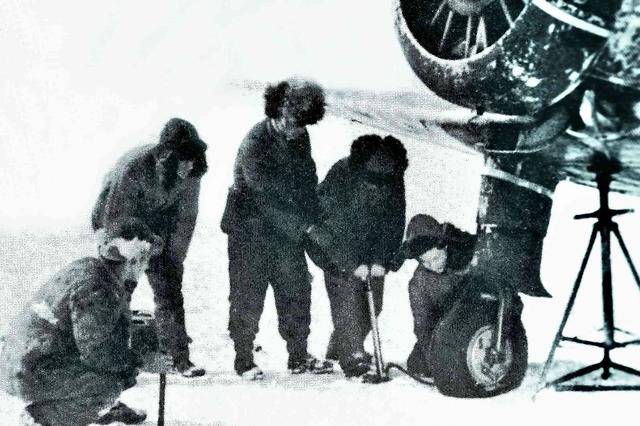

在零下30摄氏度的雪地里,围着篝火研究图纸,用桦树皮制作航模,把战场经验一点点凝练成训练手册;

在简陋的实验室里反复试验,最终用酒精替代航空汽油,让战机在轰鸣声中冲上云霄。

为躲避国民党军队的空袭,老航校4次辗转搬迁,最终于1949年落户长春。师生们用草绳捆绑零件,用棉被包裹仪器,在枪林弹雨中守护“航空火种”。

就是在这样的绝境里,老航校创造了一个又一个奇迹:

短短3年零9个月,126名飞行员从这里毕业,24名领航员、410名航空技术人才从这里走向战场,成为人民空军的“初代脊梁”;

1949年开国大典,老航校学员驾驶17架战机飞越天安门,接受党和人民的庄严检阅;

抗美援朝战场上,老航校学员更是成为“空中尖刀”——李汉首创人民空军击落敌机的纪录,王海带领“王海大队”击落击伤敌机29架……

血与火的淬炼,孕育出“团结奋斗、艰苦创业、勇于献身、开拓新路”的老航校精神。这精神,成为吉林航空事业永不熄灭的火种。

2004年6月9日,空军航空大学正式组建——原空军第七飞行学院、长春飞行学院、空军第二航空学院三校合并,接过了老航校的旗帜,也接过了“为祖国飞行”的使命。

从此,吉林这片土地上的航空教育,翻开了新的篇章。

如今,走进空军航空大学,处处可见老航校的影子。“马拉飞机”的浮雕讲述创业艰辛,“酒精代油”的故事激励刻苦训练。

为答好为战育人的时代考卷,空军航空大学凝练出“砺志空天、追求卓越”的办学理念,确定了培养空中作战和指挥人才的重地,军事飞行理论的创新地、新质战斗力的孵化地、东北老航校精神的传承地、大国空军形象的展示地“一重四地”的办学定位。

更令人振奋的,是这里“群星闪耀”的成绩单。

中国首位航天员杨利伟从这里走出;王亚平等女航天员从这里起飞;翟志刚、费俊龙、聂海胜……中国载人航天工程的每一位航天员,几乎都从这里起步。

从“培养飞行员”到“孕育航天英雄”,从“传承精神”到“孵化新质战斗力”,空军航空大学证明:吉林,始终是中国航空事业的“人才高地”。

梦想,如何接力

2011年至2018年,长春举办了7届空军航空开放活动。

2019年起,长春航空展与空军航空开放活动同期举办,且其规模与影响力都在逐次攀升。

2025年9月19日至23日,长春再次迎来蓝天盛会。规模更大、内容更多、体验更新,本届航空展盛况空前。

首次全面启用长春国际航空博览城,展场总面积235.8万平方米,较上届扩容一倍,相当于330个标准足球场大小。

“三区联动、六馆辉映”的展陈格局令人震撼。

飞行表演区,“八一”“红鹰”“天之翼”表演队轮番登场;静态展览区,百余型空军现役飞机、地面装备以及退役经典装备整齐排列;综合保障区,新建75万平方米的蓝天公园、20万平方米的社会停车场等配套区域,为盛会增光添彩。

空军航空开放活动和长春航空展已然成为长春乃至全国的闪亮航空文化名片。

展台在向外辐射——

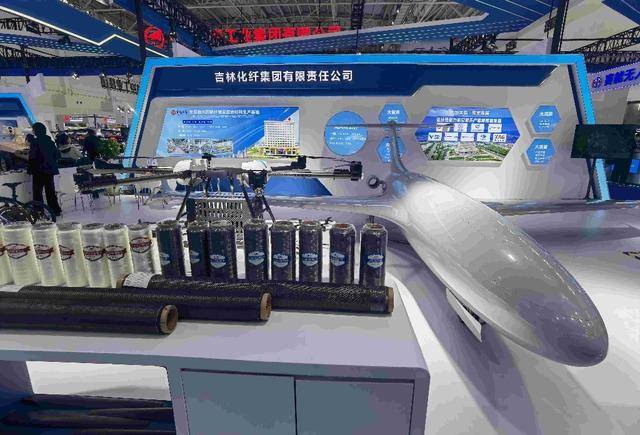

此次参展单位209家,较上届增加69家。航空工业、中国航发、长光卫星等央企、国企和重点民营企业齐聚。武器装备、空军航空文化、无人智能装备、低空经济四大展览主题,全面展现中国航空工业的综合实力。

特别值得一提的是,长春航空文化展示中心作为首个航空主题永久展馆,停展期间将常态策划不同主题的航空展览和特色活动,打造“永不落幕的航空展”。

航空展不止于“看”,更在于“融合”与“体验”。吉林将航空展与城市文旅、低空经济等产业深度绑定,打造“更丰富”的体验场景,搭建“更生动”的科普平台,布局“更长远”的品牌蓝图。

产业链也在不断延伸——

航空展如同一个强大的“产业磁场”,吸引着航空产业链上下游企业纷至沓来。如今,吉林已成功构建起“天上”卫星星座与“地上”航空产业的全链条生态体系。

“吉林一号”卫星星座在轨卫星数量已达117颗,建成了全球最大的亚米级商业遥感卫星网。长光卫星公司党委书记贾宏光说:“从无到有,团队目标一致、团结一心,就没有完不成的事。这也是传承了老航校精神的内核。”

作为长春市低空经济核心区,净月高新区正在基础设施、标准规范、数据要素、产业生态、应用场景等方面实施“五项重点工程”。

被誉为21世纪“新材料之王”的碳纤维,是制造低空飞行器的关键材料之一。在此领域,吉林化纤集团已发展成为我国规模最大的碳纤维产业链龙头企业。

从历史到现实,吉林的航空事业完成了一场跨越时空的接力。正如长春航空展上的无人机集群表演,吉林航空产业正以协同发展的姿态,在传统制造业的版图上勾勒出新的增长曲线。

发展,如何振翅

长春航展的轰鸣,是祖国航空事业发展的年轻回响。位于长春市北京大街西历史文化街区的吉林近现代史展中,则藏着更深的历史轨迹——

9大展区、28个单元的连贯叙事,1200余张历史图片、70余个数据图表、1000余件(套)珍贵实物,全景展现了吉林省近现代300年的沧桑巨变与奋斗历程,也记录着这片黑土地上一次次“首创首行”。

最早践行抗日民族统一战线,最早创建抗日游击根据地;新中国的第一辆汽车、第一辆铁路客车、第一代地铁客车、第一批电影也都在这里诞生。

“东北人民勇于创新,创造了历史的辉煌。”吉林大学中共党史党建研究院院长刘信君表示,“要正视历史,以史为鉴,铭记吉林人民在苦难中抗争的坚毅,传承在建设时奉献的豪情,坚定奋进有为的信念。”

触摸历史的天空,吉林——东北抗日联军创建地、东北解放战争发起地、抗美援朝后援地、新中国汽车工业的摇篮、新中国电影事业的摇篮、中国人民航空事业的摇篮,红色底蕴深厚,红色资源丰富。

新时代以来,吉林省大力推进历史文化遗产保护,传承红色基因,从中汲取奋斗精神。那么,如何才能将黑土地上的红色资源转变成振兴密码?

“核心在于通过创新保护、业态融合与人才引领,实现红色基因传承与当下资源开发的有机统一。”吉林大学东北亚学院区域经济研究所教授杨东亮表示,红色资源转化要以保护为前提,通过科技赋能、跨界融合形成新质生产力,满足广大人民群众的美好生活需要,激活历史记忆的经济与社会价值,形成吉林全面振兴的新路径。

仰望苍穹,“吉林一号”卫星星座悄然织网,百余颗卫星在轨道间默契协作。吉林省翼启飞科技的翼指挥系统,借无人机高空视角为城市管理、应急指挥提供实时视频支援与决策依据。

视线回归城市。长春新民大街两侧,历史建筑在精心呵护中重获新生。当游客扫描建筑前的二维码,AR技术即刻还原历史风貌,让凝固的建筑成为可阅读的立体史书。

这种创新融合的思维同样浸润着长春这座“电影城”的肌理。仿古建筑群与数字影棚比邻而居,政策红利吸引54家影视企业落户,使电影从文化记忆转化为现实产业动力。

中国一汽红旗文化展馆里,从1958年首辆“东风”轿车到最新款红旗车,清晰展现吉林工业文明发展脉络。在一汽红旗繁荣工厂焊装车间,700多台焊接机器人精准舞动,生动讲述“共和国长子”的数字化新生。

“从天空到地表,从光影到工业,吉林正在证明,资源禀赋依然是地区发展的基础优势,而吉林振兴的密钥在于认识资源与新时代发展的关系,适应新时代发展的需要,进而形成引领新时代下吉林振兴发展的能力。”杨东亮说。

当卫星遥感数据用于田间地头,当历史建筑融入咖啡香气,当汽车工厂开放为研学基地,资源便突破了时空界限,在黑土地上生长出无限可能。

这,正是吉林振兴最深刻的启示——

善于提问,更善于用实践作答!

来源:彩练新闻

作者:王子阳 李娜

责编:金馨鑫

编审:张宇

监审:董杰