原创 红25军与红四方面军有何渊源?1955年授衔时为何红25军出身偏多?

说起红军长征,大家往往第一时间想到的是红一、二、四方面军,尤其是以毛主席为核心的红一方面军,留下了许多光辉的篇章。可事实上,还有一支力量同样值得被铭记。它人数不多,却在关键时刻支撑住了局势,甚至挽救过中央红军的危机。这支部队,就是常被忽略的红二十五军。

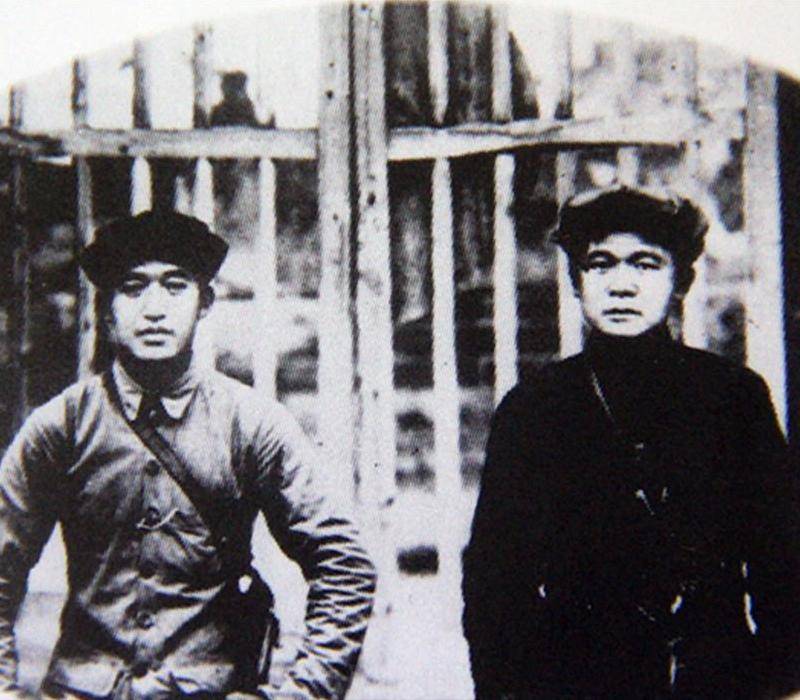

初期发展与灵魂人物吴焕先

红二十五军最初只是红四方面军中的一支部队,却在历史上创造了不容忽视的奇迹。说到这支队伍,就不得不提吴焕先。他出身于大户人家,相貌俊朗,聪慧机敏,更难能可贵的是,他能够早早摆脱阶级束缚,投身共产主义事业。

1927年9月,他作为湖北秋收起义的重要代表之一,很快在战火中成长为出色的革命战士,还总结出与毛主席的“游击战八会”相似的经验。后来在徐向前的领导下,红四军不断壮大,组建成红四方面军,红二十五军也由此诞生,吴焕先成为关键的领导人。

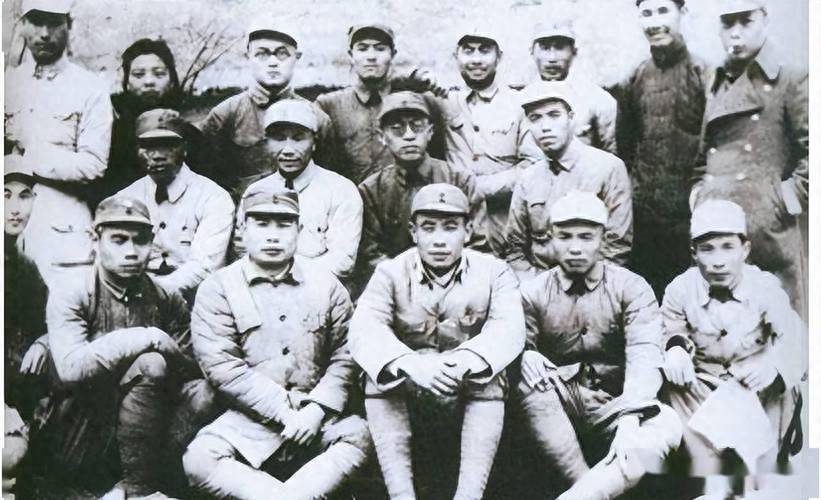

不过,随着张国焘把红四方面军带往四川,原有的红二十五军被拆散。1932年,吴焕先和徐海东等人重新组建红二十五军。由于主力早已调走,新队伍的战士大多只有十几岁,是当时最年轻的一支红军部队。尽管如此,在吴焕先的带领下,他们很快打出几场漂亮仗,部队扩充到7000多人,也逐渐站稳了脚跟。像韩先楚、刘震、刘华清这些日后的开国将领,都是在这一时期投身革命的。

艰难的长征之路

1934年,红二十五军正式踏上长征。他们行程长达9000里,历时10个月,堪称一场生死考验。一路上,部队遭到敌军不断围追堵截。先是从桐柏山突围到伏牛山,再到豫陕边境,经历了二十多次激烈战斗。程子华、徐海东都曾身负重伤,但依旧顽强坚持。

到达豫陕地区后,红二十五军善于团结百姓,灵活利用丛林地形,与陕北红军密切配合。短短半年,主力发展到3700多人,还建立了四块根据地,人口达到50万,耕地近百万亩。这是长征各支部队中唯一成功建立稳固根据地的队伍。

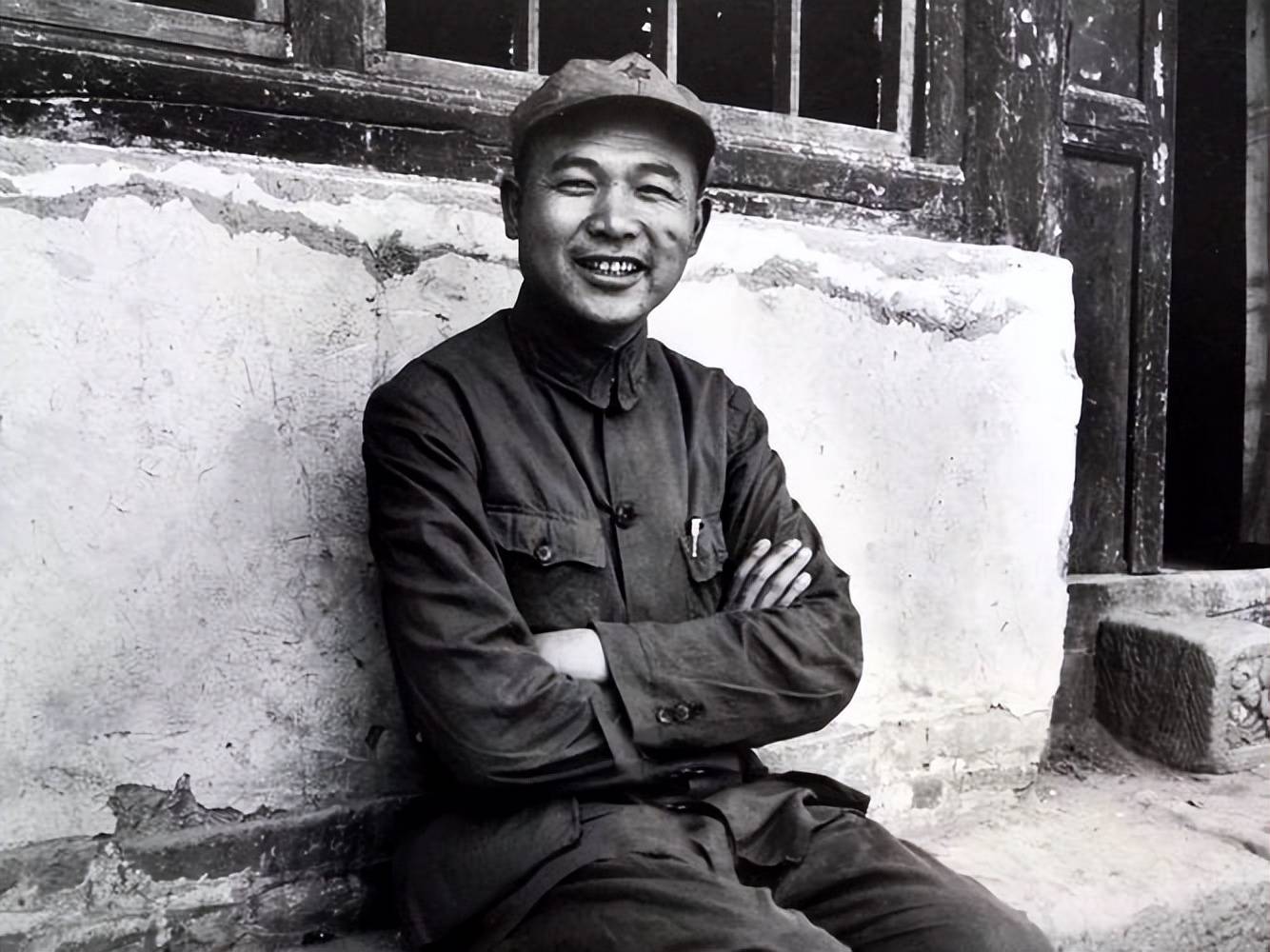

蒋介石对此极为恐慌,调集30多个团企图剿灭他们,但未能成功。1935年7月,红二十五军主动北上,准备与中央红军会合。在此过程中,吴焕先壮烈牺牲,徐海东接过指挥权,最终带领全军抵达陕北延川,与中央红军胜利会师。

伟大贡献与精神风貌

红二十五军的贡献,不仅在于建立了鄂豫陕根据地,打破多次敌军围剿,更在于他们的坚定党性与牺牲精神。为了迎接党中央北上,他们毫不犹豫放弃已经建立的根据地,甚至立誓:“哪怕全军牺牲,也要护送党中央到达陕北!”

在战斗中,他们牵制了敌人,为中央红军减轻了巨大压力。会师后,红二十五军并入红十五军团,徐海东任军团长。他带领部队打赢了直罗镇战役,帮助中央红军稳固了西北大本营。后来,在西安事变的关键时刻,正是徐海东和红二十五军的进驻,稳定了东北军和西北军的军心,为事变的和平解决发挥了重要作用。

政策与牺牲

红二十五军的成功,还得益于他们灵活执行民族政策。每到一地,部队都会尊重当地风俗习惯。比如在回民聚居区,明确禁止吃大荤、禁止乱用水桶,并通过与地方人士的交流,传播抗日救国思想。这种做法赢得了人民的信任,就连毛主席都称赞他们“民族政策执行得很好”。

当然,他们也付出了惨烈的代价。许多团长在长征途中相继牺牲,如张忠发、叶光宏、于祠远等,鲜血染红了前进的道路。

历史地位

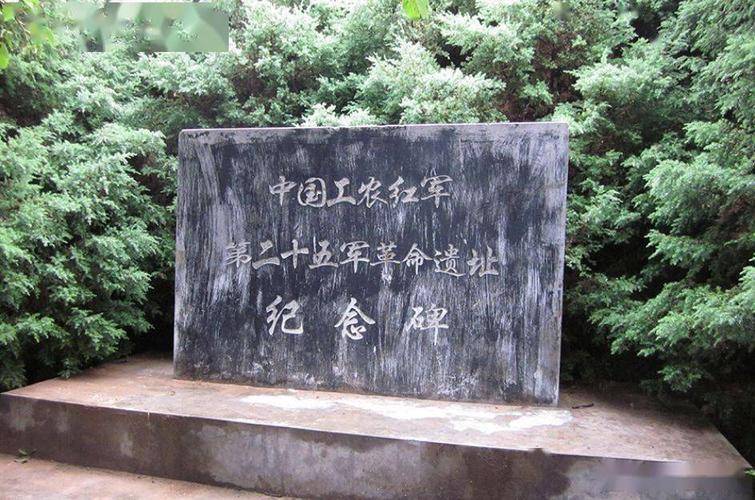

从被视作偏师的小部队,到在长征史上留下浓墨重彩的一笔,红二十五军的经历可谓惊心动魄。他们不仅开创了根据地,迎接了中央红军,还在西安事变等重大历史节点上发挥了关键作用。后来,这支部队走出了97位开国将领,其中包括1名大将、2名上将、6名中将和88名少将。

可以说,红二十五军虽出身弱小,却以坚韧和牺牲成就了辉煌,他们的历史功绩值得永远铭记。