原创 特朗普下最后通牒:50天不停战,就加征100%关税!印度对中俄态度巨变

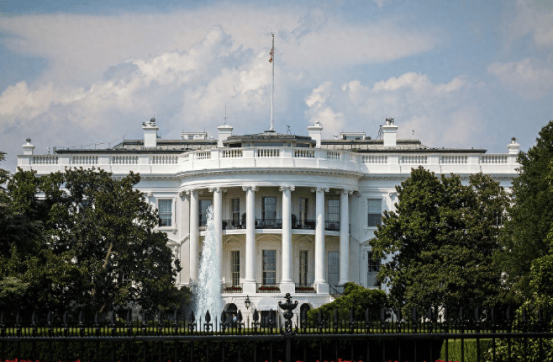

据财联社消息,2025年7月15日,华盛顿白宫椭圆形办公室内,美国总统特朗普向北约秘书长延斯·吕特释放了一颗震撼弹:要求俄罗斯总统普京在50天内达成俄乌停火协议,否则美国将对俄罗斯实施“非常严厉的、大约100%的关税”。

更令人警觉的是,白宫官员随后补充解释:若停火无望,美国不仅对俄加征100%关税,还将对购买俄罗斯石油的国家征收“二级关税”——这把制裁之火,明确烧向了俄罗斯能源的主要客户们。

白宫(资料图)

印度,作为俄罗斯石油的最大买家之一(约占其进口总量的35%),立刻成为风暴中心。面对美国及其盟友的压力,新德里的反应堪称一场精妙的外交平衡术。仅仅两天后,7月17日,印度外交部发言人兰迪尔·贾伊斯瓦尔在例行发布会上发出警告,直指西方“双标”:“保障我国人民的能源需求无疑是我们的首要任务……我们尤其要对在这一问题上出现的任何双重标准表示警惕。”

这番表态并非空穴来风。芬兰智库“能源与清洁空气研究中心”(CREA)的数据清晰揭示:自2022年俄乌冲突以来,欧盟始终是俄罗斯液化天然气(LNG)和管道天然气的最大买家。2024年,欧盟进口俄化石燃料总额高达219亿欧元,甚至超过了同年其对乌187亿欧元的军事和财政援助总额。北约成员国土耳其,则坐稳俄罗斯石油产品最大买家的位置。西方要求印度等国切断俄油贸易时,自身的能源采购却从未真正停止。

耐人寻味的是,几乎在外交部发言的同时,印度石油部长哈迪普·辛格·普里在另一场合展现了截然不同的底气:“我一点也不担心。如果发生什么事,我们会处理的。” 他透露,印度已将石油供应来源国从冲突前的约27个扩展到约40个,新伙伴包括南美的圭亚那、巴西以及北美加拿大。更令人意外的是,印度国有炼油厂负责人表示,必要时可迅速将俄油进口占比降至冲突前的2%以下。这无疑是一份清晰的“去俄罗斯化”预案。

莫迪(资料图)

更意味深长的是,印度外交部发言人贾伊斯瓦尔在回应中还主动提及:“我们已注意到俄方关于恢复中俄印三方合作机制的讨论……这是三国就彼此感兴趣的全球和地区问题进行讨论的平台。” 一边是公开对西方“双标”表达不满,一边暗示强化与中俄的三边协调,同时又高调展示摆脱俄油依赖的能力——印度的“战略自主”在矛盾中展现得淋漓尽致。

相形之下,中国的立场则显得连贯且坚定。7月16日与17日,中国外交部发言人林剑连续表态:“中方始终认为对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路,坚决反对任何非法单边制裁和‘长臂管辖’。”他尖锐指出:“关税战没有赢家,胁迫施压解决不了问题。” 对于恢复中俄印三方机制,中方亦明确回应“愿同俄印双方就推进合作保持沟通”,视其为维护地区乃至全球稳定的重要平台。中方的核心逻辑清晰:劝和促谈是唯一正道,拒斥任何霸权逻辑下的胁迫。

特朗普的“最后通牒”看似雷霆万钧,实则布满荆棘。所谓“二级关税”的具体操作细则至今模糊不清,跨大西洋盟友间的步调也非铁板一块。吕特虽在7月15日积极附和美国,宣称德、芬、丹、瑞、挪、荷、加等国将加速向乌运送武器(包括“爱国者”导弹),但其后试图“警告”中印巴三国的言论,反而在印度引发强烈反弹,暴露了西方阵营内部的协调难题与道德困境。

更关键的是,经济理性的铁律难以逾越。若美国真对印度等主要经济体祭出100%的“二级关税”,其自身消费者和企业必将承受巨大的输入性通胀压力,全球供应链将再遭重创。这无异于一场没有赢家的“七伤拳”。特朗普的恫吓,很大程度上仍是极限施压的谈判策略,其实际执行必将面临国内外巨大的现实阻力与反弹。

特朗普(资料图)

无论50天后特朗普的关税大刀是否真正落下,其“最后通牒”已如巨石入水,激起了层层地缘政治涟漪。

对俄罗斯而言,最大风险莫过于传统伙伴可能的疏离。印度的“预案”虽不意味立即断供,却清晰传递了一个信号:在核心利益面前,新德里的忠诚并非无价。若西方制裁持续高压,俄能源收入命脉将承受更大压力。

对印度来说,在美俄之间长袖善舞的空间正被极限压缩。莫迪政府展示“预案”既是对国内能源安全的未雨绸缪,也是对西方施压的防御性反击。其援引“中俄印机制”则是在复杂棋局中保留东方选项,确保战略回旋余地。

对中国而言,局势更趋复杂。一方面,美国以乌克兰危机为借口构建的“次级制裁”网络,其潜在矛头显然不仅指向俄罗斯。中俄深化协调抵抗霸权的必要性愈发凸显。另一方面,印度摇摆的立场也给区域合作增添了不确定性,需以更坚定的战略定力应对。