原创 古代一两白银,换算成人民币大概是多少钱?碎银又是什么呢?

在许多古装剧和小说中,我们常常可以看到这样一个场景:古人饭后,走出酒楼或饭馆时,随手便将一锭银子递给小二。通常,这些银子大约是一两左右。此外,因普通百姓的经济状况有限,他们多会使用碎银和铜钱来进行日常交易。

在古代,银子作为法定货币,广泛流通,几乎贯穿了多个朝代。那么,你是否好奇,一两白银在今天相当于多少人民币呢?此外,古人为什么要将整块的银锭剪成碎银呢?这样做是否不方便,而且容易造成银子的浪费和损耗呢?背后又隐藏着什么原因呢?

其实,白银的历史非常悠久,早在汉代,银器就已开始制作,但当时银子并未作为流通的货币。首先,汉代的银子储量非常有限,甚至连皇宫内部的奢华器具的制造都无法满足。其次,当时的开采技术尚不成熟,无法大规模地提炼白银。再者,在春秋战国时期及秦朝之前,中国的货币体制并未统一,铜钱才是主要的流通货币。而且,当时社会经济发展水平较低,铜钱的价值已足以满足商品交易的需求,百姓对于高价值的货币需求并不大。

随着时代的发展,社会的经济状况发生了巨大变化。传统的铜钱显然已无法满足日益增多的大额交易和资金流通需求。这时,白银凭借其高价值和可流通性,逐渐取代了铜钱,成为一种新型货币。特别是在唐朝,白银作为货币流通的制度开始实行,使得中国逐渐成为“用银之国”,虽然这一时期只是白银流通的起点。

进入明朝,由于与西班牙、葡萄牙等国的商品贸易,白银的流通量大大增加,进一步推动了中国采用银本位制。与此同时,明朝政府确立了银两制度,并且开始以银两作为税收、徭役等赋税的标准,甚至官员的俸禄和国家开支也以银两支付。这一系列政策推动了白银的广泛流通。

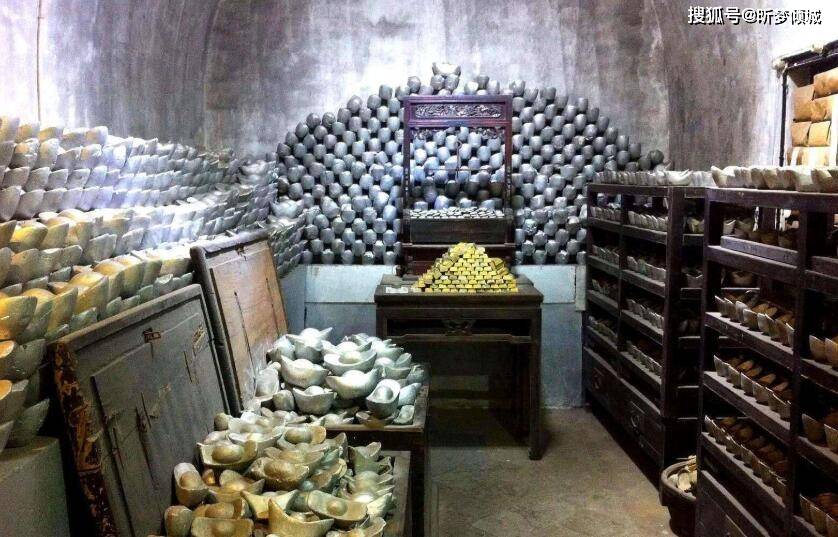

到了清朝,虽然货币体制沿用了明代的银钱并行制度,但白银已经成为了普遍的法定货币,且流通范围愈发广泛。特别是在康乾盛世期间,国家经济繁荣,对外贸易也取得了顺差,进一步积累了大量的白银。

白银作为多个朝代的法定货币,它究竟有着怎样的价值呢?以一两白银为例,今天它的价值是多少呢?值得注意的是,白银的价值并非固定,而是随着时代发展和经济增长而不断变化。

例如,在唐朝,唐太宗李世民在位时,一斗米的价格为五个铜钱,而一两白银则可以兑换一千文铜钱。因此,唐朝的一两白银相当于今天的5000元人民币。到了宋朝,由于商品贸易繁荣,白银的储量大增,市场上的流通量增多,白银的购买力下降。那时,一两白银大约能购买500斤大米,换算成今天的人民币,约为1000元左右。而到了清朝,一两白银的购买力更加缩水,最多能够买到100公斤的大米,相当于今天的500元人民币。

从这个角度来看,白银的购买力逐渐降低,这与经济发展、白银的开采量以及流通程度密切相关。但值得一提的是,这并不是一件坏事,它也侧面反映了封建社会的进步,人们逐渐接受了白银作为流通货币这一事实。与铜钱相比,白银的优势十分明显,它的高价值使得它能够用于大宗商品交易,携带起来也不如一串串的铜钱那般繁琐。

此外,白银的铸造单位常见为一两、五两、十两等重量不等的银锭,这样便于交易和携带。然而,除了完整的银锭外,市场上也常见碎银。这些碎银的出现,实际上是古代市场经济发展的一个重要标志。

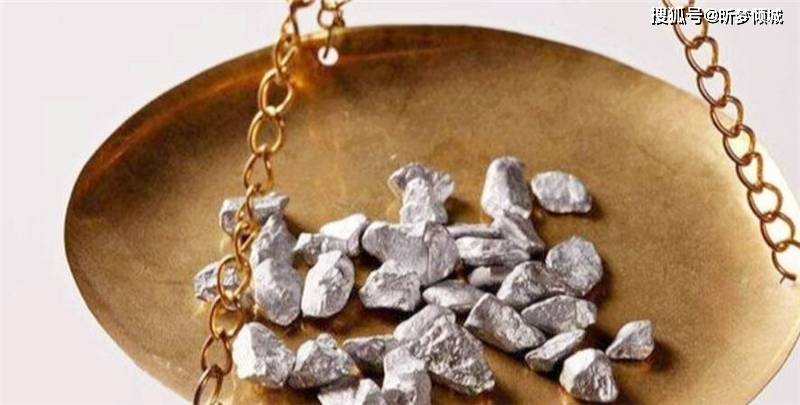

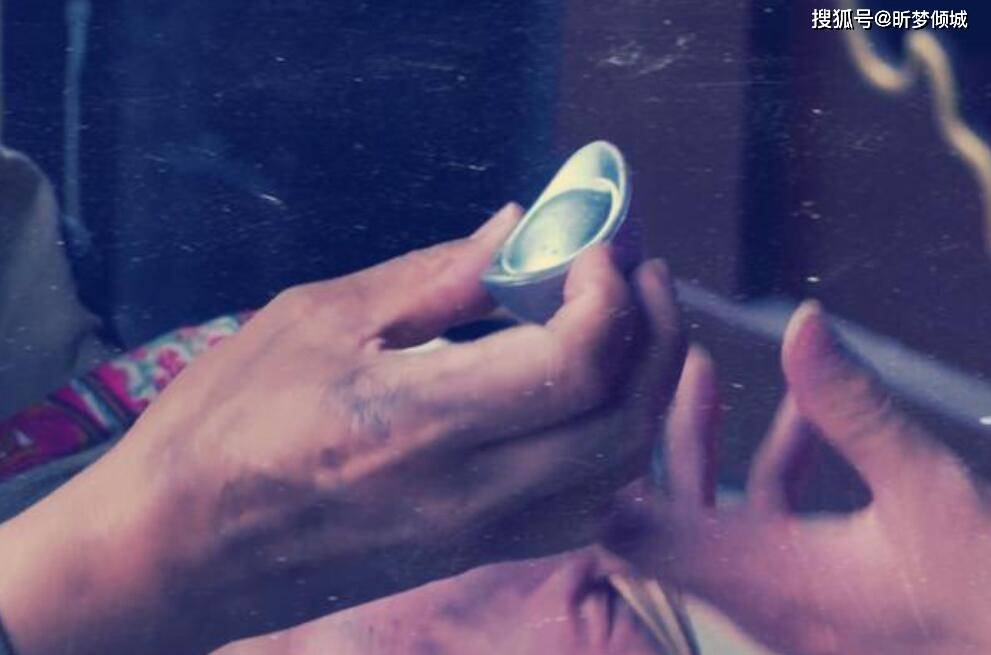

值得注意的是,碎银并非官府铸造,官府只负责铸造重量统一的银锭。碎银的生产,完全是由民间百姓自行制作的,他们使用特制的剪刀将银锭剪成小块,借助戥子(小秤)称量每一块的重量。戥子最初用于称重贵重的药材或香料,后来被用于银子的称重。

那么,为什么百姓要将整块银锭剪成碎银呢?要知道,银子是贵金属,剪碎后容易磨损,还容易丢失。原因很简单:这主要是为了方便日常交易。对于大多数百姓来说,获得一两或五两的白银,无疑是一笔巨款。但他们日常消费的商品大多价格低廉,根本用不上这么大一块银锭。而如果换成铜钱,数量庞大且不便携带。剪成碎银既能满足日常的小额交易,又方便随时使用。

此外,碎银的出现也有助于辨别银子的真假。因为在古代,白银作为法定货币,假冒的银锭时有流通。一些不法之徒通过表面镀银的方式伪造银锭,普通百姓难以识别。但碎银的出现使得这种骗局不再容易得逞,银锭一旦被剪开,真假立刻显现。

如今,白银已不再作为流通货币使用,它更多作为一种贵金属存在。取而代之的是纸币和电子支付,这些支付方式不仅便捷,而且不会像银子那样容易磨损。从某种意义上来说,现代支付方式的普及,不仅提升了我们的生活便利性,也进一步推动了社会经济的发展。相信在不久的将来,我国的经济会迎来更加辉煌的时代。